قصيدة شعرية

بعنـــــــوان

تأملاتُ سجينٍ في زنزانةِ التحقيقِ الانفراديةِ

وَرَدُّ شُبُهاتٍ في قاعةِ الاستجوابِ الرَّسْمِيّة

للشيخ : أبي يوسف الأردني – فك الله أسره –

قصيدة شعرية

بعنـــــــوان

تأملاتُ سجينٍ في زنزانةِ التحقيقِ الانفراديةِ

وَرَدُّ شُبُهاتٍ في قاعةِ الاستجوابِ الرَّسْمِيّة

للشيخ : أبي يوسف الأردني – فك الله أسره –

كان للمثقفين والكتّاب السوريين، في العقود الخمسة الأخيرة من التاريخ السوري المعاصر، نصيبٌ كبيرٌ من القمع والقهر والتعذيب، في سجون وأقبية الاستبداد البعثي الأسدي، ليضاف إلى التاريخ الأسود لنظامٍ دكتاتوريٍ، ما زال يواصل فعل الإبادة للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية ولكل صوت حرّ يهدد وجوده العنفي، تاريخٌ من العار يكلّل جباه الطغاة، وقد دفع ذلك الأمرُ كثيرًا من الذين خاضوا تلك التجربة المريرة إلى تدوينها في صيغة عمل أدبي، سواء أكان قصة أو رواية أو كتاب يوميات أو سيرة ذاتية، ومهّد ذلك لظاهرة “أدب السجون”، وهو أدبٌ صادر في معظمه عن تجارب شخصية حيّة ومشاعر إنسانية عميقة، قدمت للأدب وللحياة وللبشرية ما يُسهم في دحر الظلم والظلامية. فكان أن قرأنا رواية «القوقعة: يوميات متلصص» للكاتب مصطفى خليفة، الذي مكث في السجن 13 عامًا، في إثر عودته من باريس -مدينة والنور والجمال- إلى دمشق، ليجد نفسه في أقبية المخابرات الحربية، بتهمة الانضمام إلى (جماعة الإخوان المسلمين)، بالرغم من أنه مسيحي الديانة. وذلك بسبب تقرير كتبه فيه أحد زملائه في الغربة. وكذلك كتبت هبة الدباغ رواية «خمس دقائق وحسب! تسع سنوات في السجون السورية»، وهي التي اعتُقلت لأنّ أخاها متهمٌ بالانتماء إلى (جماعة الإخوان المسلمين)، وخرجت من السجن لتجد أن كل عائلتها قد قُتلت في حماة. وكتب سمير قنوع رواية «أنشودة البرد والحرية»، وقارب فيها عالم السجن، بالرغم من أنّ تجربته فيه لم تتجاوز ثلاثة أيام.

من أهمّ الروايات السورية رواية «أجنحة في الزنزانة»، للكاتب مفيد نجم التي يتحدث الكاتب فيها عن تجربة اعتقاله، وعن الأجنحة التي تنمو للمعتقل، بالرغم من كل القهر والتعذيب، ومن الوصول للموت أكثر من مرّة، وموت الرفاق الحقيقين من التعذيب. ورواية راتب شعبو الموسومة بـ «ماذا وراء هذه الجدران»، وهي تتميز -بحسب النقاد- بلغتها البسيطة، وتفتقر إلى اللغة الشعرية، وهي سيرة ذاتية لحياة الكاتب في السجن، وفصولها مقسمة حسب الأحداث الجارية من قتل وتعذيب، وآلام، وغربة، وانسحاق أمام الشرطة. وكذلك بالمعاملة الإنسانية داخل المهجع لكل السجناء بعيدًا عن الرأي السياسي، خاصة تعامل الشيوعيين، باعتبارهم الأكثرية أمام القوى المسماة بـ “الرجعية” من الإخوان المسلمين، وبعث العراق.

ويرى نقاد أنّ “الروايات السورية عن أدب السجون كانت من أهم الروايات العربية التي تناولت هذه المراحل من اللا حياة في حياة سجناء الرأي السوريين، والذين كانوا بعشرات الألوف منذ استلام الأسد الأب للسلطة، وقبل قيام ثورة 2011”. كما تناول العديد من شعراء سورية حالات القهر والتعذيب والفقد. ولعل أهمهم كان رياض الصالح الحسين، محمد الماغوط، بندر عبد الحميد، فرج بيرقدار صاحب كتاب «خيانات اللغة والصمت»، الذي خصص فيه فصلًا كاملًا عدّد فيه جميع وسائل التعذيب التي نسمع بها مثل “الدولاب” و”الكرسي الألماني”، شارحًا كيف يتم التعذيب في كل واحدة منها. كذلك عمل المفكر ياسين الحاج صالح، الذي قبع بسجون الطاغية الأب والابن السفاح ستة عشر عامًا، على تأليف كتاب بعنوان «بالخلاص يا شباب، 16 عامًا في السجون السوريّة»، وفي مقدمته يؤكّد صالح أنه “لم يفِ ما كُتبَ عن السجن السوري حتى اليوم التجربة حقها. سُجن آلاف، ومرّ بتجربة السجن عشرات الآلاف، ولم تكتب أو تنشر غير بضعة كتب”.

مركز حرمون للدراسات المعاصرة يستضيف في هذا الملف الخاص عن “أدب السجون” في سورية، مجموعة من الكتّاب والروائيين ممن خبروا ظروف الاعتقال فترات محدودة أو السجن في زنازين الأسد الأب ووريثه سنوات طويلة، وقد طرحْنا عليهم الأسئلة الآتية: كيف تعامل كلّ من الأب وابنه الوريث مع المثقفين والمبدعين من الكتّاب في سجون الترهيب والقمع؟ وكيف استُخدمت سلطات الرقابة السياسية في عهدهما لتكميم الأفواه وحرمان الكتّاب من حرية الإبداع وتسليط سيف المحرّم السياسي على رقابهم زمن الطغيان في (سورية الأسد)؟ وهل تعتقدون أنكم لم تخرجوا بعد من هذه السجون؟ وهل تعتقدون أنكم استطعتم تعرية السجان، وأن تكونوا شاهدين أدبيًا على مرحلة هي من أهم وأخطر مراحل التاريخ السوري المعاصر؟ ما الذي يؤلم أكثر: السجن نفسه أم الكتابة عنه؟ وهل فعلًا حين نكتب عن السجن نعيش التجربة التي نفعل ما بوسعنا لنسيانها؟ وممّ حرّركم السجن؟ وما أسوأ ما فعلتْه بكم سجون الاستبداد الأسدي: تدمر الصحراوي، وسجن صيدنايا الذي أظهر تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) مدى بشاعته ومدى إجرام السجان ووحشيته؟ وماذا تتذكرون اليوم عن تلك السجون والمعتقلات؟ وماذا عن حراس الزنازين؟ كيف كان تعاملهم معكم؟ وهل يمكنكم الحديث اليوم عن “أدب السجون” في سورية؟ أسئلة حارقة وإجابات ممهورة بالدم والألم وعذابات الروح كانت زاد هذا الملف، وفيه شهادات كلّ من الكتّاب: بسام يوسف، محمد برو، راتب شعبو، مفيد نجم، محمد ديبو، وائل السوّاح، آرام كرابيت، شيار خليل شيار، وضاهر عيطة.

ليس جديدًا القول إنّ هذه البلاد المحكومة بالطغيان المتعدد الوجوه منذ زمن طويل، لا تتيح لمن يعيشون فيها وفرة كوفرة القمع، إنه رفيق لحظات عمرنا منذ صرختنا الأولى حتى تنهيدتنا الأخيرة، لكنه، على وفرته تلك، أصبح في زمن حكم عائلة الأسد أشدّ حضورًا، وأشد قسوة. فبعد انقلابه العسكري في عام 1970 اشتغل حافظ الأسد ومعه أجهزة إعلامه، ومخابراته، وحزبه، ورجال دين، وقسم كبير ممن أطلقت عليهم اعتباطًا صفة “المثقفين”، على نسف المعنى الحقيقي لمفهوم المعارضة (التي هي ركيزة الدولة الحديثة) ونقلها من معناها الحقيقي، بصفتها صراعًا بين وجهات نظر يؤدي إلى تطور المجتمعات واغتنائها، إلى اعتبارها خيانة وطنية، لا بل إلى اعتبارها كفرًا صريحًا، وبالتالي فعقوبة مرتكبها الاستتابة أو القتل. وبتغيير معنى المعارضة على هذا النحو، كان من البديهي أن تتحوّل المعتقلات السورية إلى صيغة جديدة تتناسب مع هذا المعنى الجديد، فالكافر أو الخائن المعتقل ليس له أي حق، هو مباح، ومهدور الدم، وما من أحد يجرؤ على الدفاع عنه أو المطالبة به، ومن يفعل يصبح خائنًا أيضًا وكافرًا ويجب عقابه.

لا تنحصر المعارضة في زمن حكم عائلة الأسد في من ينضوون في أحزاب سياسية معارضة، ولا حتى في من ينشطون جماعيًا في عمل ما لا يتفق مع سلطتهم، سواء أكانت نقابات أو منظمات مجتمع مدني، بل تتمدد حتى تشمل أي فرد يخالف بالرأي قداسة “الحاكم بأمر الله”، فيصبح هذا المخالف كافرًا، ويجب عقابه. عندما تُزج في المعتقلات السورية، فإنّ مواجهتك الكبرى ليست فقط في الزمن الراكد الثقيل الممتد بلا أي أفق لنهايته، وليست في انعدام شروط الحد الأدنى من الطعام والصحة، إنها أولًا، قبل كلّ شيء، مواجهة يومية مع الموت، هل يمكنك أن تتخيل العيش لزمن مفتوح بلا نهاية، وأنت كلّ صباح تخرج من كوابيسك الليلية لتواجه احتمال موتك في أي لحظة؟ لا يمكن الحديث عن تفاصيل يومك في السجن دون لازمة الرعب، رعب يستوطن تفاصيل يومك كله، فحراس الهباء الذين انتقاهم نظام يقوم على إرهاب خصومه، أو من يختلفون معه بالرأي، هم على استعداد دائم لاستباحتك، أنت المباح، العاجز، مهدور الدم، مسلوب الحقوق، الخائن، الكافر، الجاحد، وهم المختارون لحراسة الإله المقدس المتعالي فائق القوة والجبروت، القائد الخالد الأبدي.

في هذه المعادلة المجنونة، يصبح البقاء على قيد الحياة هاجسك الدائم، وتصبح أقل تفاصيل الحياة في الخارج توقًا لا يهدأ، وتصبح كلّ التفاصيل التي يراها من هم خارج المعتقلات بلا أدنى أهمية، بالغة الأهمية، كأن يعبر طائر فسحة السماء الضيقة التي تتيحها نافذة صغيرة عالية، أو قصاصة من جريدة وصلت بمصادفة ما إلى هذا الجحيم، أو أن يتناهى إلى سمعك صوت نباح كلب من بعيد، أو نهيق حمار أو صوت منبه سيارة.. كلّ هذه التفاصيل المهملة تجعل منك كتلة من حنين جارف لحياة غادرتك. كثيرًا ما أتعرّض لسؤال عن شعوري حيال السجانين الذين عايشتهم خلال فترة اعتقالي، ولا أبالغ أبدًا إن قلت إنني لا أتذكر معظمهم، ليس هذا ما يدهشني، ما يدهشني هو أنني لا أتذكر إلا من لم يستطع منهم كتم إنسانيته في لحظة ما، فتنفلت منه في كلمة، أو في نظرة، وربما في دمعة.

أتذكر حتى اللحظة وجه ذلك السجان الفتي المجند الذي كان قد وصل إلى السجن، كنت يومها في معتقل صيدنايا، وكنت معاقبًا بالحبس الانفرادي في زنازين ذلك المعتقل، كانت العقوبة التي فرضها مدير السجن بحقي تنص على تعرضي لفلقة “دولاب” -كما يسميه السوريون- مع كلّ وجبة طعام، يومها كانت الدورية مؤلفة من ثلاثة سجانين، وعندما طلب رئيس الدورية من ذلك السجان القادم حديثًا أن يجلدني ارتبك، كانت يده ترتجف، وكنت أشعر بخوفه عبر ضربات كرباجه المرتبكة على قدمي، وعندما صرخ به رئيس الدورية أن يضرب بقوة أكبر، بكى، وهو يقول لا أستطيع .. لا أستطيع. ثم سألت عنه، وعرفت أنهم أخرجوه من السجن إلى مكان آخر.

إذا قُيّض لك الخروج حيًا من معتقلات عائلة الأسد، فسوف يصعب عليك -ربما إلى حد الاستحالة- أن تُخرج هذه المعتقلات منك، خصوصًا إن كنت ممن مكثوا في ظلماتها مددًا طويلة، إذ تحفر هذه المعتقلات دون أن تدري ندوبًا في جسدك وروحك وعقلك لتصبح كالوشم، وشم داكن يغور عميقًا في تفاصيلك كلها، ليس في جسدك وروحك وعقلك فحسب، بل في ذاكرتك أيضًا. إن ما تحتاج إليه بعد خروجك من جحيم معتقلات عائلة الأسد هو أن تقول سجنك، أن تكتبه، أو ترويه، فلكي تتعافى روحك من فاجعتها أنت بأمس الحاجة إلى قول ما فيها من القهر، لكن ما يواجهك بعد خروجك من هذه المعتقلات هو أنك ممنوع من الحديث عنها، وليس مسموحًا لك أن تقول وجعك أو فاجعتك، وإن تحدثت عنها فهذا يعني أنك لم تتعظ وتقتنع بـ “حكمة السيد الرئيس”، وأنّ إعادتك مرّة أخرى إلى دار التأهيل لازمة.

ليس السجن حدثًا عابرًا في حياة فئة قليلة من السوريين، فالنسبة الساحقة منهم عاشت هذه التجربة خلال حكم عائلة الأسد، فمن لم يعشها بجسده عاشها عبر أحد أفراد عائلته، أو عبر قريب حميم له، ومنذ أن وصل حافظ الأسد إلى السلطة حتى اليوم، لا يزال السجن حاضرًا في حياة السوريين كالخبز. ليس قول السجن أو الكتابة عنه ممكنًا دائمًا، وعلى الرغم من أنه ما من سوري خاض غمار هذه التجربة المرّة إلا ويختزن في روحه وذاكرته ما يكفي لكتابة ملحمة عن الألم الإنساني الهائل الذي عاشه في أمكنة هي الأبشع في تاريخ المعتقلات، والمسكوت عنها مع الأسف، لكن، ولأنّ للكتابة خصوصيتها، وأدواتها، وطرقها الصعبة، فإنّ “أدب السجون” في سورية لا يزال في بداياته، وهذا لا يعني أبدًا التقليل من أهمية ما كُتب، لكن هذه التجربة المرّة سيقال عنها كثير وسيُكتب عنها كثير، وستعيش البشرية عقودًا طويلة، وهي تتهجى حروف هذه الحالة المرعبة التي عاناها شعب كامل طوال عقود.

ربما أتاحت الظروف التي ولدتها ثورة السوريين على طغاتهم ظرفًا جديدًا لقسم كبير ممن عاشوا تجربة المعتقلات أن يصرخوا بها، وهذا ما نراه عند من أفلتوا من قبضة الطغيان، لكن هناك كثير مما كُتب، وممن عاشوا التجربة أسرى هذا الطغيان، وبالتالي فإنّ علينا الانتظار حتى اقتلاع هذا الطغيان لكي نستعيد -السوريين- هذه التجربة بتفاصيلها وحقائقها ووقائعها الفاجعة، عندها يمكن الحديث عن “أدب السجون”، وعن ثقافة السجون، وعندها سيقرأ السوريون كتابات كثيرة، وسيشاهدون أعمالًا تلفزيونية وسينمائية كثيرة عنها.

هناك من يرى أنّ الكاتب مسالم، يصح هذا الكلام، إذا افترضنا أنّ المسالم هو من لم يحمل السلاح الناري، لكن التاريخ والوقائع التي تتابع تؤكد لنا أنّ الكاتب الذي يلامس هموم المعاش اليومي للناس البسطاء، إنما يعرّي عجز السلطة وفسادها، وهو بذلك يطرح قضية إصلاحها أو استبدالها، بشكل من الأشكال، سواء بالطرح والدعوة المباشرة، أو بإثارة هذه الأفكار في ذهن القارئ. وعلى طول المسارات، نجد أنّ الطغاة يخشون من فرسان الكلمة ومن رماح الأقلام، أكثر مما يخشون من صوت المدافع ورائحة البارود، ووجدنا في بواكير الثورة السورية أنّ النظام استبسل في سبيل تحويلها من مجرد تظاهرات سلمية ومطالبات بالإصلاح، إلى ثورةٍ مسلحةٍ بات يلعب معها في ملعبه المفضل.

منذ الأسابيع الأولى لحكم البعث في سورية، كان الرقيب الأمني يجثم على صدور المثقفين وأقلامهم، ولم يَألُ جهدًا في كم أفواههم وتكسير أصابعهم، ومحاصرتهم ومنعهم -ما استطاع ذلك- من نشر ما أرادوا، لدرجة أنه أودع في عقل معظم المثقفين والكتّاب، ضابط أمن يمارس الرقابة الصارمة، فتجد الكاتب ينقِّح كتابه وكلماته مرّاتٍ ومرّات، قبل أن يقذف بها إلى الأجهزة المختصة، فتمعن في فحصها وتدقيقها، كي لا تندّ عنها زفرةٌ تعكِّر مزاج “الأخ الأكبر”، وكان خطأ تحريري واحد كفيلًا بقذف فريق التحرير كاملًا في أقبية فروع الأمن أشهرًا طويلة، كي يبقى الرقيب الذاتي عالي التأهب، دقيق المراقبة، فلا تنزلق من بين يديه جملةٌ شاردةٌ عن السياق.

من خلال سؤالي المتكرر عشرات المرّات لرفاق السجن الطويل، ومقارنة إجاباتهم بأصدائها في نفسي، بات الاعتقاد جازمًا أنّ ذاكرة السجين السجنية تستولي على كامل مساحة الذاكرة التي يحياها السجين بعد خروجه، وكل ما عداها تنويعاتٌ على مقامها أو تفريعات لجذرها العميق، أو صدى لتلك الحكايات التي تستغرق الحياة برمتها. وبالمقارنة المستمرّة التي لا تتوقف أبدًا، تتصاغر معظم التفاصيل التالية لها، حتى لتخاله كالعاشق المدنف الذي لا يرى في أي امرأة تعبر أمامه إلّا صورةً عابرةً، يقيس بها ذلك الفارق الشاسع بينها وبين محبوبته الساحرة، لعلها لديه التجربة الإنسانية الأكثر تجذرًا.

يستحيل على سجين المسافات الطويلة أن يخرج بتمامه من السجن، أو أن يخرج السجن بتأثيراته منه، وربما يحسن بنا في هذا الموضع التمييز بين موقفين متباينين بشكلٍ حاد: الأول (وهو الأقرب للطبيعي) أن يكون السجين الخارج من السجن مشروخ النفس والروح في مواضع شتى، وسيزيد خروجه ولقاءه بالأهل والمحيط الاجتماعي تلك الشروخ تشققًا، وستكون دائمًا كسكين تنكأ جروحه، كلما همَّ بتناسيها؛ والثاني هو من خرج من تجربة السجن الطويل متينًا صلبًا وقد اغتنى منها، وتكوّن في مطاوي أيامها الطويلة تكوينًا يدين بفضله لتلك السنوات، فلا يفتأ يشد عليها بكلتا يديه، ويعيد تكرار حكايات تلك الأيام أنّى تسنى له ذلك مباهيًا بها، فهي لم تسطع له ثقبًا، وهي أشبه بالعصارة التي يصطفيها الجسد من فاكهةٍ بعد أن يطرح أليافها، وهو يخاف عليها من صحراء النسيان، خوفه على ذلك العمر العزيز الذي لم يمض هباءً، وإن ساءل نفسه ذات مساء فسيجيب أنني صنيعة تلك الأيام الصعبة وحسب.

في مقالات عديدة، تناولتُ شخصية السجان التي لا تنفصل عن طبيعة السجن القائم به، والذي سحق فيه ذاته الإنسانية، وجعله محض جلاد متعطش لرائحة الدم، محض أداة للفتك والتعذيب، يحركها سيده الأعلى أنّى شاء وكيفما شاء، وفي كتابي «ناجٍ من المقصلة»، وهو يومياتٌ عشتها بأدق تفاصيلها المصلوبة على خارطة الثواني المتعاقبة، لثماني سنوات في سجن تدمر، وثَّقت عبره وقائع وقصص وأسماء وحكايات جرت على النحو الذي أوردتها، دون أي مبالغةٍ أو حرص على التشويق أو الإثارة، مع هذا ما زلت في شك من أمري: هل استطعت فعلًا أن أنقل ذلك الهول الرهيب، وتلك المذابح المستمرّة التي حفلت بها ساحات تدمر، التي لم تكن لتستريح أو ترتوي من صراخنا ودمائنا، طوال تلك السنوات التي ما يزال رجع صداها مترددًا في روحي كلّ مساء، لكنني أرجِّح أني فعلت.

إنّ السجن هو الوجه الحقيقي للسجان والجلاد الأكبر في تاريخ سورية، وأعني النظام الأسدي المتوحش، وقد شهدت سورية في السنوات الأخيرة ما هو أشد بأسًا من السجن، كقتل طفلٍ أمام أبويه، أو انتهاك فتاة حرة واغتصابها أمام زوجها أو إخوتها، أو إذلال رجل أمام عائلته. لا يمكن مقارنة عذابات السجن بألم الكتابة عنه، فالفارق نوعي لا كمّي، ساعات السجن متزاحمةٌ، بقلق انتظار التعذيب والخوف من آلامه التي يعجز الخيال عن الإحاطة بها، إضافةً إلى ساعات القهر التي يعانيها السجين وهو يسمع صرخات التعذيب التي تنفجر من حناجر من يسبقونه في نيل حصة التعذيب اليومي، كما كان يجري يوميًا في سجن تدمر الصحراوي.

في الكتابة عن السجن، سيكون الأسى مخيمًا، وسحابات الحزن على من قضى في تلك الساحات، وعلى عمر ضاع في تلك الغيابات، وعلى فرص نادرة ضاعت وليس لها أن تتأتّى ثانيةً في حياة كانت غائبة عن حياة السجين. حين نكتب نستدعي تلك التجربة مرّةً أخرى، لكن هذا الاستدعاء نفعله عن طواعية ورغبة عنيدة في تذكر كلّ تفصيل، مهما كان دقيقًا، وهذا فعلٌ نواجه به رغبة الجلاد في طمس الحقائق، وإخفاء الجريمة. آلاف الضحايا دفنهم الجلاد في صحراء تدمر وغيرها، وتأتي الكتابة لتفضح تلك الجريمة وتقدّم الجلاد إلى المساءلة.

الذين يخرجون وقد تصدعت نفوسهم من هول السجن الطويل، “وهذا هو الطبيعي”، يجنحون ويجهدون في بلوغ حد النسيان، أو التجاهل لذكريات أليمةٍ لا تني عن تصديعهم بضجيجها كلّ حين، لكن هيهات، فمحاولة النسيان هي شكل من أشكال طغيان الذاكرة. أما الذين خرجوا أشدّ تماسكًا، “وهم كثيرون ومدهشون”، فيؤكّدون أنّ الإنسان المتمرد فيهم أقوى من أن ينكسر، وأعند من أن تمحى ذاكرته، هؤلاء يتمتعون بشفيف الحزن الذي تحمله آلاف الحكايات، عن مجازات الموت وحلبات قيصر التي عبروا بها، ويكررون ألف مرّة، وهم يسردون الحكايات تلو الحكايات، أنّ السجين دائمًا كان أقوى من السجن والسجان، ويمكنني أن أختم بالقول إنني أحزن أشدّ الحزن، إن نسيت واقعة من وقائع السجن الطويل، فهي أحجاري النفيسة التي جمعتها من تلك الصحراء، ولن يبقى للعمر من معنى إن هي ضاعت عني.

لقد سرق مني السجن بقايا طفولتي ومطلع شبابي، وليس من تعويض لتلك السنوات التي سرقها، ففي الوقت الذي كان فيه أقراني ينعمون بحياة جامعية صاخبة، ومغامرات شبابية متنوعة، قد تكون هي الأجمل في الحياة، كنت أتلقّى وأصحابي الجلد اليومي، صباح مساء، محرومًا من أبسط أسباب الحياة، مرغمًا أن أشرب، ثماني سنوات، من ماءٍ كبريتي آسن، وأن أحلم بنثرات من الملح الممنوع أنكّه بها طعامي البائس. أتذكر الآن الكثير عن سجون الموت والتعذيب، والذل والقهر، الذي كان زادنا اليومي سنوات، والذي فقدنا فيه شبابًا أحبةً عُلِّقوا على أعواد المشانق أو قُتلوا في ساحات التعذيب، أو تُركوا ليموتوا جوعًا ومرضًا. أودعت كتابي «ناج من المقصلة» توثيقًا يوميًا لتلك الفظائع التي تتجاوز حدود الممكنات، والتي تجعل من الشكِّ بجرمية هذا النظام ضربًا من ضروب المراوغة، والعبث العاري عن البراءة. لم يكن في سجن تدمر حراس زنازين، كانوا محض جلادين، عملهم اليومي الممتد على مدار الساعات، التعذيب والقتل وتنفيذ حفلات الإعدام، حتى في مناقشتنا لمفهوم السجان، أجد الجلادين في سجن تدمر بعيدين عن هذا المعنى، والإصرار على حشرهم فيه يجلب اللبس ويصبغ المعنى بالتشويش. إذا أجملنا كلّ ما كتب عن مسألة السجون والمعتقلات، سواء عبر يوميات من نجا، أو من سمع من الناجين، أو من سمع عنهم، مع تباين الأنواع بشكلٍ واضح، فإننا بكل تأكيد نستطيع الحديث عن “أدب السجون” في سورية، مع ملاحظة أنّ معظم ما كتب في هذا الباب نشره كاتبه، بعد أن أصبح بمأمن من قبضة النظام. مع كلّ هذا فإنّ ما كتب ما هو إلا نزرٌ يسيرٌ، بالكاد يفضح جزءًا صغيرًا مما جرى، وإذا أخذنا بالاعتبار أنّ حالة كلّ سجين سياسي في سورية هي رواية كاملة مستقلّة متفردة بتفاصيلها، وإن هي تشابكت مع غيرها في المنحى العام للاعتقال والتحقيق والتعذيب، إلّا أنها مختلفة تمامًا بتفاصيلها الشخصية وزاوية الرؤية وحجم المعاناة، وتداعياتها المستقبلية، وهذا فصل كبير لم يتم التطرق اليه بعد: “ماذا حصل مع الناجين من السجون بعيد خروجهم”؟

ختمتُ كتابي عن نفق السجن الماراتوني الذي استغرق مني عبوره ست عشرة سنة وثلاثة أيام، بالعبارة التالية: “خرجتُ من السجن ولكن هل خرج السجن مني؟”. الجواب البديهي على السؤال هو النفي، السجن لا يخرج من السجين، ليس لأنه يبقى جزءًا بارزًا في ذاكرته، بوصفه تجربة قاسية، بل لأنه يبقى جزءًا من معوقات حريته، سواء في علاقته مع ذاته أو في علاقته مع الآخرين. ويكون ذلك صحيحًا أكثر حين يخرج السجين في ظل النظام السياسي نفسه الذي سجنه، أي حين يخرج مهزومًا، حين يخرج مثلًا بعفو يقول إنّ الجهة التي أجرمت بسجنه إنما تشفق عليه فتفتح له باب الخروج من السجن. ولا يختلف الأمر، حين يخرج السجين السياسي عند انتهاء مدة حكمه الظالم المسبق الصنع (هذا بعد أن “تطور” النظام السوري وصار يحيل ضحاياه إلى محاكم ليس لها من اسمها نصيب، ولا تعدو كونها واجهة “قضائية” لفروع المخابرات، حتى تكاد تشم رائحة الدم والأقبية في قاعات هذه “المحاكم”).

من جهتي، كانت حالتي مزيجًا بين الحالتين، أنهيت مدة حكمي التي هي العقوبة الأقصى للتهمة التي وجهت لي، ثمّ لم يُفرج عني إلا بعفو صدر بعد سنة وثلاثة أيام من انتهاء مدة الحكم. لك أن تتخيل كيف كان سجني حاضرًا في كلّ حياتي التالية، حتى إذا غاب قليلًا عن نفسي، أعادته لي عيون المعارف القلقة، ونبرة الموظفين الصادة حين أضطر إلى مراجعتهم لأمر ما. غير أنّ ذلك، لحسن الحظ، لم يكسرني من الداخل لقناعتي، الطفولية ربما، أنّ وراء هذه العيون القلقة، وهذا الصد العدائي تكمن ضمائر معذبة حليفة لي بعد كلّ شيء.

لا تؤلمني ذكرى السجن، ولا أسعى لنسيانه بقدر ما هو تجربة، وبقدر ما هو ضريبة لمواجهة طغيان سياسي. على العكس، يعطيني ذلك بعض الشعور بالقيمة أمام نفسي. أرتاح في الحديث عن السجن، وأحبّ أن أكتب عنه. لا يريحني أن أرى سجينًا يتهرب من الحديث عن سجنه، وإن بدا لي أنّ التصوّر العام يميل إلى اعتبار الحديث عن السجن ليس إلا “تقليب مواجع”. السجن محلّ للحرمان، ولكنه محل يتيح لك ما لا يتيحه المجال العام خارج السجن.

في السجن تعبّر عن رأيك بحريّة، ليس فقط مع رفاقك في السجن بل حتى مع عناصر الشرطة أنفسهم. وفي السجن يمكنك أن تقرأ (حين يكون الكتاب مسموحًا بالطبع، وهو مسموح في بعض السجون). القراءة والتحرر من أعباء الحياة اليومية التي يعيشها “أهل الخارج”، تسمح للسجين بتعميق ثقافته وبالتأمل وتطوير تصوره عن العالم، على هذا يمكن أن يحرر السجنُ السجينَ من ضيق الأفق ومن الأوهام، وربما من الصبيانية الملازمة للعمل السياسي المعارض. ولكن السجون المشدّدة والمديدة تثابر على تدمير النفوس والعقول معًا، فيخرج السجين محطمًا على شكل شخص مستكين مستسلم، وهو الغالب، أو على شكل شخص متوتر يتيحن لحظة انتقام أعمى.

الإقصاء المديد عن الحياة العادية بسبب الحبس أنزل في نفسي طعم الهزيمة. خرجت من السجن أقلّ عنفوانًا، وأصبحت أقلّ تمردًا واحتجاجًا على ما أراه خاطئًا. كان هذا يقتل تقييمي الذاتي ويرتد مرارة على نفسي، أي إنّ الهزيمة المستتبة زادت المسافة بين ضميري وبين مسلكي العام. حين دافعت عن رسالة الماجستير، مثلًا، وقعت في يد أستاذ مُشرف اختار لي موضوعًا غريبًا بلا مراجع، لا على الإنترنت ولا في المكتبات، ولم يوفّر لي مرجعًا أعتمد عليه سوى بضع مقالات قريبة من الموضوع وباللغة الروسية، من دون أن يساعد في ترجمتها، وأخّرني ستة أشهر عن بقية زملائي. كان يجعلني أنتظر في عيادته بالساعات كي أستشيره فيما عليّ فعله، وكان يعزو سبب هذا التأخير، لمن يسأله، إلى كسلي في البحث. أعتقد أنني لولا السجن لما سمحت بمرور هذا السلوك، كنتُ سأتمرد وسأغامر حتى بخسارة شهادتي انتقامًا لكرامتي، غير أني “صبرت” ولم أفعل، وكان لهذا أثر كاوٍ في وجداني. أرى أن هذا من المفاعيل السلبية للسجن عليّ.

في سورية، عدد غير قليل من الكتابات عن السجن، هذا انعكاس طبيعي لسيطرة القمع في فترة طغيان آل الأسد في سورية. من جهتي، أقدّر كلّ من كتب عن السجن، ولا سيّما أصحاب التجربة الفعلية. لكن يبقى أمامنا الكتابة عما بعد السجن، عن السجن الذي استقرّ في النفوس وعن مفاعيله التالية.

أُمّمتْ الثقافة في سورية على غرار تأميم السياسية والاقتصاد والمجتمع مع انقلاب 1963. احتكرت الدولة العمل الثقافي والإعلامي، وكان ذلك بداية النهاية لحرية الثقافة والإبداع، لكن المرحلة الأخطر في هذه التحوّلات كانت مع انقلاب 1970، وبدايات تكريس سلطة الاستبداد ودولته الأمنية. لقد عملت هذه السلطة على إنتاج نموذجها في مؤسسات العمل الثقافي، بغية تكريس هذه الظاهرة وتعميمها في حياة المجتمع (نجاح العطار وزيرة الثقافة حوالي اثنتي عشرة سنة، وعلي عقلة عرسان ما يزيد على عقدين من الزمن، وأحمد إسكندر أحمد حتى وفاته). لذلك كان من الطبيعي أن تتحوّل هذه المؤسسات إلى مؤسسات للارتزاق والمحسوبية وأنصاف المثقفين والكتّاب، وأن يضيق هامش الحرية حتى يختفي نهائيًا بالتوازي مع الانحدار الذي كان يشهده الواقع السوري اقتصاديًا واجتماعيًا وتربويًا، نتيجة تغوّل السلطة الأمنية وممارساتها القمعية المنهجية التي حوّلت مؤسسات الثقافة إلى مؤسسات طاردة لرموز الثقافة والفكر والأدب.

إنّ مراجعة بسيطة لواقع الثقافة السورية يكشف عن مستوى الانحدار الذي بلغته هذه الثقافة ومؤسساتها التي تحوّلت إلى مجرد هياكل ليس لها أي فاعلية أو تأثير في المجتمع، مع الاستمرار في عمليات التدجين والقمع وشراء الولاءات، لقد كان هذا الواقع جزءًا لا يتجزأ من عملية الانحدار السريع الذي كانت تشهده جوانب الحياة السورية المختلفة مع تحكّم الأجهزة البوليسية بكل مفاصل هذه الحياة، وجعل الولاء معيارًا في تبوء مواقع إدارة العمل الثقافي ومؤسساته الفاقدة لأي دور ثقافي فاعل.

تجربة “أدب السجون” في سورية بصورة خاصة حديثة العهد، إذ كان من الصعب الكتابة عن السجن في ظل هيمنة السلطة الأمنية على الفضاء العام في سورية، على الرغم من كونها أكثر التجارب المسكوت عنها في ظل هذه السلطة المتوحشة التي حوّلت سورية إلى سجن كبير. لذلك كان من الطبيعي أن تنتظر هذه الكتابات الانتفاضة السورية حتى تبدأ بالظهور. إنّ حداثة التجربة وطغيان البعد السياسي في هذه التجربة جعلا أغلب هذه الكتابات تنوء تحت ثقل حاملها السياسي، باعتبارها محاولات للتأريخ لهذه الحقبة السوداء في تاريخ سورية الحديث من جهة، وللكشف عن الطابع العنفي المتوحش الذي كان يمارس داخل هذه المعتقلات والسجون. لذلك كان من الطبيعي أن يغلب الطابع التقريري والسردي الذاتي على هذه الكتابات، بينما افتقدت إلى العمق عبر الحفر عميقًا في الذات الإنسانية للسجين على المستوى الإنساني والوجودي والنفسي. لقد كانت هذه الذات هي محور هذه التجارب بكل فظاعاتها، ولم يكن السجين سوى ذلك الإنسان المرمي في ظلمة عالم رهيب. إن سيطرة ثنائية الجلاد والضحية على هذه الأعمال أدّت إلى نوع من التنميط، خاصة أنّ هناك عشرات الآلاف عانوا قسوة وآلام هذه التجربة التي كان من الطبيعي أن تتباين أشكال تجليها بين سجين وآخر.

إنّ “أدب السجون” ليس مجرد تسجيل وقائع ومشاهدات لممارسات عنفية ومحاولات لتحطيم الذات وهزيمتها، عبر سنين طويلة من التغييب والتعذيب، للتدليل على واقع العنف الممارس داخل هذه السجون. هناك السجين الإنسان في قوته وضعفه، والتأرجح بين الحالتين يكشف عن البعد الدرامي المتوتر في هذه التجربة. لقد سكتت أغلب هذه الكتابات عن كثير مما يمكن أن يكتب ويمنح هذه الكتابات عمقها التراجيدي الدال والمعبر عن أحوالنا كما هي عارية في مهبّ هذا الطغيان المجنون.

أسئلة كثيرة عن الجنس والمرأة في هذه العالم الذكوري الخالص، وعن التناقضات الاجتماعية والسياسية حتى على مستوى الحزب الواحد وسواها، وحالة الذاكرة التي تفتقد مع الزمن ذلك الخيط الحي المتصل مع الحياة. كلّ هذا وسواه لم تجرِ مقاربته بغية استكمال صورة هذه التجربة المخيفة بكل أبعادها ومضامينها الذاتية والعامة، من أجل استعادة صورة السجين الإنسان في العمق من هذه التجربة. كذلك لا بدّ من استكمال أدوات الكتابة الفنية، كاستخدام المنولوج والحلم والتداعي، لأنّ هذه الذات كانت تعيش تحت كابوس مرعب لا بدّ من استجلاء آثاره وتعبيراته بكل أشكالها المفزعة كما كنا نعيشها.

لم يكن السجان في هذه التجربة الاستثنائية في تاريخ سورية الحديث إلا على صورة السلطة التي اختارته لهذا الدور الإجرامي، لذلك عندما كتبت عن التجربة حاولت أن أنتزع وجه سجان ما في لحظة إنسانية مدهشة من هذا المشهد المرعب، لكي ننصف القلة القليلة منهم كما حدث معي، عندما حاول أحدهم أن يهرّب لي تفاحة ولكي لا يشتبه به زملاؤه اضطر إلى أن يقضم منها قليلًا.

السجن لا يحرر ولا يضيف إلى تجربة السجين شيئًا مهمًا، ما لم يكن ثمّة وعي وانفتاح على التجربة في عمقها الوجودي والإنساني والسياسي. لذلك لا أعتقد أنّ السجن حررني إلا من التعصب الفكري والأيديولوجي. أما أسوأ ما فعله فهو الشعور بالخيبة، عندما اصطدمت بواقع الأحزاب السياسية المعارضة داخل هذه السجون، ما جعلني ابتعد عن أي تكوين سياسي معارض بعد الثورة.

لا أحمل كثيرًا من الذكريات الطيبة عن السجن سوى ذكرياتي عن أشخاص تشاركنا معًا الألم والأمل والمحبة والحلم بسورية الجديدة التي تستعيد الوجه الحضاري والإنساني الكبير الذي لعبته في التاريخ الإنساني. ومع الأسف، هناك من لا يزال يعدّ السجن امتيازًا خاصًا به، ولا يريد أن يخرج منه ربما لأنه لم يستطع أن يجد ذاته خارج هذه الرمزية الخاصة للتجربة. في كتابي[1] عن هذه التجربة، حاولت أن أستعيد الإنساني في عمق هذه التجربة، لكني بعد سنوات من صدوره، وجدت ثمّة ما يحتاج إلى إعادة كتابة وحفر في أبعاد هذه التجربة ومضامينها، على الرغم من فداحة استعادة ما كنت أحاول نسيانه فيها. كتابي الجديد الذي أستعد لنشره سيكون أكثر انفتاحًا وتمثلًا لهذه الرؤية واستعادة لصورتها المؤلمة جدًا في مرايا الذات وشظايا زمنها الدامي. لا أعتقد أنّ سجينًا تحرر نهائيًا من آثار السجن بعد عقود على خروجه منه. كلمات عديدة من عالم السجن ما زلت استخدمها لا شعوريًا في حديثي تجعل الشخص الآخر ينظر إليّ باستغراب، خاصة عندما لا يعرف شيئًا عن تجربتي المريرة. ويولّد هذا الأمر لديّ شعورًا بالاضطراب، لأنه يشعرني بأني ما زلت أحمل السجن في داخلي، لذلك لا أعرف ما الذي يمكن أن أقوله عن ضحايا المعتقلات السورية الرهيبة الراهنة، مع اشتداد مستوى الوحشية والتعذيب والقتل فيها. ما عشناه كان تدريبًا أوليًا على لا معقولية الإرهاب الذي سيعصف بعشرات الآلاف من الضحايا السوريين، بينما يصمت العالم كله عن هذه الجريمة التي ستظل وصمة عار في تاريخها.

أتذكر جيدًا أنه أثناء نقاشاتنا في بعض الحلقات الضيقة في دمشق، بعد أن صدرت الأحكام على معتقلي “ربيع دمشق”، أن أحدهم قال تعليقًا على الحكم الجائر بحق الدكتور عارف دليلة الذي حكمته المحكمة آنذاك بعشر سنوات، في حين تراوح نصيب رفاقه بين ثلاث إلى خمس سنوات: “حتى في عهد حافظ الأسد السيئ لم يسبق أن سجن مثقف بارز، في حين يحصل هذا في عهد الابن”.

في واقع الأمر، لم يدقق أحد من الحاضرين في تلك العبارة آنذاك، لأننا كنا مذهولين من قسوة الأحكام وغارقين في خيبة الأمل التي أغلقت آخر أبواب الإصلاح الذي كانت تطالب به وتقود حراكه نخبة من سياسي البلاد ومثقفيها. الآن وأنا أقرأ سؤالك الأول: (كيف تعامل كلّ من الأب وابنه الوريث مع المثقفين والمبدعين من الكتّاب ونكلا بهم في سجون الترهيب والقمع) تعود تلك العبارة لترن في بالي، وكأني أسمعها للتو، ليس لعدم صدقيتها فحسب، وليس للخجل الذي يعتريني، لأني لم أفكر في مدلولها حينذاك ولم أرد على صاحبها فحسب أيضًا، بل لأنها تخفي بين طياتها جهلًا فظيعًا بواقع الاستبداد من جهة، وقصورًا هائلًا في تعريف معنى “المثقف”، فأي مثقف هذا الذي ترضى عنه سلطات العسف والاستبداد ولا تعتقله حقًا؟ ومن هو المثقف/ المبدع؟ وكيف يحوز صفته تلك ما لم تكن معرفته وما ينتجه فكريًا وأدبيًا، منحازًا للناس في مواجهة سلطات القمع والبطش؟ إن أسئلة كهذه تقودنا إلى محاولة معرفة معنى المثقف، وتقودنا أيضًا إلى قراءة معناه في ضوء التطور التاريخي لمعنى المثقف في سورية، لأنّ معناه يتحدد في كلّ مرحلة بشكل مختلف عن مرحلة تسبقها أو تليها. وعليه، لا يمكن نقاش عبارة الصديق التي بدأنا فيها هذه المادة، التي ترى أفضلية لاستبداد الأب على استبداد الابن، من حيث إنّ الأول لم يسجن مثقفًا، إلا على ضوء تحوّلات معنى المثقف وتطورها بين عهدي الأسدين. ولأنّ المجال لا يتسع في مشاركة سريعة كهذه، لعرض تحوّلات وتبدلات معنى المثقف منذ ولادته في العصر الحديث، فإننا سنشير إلى ما يخدم فكرتنا ويوضحها من دون الغوص في التفاصيل، ففي مرحلة ما قبل تسعينيات القرن الماضي تقريبًا، لم يكن مفهوم المثقف في سورية قد ابتعد كثيرًا عن حقله الأيديولوجي، أو بشكل أدق عن التصاقه اللصيق بالأيديولوجية، فالمثقف آنذاك، كان ذلك الفاعل -سياسيًا أو اجتماعيًا- من خلال حزب ما أو أيديولوجية يرى أنّ “الخلاص” قائم بين طياتها، وعليه كان هناك المثقف اليساري والمثقف الإسلامي والمثقف القومي والمثقف الليبرالي، تبعًا للأيديولوجية التي يؤمن بها، مع ملاحظة أنّ كلّ أيديولوجية تنقسم تحت عنوانها العريض إلى تفرعات صغيرة، وفقًا للأحزاب المنضوية تحت لواء هذه الأيديولوجية. وعليه، فإنه في عهد الأسد الأب لم يكن بعد مفهوم المثقف المنفصل عن الأيديولوجيا والأقرب للالتصاق في الحقل المعرفي قد ولد بعد، كما بدأ يحصل بعد تسعينيات القرن الماضي، حيث بدأت تتبلور شيئًا فشيئًا معاني أوضح للمثقف المعرفي الذي يركن تصوّراته ورؤاه لما تقوله المعرفة بعيدًا عن تحيزاته الأيديولوجية، حتى لو كان هذا المثقف نفسه يميل إلى موقف أيديولوجي ما على آخر، إلا أنه لا يسمح لرؤاه الأيديولوجية بالتسرّب إلى ميدان معرفته حين تتضاد معها، فالأولوية لما تقوله المعرفة لا الأيديولوجية.

بهذا المعنى، فإنّ كلّ الذين عرفتهم سجون الأب هم مثقفون، بطريقة أو بأخرى، لأن المفهوم الأساس للمثقف حينها كان ذاك الذي يقارع السلطة من موقف أيديولوجي، حيث لم يكن ولد بعدها مفهوم المثقف المعرفي المستقل، وهو الأمر نفسه الذي استمر في عهد الأسد الابن، بالرغم من تغيّر وتطوّر مدلول ومعنى المثقف، لأنّ السلطة المستبدّة في نهاية المطاف لا تأبه لكل هذا “الترف الفكري”، حول تبدلات وتحوّلات معنى المثقف، بقدر ما تقيس الأمر من موقع واحد لا غير: مدى تهديد الأمر لسلطتها وقوة حضورها، فكلّ من يهدد هذه السلطة أو يعرّيها أو يشير إليها أو يشكل مصدر خطر مباشر لها، مكانه واحد من اثنين لا ثالث لهما: القتل أو الاعتقال. وهذا لا يعني أبدًا أنه لم يكن هناك مثقفون خارج المعتقلات، بل إنّ هؤلاء بنشاطهم “الثقافي” لم يكونوا يشكلون خطرًا مباشرًا وواضحًا على كرسي الحكم من جهة، كما أنّ تركهم خارجًا يتيح للاستبداد ذاته الاستثمار بهم، من خلال تجميل حكمه بأنه نظام لا يعتقل المثقفين، بل “العصاة والخارجين عن القانون”، وهو الأمر الذي تشي به عبارة الصديق أعلاه، وهي عبارة مضللة وخاطئة ومبررة للاستبداد الذي لا يفرق حقيقة بين مثقف ومثقف، إلا بدرجة الخطر عليه، فحتى ذاك الذي بقي خارج أسوار السجن هو أسير الاستبداد، وهو سجين مع وقف التنفيذ، حيث بدأ يبحث عن آليات حماية ذاته من الاعتقال والبحث عن أدوات إبداعية تسمح له بالإشارة ما أمكن إلى الاستبداد وتخطي سيوف الرقابة، الأمر الذي جعل حتى المنتج الثقافي محكومًا بهذا الشرط الاستبدادي الجائر الذي وجد المثقف نفسه بمواجهته، فلا ثقافة حرة في أزمنة الاستبداد، مهما ادّعت عكس ذلك، لأنها محكومة بشروطه الموضوعية، حتى حين كان المثقف يتجرأ ويعلن معرفته المواجهة للاستبداد، لأنّ المعرفة التي ينتجها نفسها، حتى حين تواجه النظام، هي معرفة محكومة من خلال شروط إنتاجها بالشرط الاستبدادي المعيق لولادة معرفة حرة وواعية وقادرة على فهم مجتمعها، والسلطة الاستبدادية ذاتها، وهو الأمر الذي جعل ذلك الصديق يطلق عبارته تلك، حتى وهو يعارض استبداد السلطة.

انطلاقًا مما سبق، فإنّ الاستبداد كان حاضرًا فينا في كلّ لحظة، حتى ونحن نواجهه ونسعى للانعتاق منه، والأمر نفسه ينطبق على السجن والمعتقل، ففي حقيقة الأمر، يبقى السجن حاضرًا في كلّ ما نكتب، ليس لأننا لم نخرج من المعتقل، كما يتوهم البعض، فعلى الصعيد الشخصي، تحرّرت من تلك المسألة، ولم أسمح لها بأن تعوق مسيرتي (ربما لأنّ الفترة قصيرة جدًا، ولا يمكن أن نعدّها سجنًا أو اعتقالًا قياسًا بمن قضوا عقودًا داخل تلك الزنازين)، بل لأمرين اثنين: يأتي أحدهما ليتواشج مع الثاني ويتداخل معه. يتعلق الأمر الأول بمسألة أنّ السجن لم يخرج من حياتنا أساسًا، فهو يحاصرنا من كلّ صوب، فسورية قبل عام 2011 لم تكن أكثر من سجن كبير، ممنوع أن تكتب، ممنوع أن تصرخ، ممنوع أن تنتقد، من الصعب أن تحصل على كتاب تمنعه الرقابة، لا صحافة حرة ولا صحافة ناقدة تدخل البلد… أمام هذا الشرط الذي حكم حياتنا، فنحن عمليًا كنا نعيش في المعتقل الكبير الذي اسمه “سورية الأسد”، وهو أمر استمر حتى اليوم، وإذا كنّا تحرّرنا من التجربة الشخصية بمسألة الاعتقال، فإنّ بقاء آلاف المعتقلين، ومنهم أصدقاء شخصيون حتى تلك اللحظة داخل تلك الزنازين، يجعل من مسألة تحررنا من المعتقل ترفًا لا نملكه، إذ يحتّم علينا واجبنا الأخلاق والوطني والإنساني إبقاء الصوت عاليًا، لأجل التذكير بقضيتهم ومواصلة النضال لأجل إطلاق سراح آخر معتقل في تلك المعتقلات الجهنمية. وأما الأمر الثاني فهو يأتي امتدادًا للأول، بمعنى أنه في ظل الأمر الأول وبتأثير منه، كنت قد بدأت الاهتمام بمسألة السجون والمعتقلات والمعتقلين السياسيين و”أدب السجون” قبل عام 2011، وقبل مرحلة اعتقالي القصيرة، حيث كنت كتبت عشرات المقالات عن تجارب هؤلاء المعتقلين، وكان في نيّتي دومًا العمل على كتاب حول هذا الأمر، نأمل أن يتاح لنا الوقت يومًا لكتابته، لأني خلال رصدي لكثير من الأعمال والمذكرات التي تحدثت عن السجن والاعتقال السياسي، لاحظت أن أغلبها ينوس بين السيرة الذاتية والأدب، وكان هذا يطرح عليّ دائمًا سؤالًا محددًا: أين يبدأ الأدب، وأين تنتهي السياسة في تلك الأعمال؟ هل يمكن اعتبارها أعمالًا روائية أم أنها سيرة ذاتية لأصحابها؟ وإذا كان بعضها قد حدّد جنس كتابتها من خلال تذييلها بكلمة “رواية”، فإلى أي حد تنطبق صفة الرواية حقًا على تلك الأعمال؟ وهذا أمرٌ يحتاج إلى بحث وقراءة نقدية أدبية لمجمل ما كُتب، قراءة تُخضع تلك الأعمال للشرط النقدي الأدبي، بعيدًا عن شرط “البطولة ومقاومة الاستبداد” التي غالبًا ما تطغى عند قراءة هذه الأعمال، وعلى نتيجة بحث ونقد كهذا، يمكن الإجابة معرفيًا على سؤالك المطروح: هل هناك “أدب سجون” في سورية؟ وعلى الرغم من أن الإجابة الأولى والكمية السريعة تقول: نعم هناك “أدب سجون” في سورية، نظرًا لكمّ الأعمال التي صدرت عن السجن، فإنّ الإجابة المعرفية الحقيقية والدقيقة، تحتاج إلى تحليل معرفي نقدي لكلّ الكتابة التي تناولت موضوع المعتقل وتحليلها على ضوء الشرط الأدبي، وعلى المستوى النوعي لا الكمي فقط، وهذا مع الأسف لم يحصل نقديًا حتى الآن في سورية.

أما سؤالك: “هل استطعت أن تعري السجان وأن تكون شاهدًا روائيًا أدبيًا على مرحلة هي من أهم وأخطر مراحل التاريخ السوري المعاصر؟”، فهذا أمرٌ يجيب عنه النقاد أكثر مني. إلا أنني أستطيع القول إنني حاولتُ، في مجموعتي القصصية «خطأ انتخابي»، وكتابي «كمن يشهد موته»، وهو سيرة عن تجربة الاعتقال وظروفها، وقد تُرجم إلى الإيطالية وصدرت طبعته الثانية في روما العام الماضي، تعريةَ عوالم السجن والاستبداد من خلال الكتابة عنها. لا شكّ أنني كنت مهمومًا بفضح عوالم الاستبداد والمعتقلات والسجان الذي حاولت أن ألتقط الإنساني فيه حتى حين كنت داخل المعتقل، وهو ما كتبت عنه في «كمن يشهد موته»، إلا أنني قبل ذلك كنت مهمومًا، بكتابة نص أدبي يُخضع السجن لشروط الأدب وليس العكس، فإلى أي حد نجحت؟ أكرر هذا يجيب عنه النقاد لا أنا.

تسألني: من يؤلم أكثر السجن أم الكتابة عنه؟ وأقول: قبل أن أعاني تجربة الاعتقال كان هذا السؤال “من يؤلم أكثر السجن أم الكتابة عنه؟” يعني لي شيئًا ما، ولكن بعد قضاء اليوم الأول في المعتقل، اختفى هذا السؤال ولم يعد إلى ذهني نهائيًا ومطلقًا بعدها، إذ بات يبدو لي “تنظيرًا من عل”، لا مكان له في الواقع. إذ لا شيء، لا شيء إطلاقًا أكثر إيلامًا وتعذيبًا وكسرًا للروح والجسد والذات أكثر من السجن ذاته، لا الكتابة عنه ولا تذكره، دون أن يعني أنّ الكتابة عنه ليست مؤلمة نهائيًا، ودون أن يعني أيضًا أنّ تذكر أيام المعتقل التي لا زالت تعود لي في الكوابيس ليست مؤلمة، ولكن حين نقارن هذا بساعة واحدة في زنزانة من عشرة أمتار فيها أكثر من خمسين شخصًا في ظروف بالغة السوء، فإنّ المقارنة من أساسها خطأ، بل من المعيب أن تطرح في هذا السياق أساسًا، إذ كيف يمكن لي أن أقارن ألمي، وأنا أكتب هذه الكلمات، بالألم والوحدة والجوع والعطش والتعذيب الذي يعانيه في هذه اللحظة شخصٌ أو صديق معتقل في سجون النظام؟ حقيقة الأمر، لا يمكن المقارنة أبدًا، فلا شيء أكثر ألمًا من السجن ذاته والاعتقال ذاته، لا الكتابة عنه ولا تذكره. وإذا كان السجن قد حررني من شيء، فقد حرّرني بالمقام الأول من هذه الأوهام “الثقافوية” عن المعتقل، التي قد يكون وجودها عائدًا إلى الشرط الاستبدادي الذي تحدثتُ عنه آنفًا بإيجاز، وقد يكون هذا أسوأ ما فعله الاستبداد وسجونه فينا، أي تشويه الوعي ومنع القدرة على تكوين وعي ومعرفة بطبيعة الاستبداد وما يحدثه فينا، فنعيد دون أن ننتبه أحيانًا، ثقافة الاستبداد في تعاملنا مع بعضنا البعض، أي تشويه الوعي لنحارب الاستبداد بأدواته التي تصب في مصلحته في نهاية المطاف، بدلًا من أن نحاربه بأدواتنا التي تتيح لنا مراكمة التجارب والوعي ومواصلة النضال حتى ننتهي من هذا الكابوس الطويل الذي ما زال يثقل أيامنا وثقافتنا ومعرفتنا ووعينا.

تبدأ الحكاية بقطعةٍ من جلد الدواليب يضعونها على عينيك لكيلا ترى وجههم، ثمّ ينغلق عليك باب الزنزانة، فيصدر صريرًا رهيبًا، ثمّ قعقعة هائلة، ثمّ لا شيء سوى الوحدة والوحشة والخوف والحنين. “الطميشة” قطعة من “كاوتشوك” أسود مصمّمة لحجب الرؤية لدى السجين، لكيلا يرى وجه المحقّق أو الجلاد، وهي تشبه قناع زورو، ولكن من دون فتحتي الرؤية للعينين، حين تضعها سيمكنك فقط أن ترى موقع قدميك وتستطيع أن تتأمل أحيانًا حذاء المحقّق، حين يقترب منك ليصفعك. حين ينغلق عليك الباب يجتاحك سؤال بارد، قاس، ومرير: أهي النهاية؟ أيكون حالك كحال من سبقك من الرفاق؟ أتُعذّب كما عُذّبوا؟ أتُنسى كما نُسوا؟ أتكون هذه اللحظات آخر عهدك بالحياة والشمس والهواء؟ بالنساء اللواتي عرفت والأصدقاء الذين أحببت والشوارع التي عليها مشيت، بالكتب والمسرحيات والموسيقا والسينما!

الهواء ثقيل.. يلج رئتيك بصعوبة، تبذل جهدًا أكبر لتساعده في النزول إلى أسفل الرئتين. في الخارج هدوء قاتل.. الليل في ساعاته الأخيرة، والسجانون أيضًا يريدون أن يناموا ويحلموا بنسائهم أو بنساء جيرانهم. ما الذي تفعله أمك الآن؟ هي على الأرجح نائمة، بينما أبوك قد استفاق لتوّه، ليتوضّأ ويذهب ليصّلي الفجر في الجامع القريب. ثمّ بعد ساعات، تبدأ في الخارج ضجّة خفيفة سرعان ما تزداد. أشياء معدنية يقرقع بعضًا مع بعض. أصوات تصيح آمرة، وخطوات مستعجلة، وأشياء ثقيلة توضع على الأرض بعنف. ثمّ أبواب تفتح بعنف، يدخل المفتاح في القفل.. يطقطق بضع مرّات.. يُفتح الباب، هرولة خطوات، ثمّ يغلق من جديد، ويطقطق المفتاح. تقترب الخطوات والأصوات الآمرة والقرقعة من زنزانتك. يدخل القفل في المفتاح: طق.. طق.. طق. يفتح الباب وتجد نفسك أمامه وجهًا لوجه: إنه السجان، رفيقك وزميلك في السجن، ولكن من الجهة الأخرى. وتبدأ بينكما علاقة غريبة.

بِيدِ السجان أن يحيل حياتك جحيمًا أو أن يجعلها يسيرة بالشروط الممكنة. بعض السجانين الذين عرفتهم غارقون في الشرّ حتى آذانهم، ولكنهم في أعماقهم يحتفظون بكائنات أخرى. ثمّة في مكان ما دفء خاص، ستشعر به حتى وهو يأمرك وينهيك ويكلمك بجفاء أو يجلدك بالسوط. والسجان سوى الجلاد. الجلاد رجل تكون مهمته التعذيب أو استخلاص المعلومات. والسجان تكون مهمته الحفاظ عليك حيًا في الحدود الدنيا. الجلاد يعتبرك مشروع شهيد؛ السجان يهمه ألا تموت بين يديه. بالنسبة إلى الجلاد أنت مصدر معلومة يريد استخراجها منك؛ بالنسبة إلى السجان أنت كالبراغي وورق القرطاسية والملفات وعلب الكرتون الموجودة في المستودع بالنسبة لأمين المستودع أو الحارس. لا بأس إذا سُرق بعضها، ولكنه لا يجوز أن يأخذها كلها أو يتلفها.

في أول صباح لي في المنفردة، أطلَّ السجان وقال آمرًا: “فوِّت أكلك.”. على الأرض كان ثمّة قصعتان صغيرتان. واحدة فيها شاي علتْه طبقة من دهن، وفي الثانية قليل من اللبنة، وعلى الأرض رغيفان عسكريان منفوخان، سمراوان فوقهما دقيق أبيض. أدخلت كلّ شيء بسرعة. كان قد مرّ يوم كامل لم أذق فيه لقمة واحدة. ولكنني لم أكن جائعًا. قربت قصعة الشاي من فمي ورشفت رشفة صغيرة. كان ماسخًا وقليل السكر. ولكن الخبز كان شهيًا. طازجًا. مغريًا. كسرت الرغيف بيدي وبدأت ألوك منه لقيمات صغيرة. لم أكد آكل بضع لقيمات حتى فتح الباب من جديد. إنه دور الحمّام. يمكنك في فرع التحقيق العسكري أن تذهب إلى الحمام ثلاث مرّات في اليوم. يفتح السجان الباب ويتنحى قليلًا مفسحًا لك في المجال لتهرع إلى المرحاض، فتفرغ مثانتك الممتلئة حتى الانفجار أو أمعاءك المتصارعة. وتتوقف الأمور على الحظ. (حبيب عاقل) يبدأ منذ لحظة فتح الباب بالعدّ من واحد إلى عشرة، ومع كلّ رقم يهوي بسوطه (الكبل الكهربائي الرباعي) على الجدار الملاصق لك، وعليك أن تنجز العمل في الفترة التي يعدّ فيها إلى عشرة: أن تفرغ بطنك ومثانتك وتغسل قصعاتك ويديك ووجهك وتركض رمَلًا عائدًا إلى زنزانتك، وإلا فإن الكبل سيهوي فوق جزء ما من جسدك، قد يكون رأسك أو صدرك أو ظهرك. التبوّل والتغوط وغسيل القصعات والوجه واليدين (والوضوء إذا كنت متدينًا) وملء قصعة الشرب تتم جميعها في المرحاض نفسه.

في الخارج، ثمّة مغسلتان لا يجوز لك استعمالهما، وينضاف حلم شرب ماء نظيف من صنبور نظيف إلى أحلامك المؤجلة. (علي) يفتح الباب بصمت ويشير لك أن تخرج، دون أن يقول كلمة واحدة، وينتظرك بعض الوقت قبل أن يدق عليك الباب بالكبل الرباعي، فتسارع للخروج لأنك لا تريد إغضابه. أما (سمير) فيسمح لك بوقت أطول، وربما تغاضى قليلًا عنك إذا رفعت عينيك عن الأرض أو إذا تباطأت في السير عائدًا إلى زنزانتك. بعد الخروج إلى الحمام، تشعر بالنشاط والانتعاش، وتروح تسير في زنزانتك متذكرًا برودة الماء المنصب على وجهك ويديك. تشرب من القصعة ماء باردًا، تحتسيه بروية كآخر كأس من الخمر لديك في هزيع أخير من الليل، لا تريد لها أن تنفد فكل الخمارات مغلقة، ولن تجد من يبيعك زجاجة أو كأسًا أخرى. وراء كلّ واحد من الثلاثة، حكاية بشرية. بالنسبة إلى السجانين، كنا -معشرَ السجناء- أرقامًا، وبالنسبة إلينا كانوا بدورهم أرقامًا. ولكن الحال غير ذلك. كان للعريف (محمد عاقل الجبار) زوجة وثلاثة أطفال. وكان يحب زوجته وأولاده، وحين مرض أحدهم رأيت في عينيه شبح دمعة. بعد شهر في الزنزانة، صار (محمد عاقل) يفتح الباب ويدردش معي أحيانًا. وفي إحدى المرّات حكى لي عن ابنه المريض، وترقرقت عيناه بالدموع، ولكن حين سمع صوت مدير السجن، صفق الباب بقوة، وضرب الجدار بكبله، وصاح عبارة ما توحي بأنه يقوم بعمله بشكل جيد. ولم أستطع سوى أن أعجب من هذا الجبار المخيف الذي يبكي لمرض ابنه ويخاف من مدير السجن، كطفل صغير. وكان (سمير) شابًا في العشرينيات، وسيمًا، ببشرة قمحية فاتحة وعينين خضراوين وشعر بني أجعد. قلت له مرّة إنّ عينيه جميلتان، فصاح بي: “لا تكوم طمس في؟” وضحك، وضحكت. وبعد أيام حكى لي عن البنت التي يحبها ويرفض أهلها زواجهما، لأنه سني وهي علوية. أما (عليّ) فكان لا يفتح فمه مطلقًا، يعمل كآلة، يفتح الأبواب ويقدم الطعام، ويغلق الأبواب، ويشرف على عمل السخرة، وهو يستخدم الكبل فقط للإشارة به. لم أره يضرب سجينًا يومًا ما. وبينما كان العريف (محمد) علويًا من ريف اللاذقية، والرقيب (سمير) سنيًا من ريف دمشق، لم أعرف أبدًا منطقة علي ولا دينه أو مذهبه. أفضل السجانين قاطبة واحدٌ لم أعرفه شخصيًا، ولكن حكى عنه صديقي محمد برو في كتابه «ناج من المقصلة». إنه أحمد السباعي، الذي أنِف التعذيب والسادية، فكان يهمس للمعتقلين بصوت منخفض “بيفرجها الله يا شباب”. يقول محمد برو عنه إنه كان نغمًا نشازًا عن الجوقة العامة، ويضيف: بعد أسابيع لم تطُل، كان هذا الرقيب يتميز عن سواه أنه ما أن يُنهي عدَّ الموجودين حتى يصرخ بالجلادين بحزم: (شرطة.. كفى) فيخرجون سراعًا. ليقوم بإقفال المهجع بيده، وما أن يبتعد عناصر الشرطةُ ليفتحوا المهجع التالي، حتى يُعيد سحبَ الباب إلى الخلف قليلًا قبل أن يُقفله، ويقول بصوتٍ خافتٍ جدًا: “بيفرجها الله يا شباب”. وكانت النتيجة أنّ مدير السجن عذّبه حتى مات بين يدي جلاديه.

الاستبداد موضوعيًا كاره لكل ما هو جميل في الحياة، وهذا يتضمن الثقافة والفكر والإبداع، إذ يرى فيهم أعداء له يريدون النيل منه، يعروه من ثيابه وينشرون ثيابه القذرة على حبال الغسيل تحت الضوء. الاستبداد منتج حصري للدكتاتورية، والجهل والقهر الاجتماعي والتراتبية الاجتماعية والسياسية، والاستزلام والخضوع. والاستبداد متعدد الأنواع، منه الثقافي والديني والاجتماعي والفكري، يضعهم الدكتاتور في جبته كصرة واحدة وينثرهم في فضائه، فضاء سلطته الفردية، لهذا أرى أنّ التكوين النفسي والعقلي للدكتاتورين متقارب جدًا، إنهم منتج واحد، لهذا لا أرى هناك فارقًا كبيرًا بين حافظ الأسد وبشار وستالين وعبد الناصر وصدام. الدكتاتور يضرب التنظيم، خلايا فكرية وسياسية، مكونة من كتّاب ومفكرين ومثقفين، وبضربه للخلايا المنظمة يرعب المجتمع ويركعه.

وعلينا أن نعلم أنّ الاستبداد الديني كان موجودًا، قبل الأسد الأب وابنه، منتجه الثقافي كان راسخًا في المجتمع منذ أكثر من ألف سنة. بمعنى عندما جاء الدكتاتور رأى البناء مشيدًا، بل راسخًا، فأخذ المفاتيح ودخل بيته، إلى البناء الجاهز، حفر أكثر وبنى أكثر وكرس وجوده على الدعائم القائمة. بنى دولة أمنية، محوّلًا سورية كلها إلى مؤسسات أمنية خادمة لسلطته. جلب كتّابه وزلمه ومضى يكرّس مفارخ الاستبداد في كلّ مكان.

السجن السياسي ما زال قائمًا، والدولة الأمنية مستمرّة، فكيف يخرج السجين من سجنه. هذا على المستوى الفكري، أما على المستوى الشخصي فما زال السجن يشكّل لي غربةً وانطواءً على الذات. ماتت الحياة الطبيعية في داخلي، لم أعد كائنًا مثل بقية البشر. أشعر بالنفور من الاجتماع العام بالناس، شيء ما في داخلي يوجهني ويبعدني عنهم. لا أعرف سيكولوجيًا السبب الحقيقي. أينما أذهب أرى نفسي حاملًا سجني تحت إبطي أو قلبي أو ظهري.

كتبت روايتي عن السجن بعنوان، «الرحيل إلى المجهول»، ونشرت في العام 2010، بيد أنها لم تلق رواجًا أو أي اهتمام من الكتّاب والصحافة، أعدّ هذا الأمر مقصودًا، لأنّ مجتمعنا مقسوم على نفسه. وجاءت الثورة السورية وكشفت عمق الخراب الذي فيه. أعتقد أنّ الاستبداد تعرى أكثر في السنوات العشر الماضية، حيث صعدت على السطح التراكمات الماضوية الكامنة في المجتمع، كالطائفية والمناطقية، والعنصرية. بصراحة؛ لا يكفي أن نعري الدكتاتور وحده، إنما علينا أن نعري الاستبداد، المنتج الحقيقي للدكتاتور. عرّيت الدكتاتور، بيد أني لم أعرِّ مجساته، وهذا كان خطأً مني. كان الواجب أن أعري المعارضة أيضًا، لأنها العينة المكملة له، إنهما من المفرخة ذاتها. كنت في سجن تدمر العسكري، وهو أقسى السجون في العالم، هذا السجن مزقني نثرني حوّلني إلى أشلاء متناثرة. لا أعرف إلى اليوم كيف خرجنا منه أحياء؟ هل هي إرادة الحياة في داخل كلّ واحد منّا فقط، أم أنّ إرادة الحياة هي من تريد ذلك، هذا لا أعرفه بالضبط، بيد أني كنت أتمنى الموت ولم أحصل عليه. سجن تدمر أعدّه أكثر من ألم أو وجع أو قتل للنفس الحية. الكتابة عن السجن حررت جزءًا من الذاكرة. وبعد أن كتبت روايتي ونشرتها، شعرت أنني لم أعد أستطيع أن أعود للكتابة عنه مرّة ثانية. سجن تدمر مدمّرٌ، أعادني إلى الفراغ والخوف مرّة ثانية وحوّلني إلى إنسان غريب، فتح عيني على قسوة السلطة وقدرتها التدميرية.

في عدرا، كان السجن حجزًا للحرية، توفرت لنا الكتب والقراءة والتنفس اليومي. هذا السجن حررني من الخوف، من الجهل. استطعت أن أقرأ بعمق وأدخل في حوارات مع الأصدقاء، وتعلمت كثيرًا من التجارب في علاقتي مع السجان والسجين. وعرفت أكثر عن الحياة والمجتمع وسبب خرابه. كنت أراقب سلوك الزملاء وأعكسها على نفسي، وأقارن بيني وبينهم، كنت أقول لنفسي: آه، الخراب بيننا مشترك، بل هو واحد. وأقول إنّ العلاقة بين السجان والسجين ليست ميكانيكية خالصة، إنما بنية كاملة، هي نتاج استبداد طويل، وإنّ التغيير يجب أن يكون ثقافيًا أولًا حتى لا ننتج سلطة بديلة عن سلطة.

السجون أنواع، حسب حركية المجتمع. النظام يتمفصل مع آلية المجتمع، فإذا كان هناك حركة اجتماعية تهدد دولته أو سلطته الدكتاتورية؛ تحوّل إلى وحش، يأكل الدولة والمجتمع بأنيابه وأسنانه، أما في فترة الراحة وخمول المجتمع فإنه يسترخي. في سجن عدرا بدمشق، كان النظام قد بسط سيطرته على السياسة والمجتمع، وكان مرتاحًا، وكنّا في الثمانينيات والتسعينيات مرتاحين إلى حد بعيد، هنا أتكلم عن القوى السياسية التي لم تحمل السلاح، أما الذين حملوا السلاح فكانت معاملتهم قاسية جدًا. وعندما رحّلونا إلى تدمر كان ذلك بسبب رفضنا للعفو الرئاسي، أي إنه كان “تكسيرًا للرأس”، كما كان يقول قادة الأجهزة الأمنية.

حرّاس السجن مجرد أدوات سياسية، وهم ينفذون توجيهات السلطة. إنهم العصا التنفيذية التي يُضرب بها المجتمع. وهؤلاء يمكن إدانتهم لأنهم عملوا في هذه المؤسسة الأمنية، لكنهم عمليًا مجرد كائنات مأمورة. السلطة السياسية الأمنية في سورية هي الحارس الحقيقي للزنزانة، ولا أشعر بأي ضغينة نحوهم أو كره، ولا ألومهم. أقصد حراس السجن. في تدمر لا نرى السجان، لأننا نغمض أعيننا وننكس رؤوسنا عندما نكون بحضرته. إنه شيء محزن أن لا ترى وجه سجانك، ولا تعرفه. إنّ إخفاء الوجه مخيف أكثر من السجان ذاته. وسجن تدمر لا يمكن أن أنساه، إنه في سريري. سورية كلها سجن منذ أكثر من خمسين سنة برعاية دولية وحمايتها. كتبنا عن السجن، أدبيًا وسياسيًا، دخلنا في بعض مفاصل السجن، عريناه وعرينا أنفسنا، لكن يعوزنا أن نفكك مفهوم السجن، تفاصيل تكوين السجن، غايته الباطنية وكيف يمكن تدميره من داخله. هل يمكننا تسمية ما نكتبه عن السجن، بـ “أدب السجون”؟ لا أعرف. هل هو مذكرات، تعرية، (فشة خلق) كما يقال، محاولة أخذ التعاطف من المجتمع بأن نقول لهم انظروا لقد تعذبنا من أجلكم، أي “تبرئة ذمة”؟ لا أعتقد أننا كتبنا عن السجن بموضوعية، كان ذلك توظيفًا. هل يرقى ذلك إلى تسمية “أدب السجون”؟ لا أعرف.

بقيت “سورية الأسد” محكومة من قبل أجهزة أمنية تتبع مباشرة لرأس النظام السوري، الذي حاول فرض الرقابة الأمنية على المفكرين والأدباء والصحفيين، بجانب السياسيين بكل تأكيد، فقبل الثورة السورية، لم تكن الحال أحسن، حيث كانت هذه الأجهزة الأمنية تمارس الرقابة التامة على الصحف والكتب والمنشورات الثقافية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، مع رقابة كاملة على التلفزيون والمسرح. وقد اعتقل الأسد الأب والابن أغلب الصحفيين والكتّاب الذين تجاوزوا -وفق تسمية النظام- “الخطوط الحمراء” والرقابة التي وضعت لهم وعليهم، حيث كان سجن تدمر وسجن المزة بدمشق من أكبر المعتقلات التي استقبلت العديد من الكتّاب والمفكرين السوريين في زمن الأسد الأب، ليأتي الابن ويمارس السلوكيات الأمنية نفسها، خاصة بعد الثورة السورية، بطريقة منهجية وشبه علنية، فاعتقل زكي كورديلو، والشهيد أكرم رسلان، والعديد من الذين كانوا يحاربون ويناضلون بالكلمة والصوت.

بكل تأكيد، لم أخرج من تلك الحالة الأدبية التي عشتها داخل السجن، فكل الحيثيات المرتبطة بالسجن لها ارتباط مباشر لديّ مع الأدب، وكما حاولت داخل السجن، أحاول هنا خارجه، أن أنقل تلك الصور بطريقة أدبية للمتلقي والجوار وفي السوشيال ميديا، لتعميق تلك الحالة لدى السوريين، وتثبيتها تاريخيًا وأدبيًا وفكريًا. السجن والاعتقال حالتان يمكن أن ينتج منهما السجين قصصًا وروايات كثيرة، بنى عليها النظام السوري مملكته المليئة بالرعب والدم، وهنا دورُنا -السوريين الذين لديهم تجربة بدخول تلك المعتقلات- في الحديث عن التفاصيل والقيم الفكرية والمعرفية لتلك الزوايا، ونقلها إلى الناس من أجل التدوين، من ناحية، ومن ناحية أخرى من أجل كشف الحقائق التي بنيت عليها هذه المملكة المقرفة. السجن حررني من كلّ المكنونات التي اكتسبتها في المجتمع، وبدأت من خلال تلك الجدران بناء عالم فوضوي، عانيت أيامًا وأسابيع لتنظيمه، وترتيبه، ومن ثمّ جعله مكانًا فكريًا سياسيًا وفنيًا منتجًا لي وللمحيط المتجوّل معي.

ليس هناك ألمٌ أكثر من كلمة الاعتقال أو السجن، فالحالة بحد ذاتها مبنية على الخوف والألم والموت، تأتي الكتابة هنا بعد المرور بتلك المرحلة، وتوظيف الألم ذاك تعزيز الفكر المستنتج منه، وتعزيز ما تبقى من الألم لتحويله إلى فكرة أدبية وسياسية، وهو ما يجب أن يعمل عليه كلّ سجين، لنصنع مقابل مملكة العرب تلك مملكة لتفسير تلك الآلام والإبحار في تفاصيلها، لمواجهة النظام الدموي بتلك الأعمال الأدبية والفنية وتخليدها بشكل مستمر. كان السجن تجربةً روحية وفكرية مهمة، استطعتُ من خلالها تغيير العديد من الأفكار، لكنها ألغت فكرة الألم المضاد في داخلي، ولم تعد تلك المستحاثات الخاصة بمراكز الألم ذات فاعلية، بقيت الدمعة التي تخرج من العين مستمرّة، ولكن من دون إحساس، تجري ومعها العديد من الآلام، لم يعد الألم آنيًا، بل بقي -كما كان هناك- متجذرًا متعمقًا لا يمكن الابتعاد عنه، بل صار الولوج فيه أمثل حالة للعودة إلى طبيعته مع الروح والفكر.

كانت زنازين (فرع فلسطين) “تحت الأرض بطابقين”، هي أمثل حالة لتسمية القبر الجماعي، في كلّ يوم تقريبًا كان يفارق أحد المعتقلين الحياة، بسبب التعذيب والوضع الصحي وسوء التغذية في الزنازين، وكان الجلادون هم أمثل حالة لمحاسبة المعتقلين في الحياة، وخلق حالة من الرعب والدم والقتل في المكان، كانوا هم القضاة الذين يمارسون حق الموت علينا. أتذكّر جيدًا كيف أن أحد الجلادين “صورته ما زالت لدي، حصلت عليها من أحد الصفحات”، كان يشغل أغنية لفيروز: “أعطني الناي وغني”، ويبدأ يدور على الزنازين ويمارس الضرب والقتل بحقنا، ليشبع الحقد والكراهية الموجودة بقلبه، ولكن برفقة أنغام فيروز. عندما دخلت إلى السجن، قال لي ذلك السجان: “إنّ اسمك رقم (101)، انسَ اسمك، والبس هذا الاسم الجديد في هذا القبر الجماعي، لتتناغم مع الأرقام الأخرى وتشكلوا قبرًا جميلًا يليق بكم”.

تفتقر سورية والوطن العربي بشكل عام إلى الكتابة عن “أدب السجون”، وذلك يعود إلى الحالة الرقابية الشديدة في هذه البلاد، وبعد الثورة السورية ومغادرة أغلب الكتّاب والمعتقلين البلاد، بدأت النتاجات الفكرية والأدبية الخاصة بـ “أدب السجون” تخرج للعلن، بلغات عدة، وذلك برأيي قضية مهمة جدًا لمحاسبة المجرمين المتعددين والمتلونين لدى النظام والأطراف الأخرى في الساحة السورية، العدالة لا يمكن أن تتحقق، إذا لم يكن هناك تدوين وأدب ينقل آلام وآهات السوريين للعالم أجمع وبجميع اللغات، وذلك -بكل تأكيد- له ارتباط وعلاقة وطيدة بـ “أدب السجون” وأهميته.

في مفردة “الاعتقال” و”المعتقل”، يبدو وكأن اللغة تتقصد هنا ارتكاب الخيانات والمعاصي، فهي لا تفي بالغرض، حتى لو بدلنا المفردة، وأتينا على عبارات من السياق نفسه، “كحفرة” أو “مسلخ” أو “جحيم”.. فلا يمكن لجميعها أن تحيلنا إلى ما هو متضمن في فضاء “المعتقل”، فكلها تعجز عن التعبير، وإزاء هذا العجز، تصبح العبارات أشبه ما تكون بالقطارات التي لا تمتهن إلا العبور، وتجاوز المحطات واحدة تلو الأخرى، بخلاف حال السجين في داخل فضاء المعتقل، حيث يستحيل الزمن والمكان عنده إلى حالة ثبات وجمود، ترفض الحراك، والخروج عن صيرورة الطاحونة التي تطحن روح المعتقل، على نحو مستمر إلى حد الأبدية، وهذا تمامًا ما يجعل اللغة هنا غير موثوقة، ولا يمكن الركون إليها، لكونها تلعب دورًا تضليليًا، وأحيانًا تنفيسيًا، غايته إخراج المعنى عن سياقه الحقيقي والواقعي، واستبداله بسياق آخر، هو أقرب ما يكون إلى الافتراض بقصد التعميم، وإمحاء الذات التي هي موضوعة هذا الفضاء، ومن دونها ما كان ليكون.

في المعتقل، يستحيل التعميم، وكذلك الافتراض، أو التفكير على نحو يهدف إلى فهم المعنى، فالثانية من عمر المعتقل في معتقله، واللحظة والدقيقة، هي صيرورة عيش كاملة، وصيرورة حياة كاملة، مليئة بالرعب والخوف، وتدرك فيها الضحية حال امتهان آدميتها، إدراكًا يصل إلى حد الجنون، لشدة وضوحه، وسطوعه، ومرارة أهواله. ومهما حاولنا الكتابة، فلن نستطيع أن نعبّر عن اللحظات التي يعيشها المعتقل في معتقله، ولا سيما حين يصل الأمر بالجلاد إلى حد اشتهاء إبصار الدماء وهي تسيل عن أجساد المعتقلين التي تمزقها سياطه، من جراء تفشي داء الحقد لدى أجهزة الأمن الأسدية على مدار أعوام الثورة السورية، تجاه كلّ من يحمل في قلوبه وضميره حلم تحقيق أهداف الثورة، والمتمثلة بزوال النظام الدموي عن حياة السوريين. ومن هنا تأتي ضرورة وأهمية الكتابة المغايرة عن الكتابة الإخبارية التي عادة ما تتناول المعتقلات وما يدور فيها. ومن الضروري أن تغدو ظاهرة “أدب السجون” أداة تفكك المفاهيم والمعاني، لتعيد إنتاجها من جديد، عسى يتاح لها ملامسة معنى “المعتقل”، فربما تكون إحدى غايات “أدب السجون” الكشف عن حدث يحدث في الخفاء، في سراديب تحت الأرض، وحينما يمضي الكاتب للغوص في خفايا هذا الجحيم، إنما يحاول أن يستعيد حضور الضحية في اللحظات التي كانت تُعذّب فيها، ليجري تعذيبها على مرأى من الجميع، وربما بسياط الجميع هنا، مع استعادة أنين صراخهم وأوجاعهم وخيبات آمالهم، ووجودهم الفردي والجمعي إلى الوجود مرّة ثانية، كمحاولة لرد الاعتبار إليهم بوصفهم بشرًا، تستحق آلامهم أن تخلد في نص روائي، ويستحق الجلاد، وما يقدم عليه من جرائم، أن يعرف به، بوصفه أيضًا كائنًا بشريًا، له هوية واسم وعنوان وملامح، وليس كائنًا مجردًا، فنظرًا لأهوال الجرائم التي يرتكبها هذا الإنسان الذي يمتهن التعذيب والجلد، نحيلها إلى كائن هلامي، افتراضي، عمومي، اذ ربما تعجز مخيلتنا عن أن تحيلها إلى إنسان معرف يشبهنا تمامًا إلى حد تطابق الصفات فيما بيننا، ومع خلاف أنّ غايته هنا قهر الإنسان الآخر المشابه له، والنيل من كرامته، والعبث بكيانه حد الموت.

إنّ ما يحدث داخل جدران المعتقلات السورية تعجز المخيلة البشرية عن توقع حدوثه على سطح هذه الأرض، وحينما ينفي السفاح بشار الأسد وجود معتقلين في سجونه يكاد يراهن في سريرتها على احتمالية عدم تصديق العالم للفظائع التي ترتكب في معتقلاته، ومن هنا، أوحي إليه أنّ النكران صدق أيضًا، ولذلك ينفي أن تكون معتقلاته فضاءً لعمليات التصفية والتعذيب، لتأتي رواية “أدب السجون” هنا، كوسيلة لتكذب مزاعمه، لو أمكن لها ذلك، وتعمل على كسر تلك الجدران عبر المتخيل، لتخرج المخبوء فيها إلى العلن، ولكن ليس العلن الحالي، إنما المستقبلي، فالكل لديه في الوقت الراهن، وعلى الأقل، قائمة طويلة تشير إلى من قضوا نحبهم في المعتقلات السورية من فرط التعذيب، ولكن في المستقبل قد تختفي تلك القوائم، ويغيب التمحيص في مثل هذه الفظائع، والتفجع نتيجتها، وهذا يستدعي توثيقها في سياق أدبي ولغوي يراهن به، على أن يغري الأجيال القادمة للالتفات إليه..

قبل أن أعيش تجربة الاعتقال، تناولت المعتقلات السورية، في روايتي «لحظة العشق الأخيرة»، معتمدًا بذلك على ما كنا نسمعه عن تجارب المعتقلين من الأصدقاء والمعارف، لكني بعد أن عشت تجربة الاعتقال، ولامست بعضًا من أهوالها، وجدت اللغة تخونني للكتابة عما شاهدته هناك، وما تعرّض له المعتقلون من ويلات وعذابات، وربما كمحاولة لتعويض عجز الكتابة عن هذه الفظائع التي بصرتها، وقد كانت وظيفتي في المعتقل -إن جاز التعبير- “الإبصار”، حيث وضعوني في زاوية أرادوا منها أن أرى أكبر قدر من حالات التعذيب، ليتم تعذيبي بها، وربما هو ما ترك عطب في ذاكرتي البصرية إلى حد العماء.. وربما لهذا أتلصص على أعمال روائية لكتّاب سبق أن اعتُقلوا واستطاعوا التحرر من حالة العجز والصمت، ليلجوا عالم الكتابة، وهذا الذي ما زلت غير قادرٍ على فعله حتى الآن، لكوني أجد لغتي تخون عذابات المعتقل، وتعبث بجغرافية المعتقلات، لعدم قدرتها على رصد ما حدث، ويحدث فيها.

«أجنحة في زنزانة» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر/ بيروت، ودار السويدي للنشر/ أبو ظبي – حاز جائزة ابن بطوطة لليوميات).

الكتاب: “أدب السجون في تونس بعد الثورة: بين محنة الكتابة وكتابة المحنة”

المؤلف: الدكتور محمّد التومي

الناشر: كلمة للنشر والتوزيع

الطبعة الأولى: 2020

عدد الصفحات: 205

كيف يمكن معالجة النصوص الأدبية المتخصصة في نقل تجارب معتقلي الرأي في عالمنا العربي: هل هي نصوص أدبية يسري عليها ما يسري على باقي الأجناس الأدبية الأخرى؟ وهل تدخل في صنف الرواية أم السير الذاتية؟ أم هي قيمة فكرية في ذاتها طالما أنها تعالج قضية حرية الرأي والتعبير في عالمنا العربي؟

على الرغم من أن نقاد الجنس الأدبي يميلون إلى تصنيف هذا النوع من الكتابة ضمن أدب السجون، ويمزجون في كثير من الأحيان بينه وبين الرواية حينا وبينه وبين السير الذاتية حينا آخر، فإن ما اختزنته هذه النصوص من معاناة إنسانية وحوارات فكرية، وصل بعضها حد المراجعات الفكرية، يمثل تعبيرا عن الحراك الفكري والسياسي ليس فقط باعتباره الترجمة الواقعية للتطور الطبيعي للإنسان، وإنما أيضا لأنه يعكس الواقع الممكن كما رسمته خارطة الصراع الفكري والسياسي للمرحلة التي ينتمي إليها صاحب المنجز الأدبي.

الإعلامي التونسي الحسين بن عمر، يبحث في هذه القراءة الخاصة بـ “عربي21” لكتاب تونسي عن أدب السجون، هذه العلاقة بين الأدبي والفكري في ما بات يعرف بـ “أدب السجون”، ودوره في تعرية واقع الدكتاتوريات العربية والإسهام في تنوير الرأي العام بتاريخ النضال من أجل الحرية.

متابعة شحيحة وضنينة

ظلت المتابعة النقدية لأدب السجون شحيحة وضنينة إذا ما قورنت بغيرها من المنجزات السردية، والحال أن أجيال الرواية السياسية العربية قد نجحت في ربط المتعة الأدبيّة بالوعي، من خلال الميسم الأكبر للرواية السياسية على حدّ قول الروائي المصري أحمد إبراهيم الهواري، بدء بالروايات المصرية الثلاث: “وراء القضبان” لأحمد حسين و”العين ذات الجفن المعدنية” لشريف حتاتة و”القطار” لصلاح حافظ، حيث مثلت الخمائر الأولى لإعادة طرح السؤال السياسي ورشوحها داخل نسق الرواية العربيّة المعاصرة، منذ فترة الاحتلال الانجليزي لمصر أواخر خمسينيات القرن الماضي، مرورا برائعة “شرق المتوسط” للكاتب السعودي عبد الرحمان منيف، ووصولا لرواية “أسوار وأقمار” للكاتب التونسي محمد عز الدّين جميّل (2019)، الذي ارتحل بقارئه من أقبية زنازين الداخلية وسجون نظام الراحل بن علي إلى فضاءات السجن الموسّع وما ارتبطت به من عذابات نفسية وعلائق مجتمعية.

من أهمّ ما أُلّف عربيا في هذا الصنف النفيس من الأدب الروائي، الذي اجتباه منيف بالقول: “أما نحن فقد تخصصنا في موضوع واحد ولا نستطيع أن نتركه، لأنه لاصق بنا،علامة فارقة لنا، عنوان لعصرنا الذي نعيشه”، نقرأ كتابي “السجن السياسي في الرواية العربيّة” لسمر روحي الفيصل (1983) و”ثلاثية الرفض والهزيمة” لمحمود أمين العالم وكذلك أطروحة دكتوراه بعنوان “البطل السجين السياسي في الرواية العربية المعاصرة” للباحث الجزائري علي منصوري. أمّا تونسيّا، فإن أهم الأعمال النقدية التي تناولت البحث في هذا الصنف من الكتابة، ظلّت حبيسة أسوار الجامعة، ومن أهمها: “السجن في الرواية العربيّة من خلال أعمال منيف وآخرين” لفوزية سعيد و”أدب السجون من خلال أقاصيص الخولي” للمنصف غانمي.

لكن على أهميّة البحوث الجامعيّة التونسية في مجال نقد الرواية السجنية، فإنّ مجال اهتمامها لم يتخطّ دراسة التجارب السردية المشرقيّة. ولذلك يأتي كتاب “أدب السجون في تونس بعد الثورة: بين محنة الكتابة وكتابة المحنة”، للدكتور الباحث محمد التومي، ليسدّ ثُلمة في البحوث الأكاديمية التونسية في هذا السياق البحثي الذي يلاحق أعمالا سرديّة لمناضلين سياسيين، تقطّعت بهم السبل سنينا عددا بين سجون نظامي بورقيبة وابن علي، فنثروها سرديّات استحقت أن تعمّد بماء الكتابة على حدّ وصف فاطمة العراقي في روايتها “مذكّرات سجينة: صفحات حمراء من تاريخ منسي” .

“هذا كتاب جدير بأن يقرأ”

قام الدكتور محمّد القاضي، أستاذ السرد في الجامعة التونسية وأبرز نقّادها الأعلام، بالتقديم لكتاب “أدب السجون في تونس بعد الثورة: بين محنة الكتابة وكتابة المحنة”، لمؤلفه الدكتور محمّد التومي، وجعل له عتبة مهمّة بعنوان “هذا كتاب جدير بأن يقرأ”. وقد ثمّن القاضي في الكاتب “إطّلاعه الواسع على موضوع أدب السجون في البلدان العربيّة سواء من حيث مدوّنة المؤلفات الصّادرة في سياقه أو من حيث الدّراسات الحافّة به وإلمامه المستفيض بمؤلفات أدب السجون في تونس ومعرفته الدقيقة للكثير من الجزئيات التي واكبت ظروف وقوع أحداثها وملابسات تدوينها”. ويُمثل كتاب الحال، أوّل منجز نقدي في سلسلة “مرايا النقد” التي يشرف عليها محمّد القاضي في دار “كلمة” المحكّمة في مجال النقد الأدبي.

من حيث مورفولوجيا النص، اعتمد الدكتور محمّد التومي على تقسيم ثنائي للبحث، اهتمّ في الباب الأوّل منه على “محنة الكتابة السرديّة”، فيما اشتغل في الثاني على “كتابة المحنة السجنيّة”. و”قد جعل مدار الباب الأوّل على أدبيّة تلك النصوص وبحث فيه عن النصّ الموازي وعن صلتها الملتبسة بالأجناس الأدبية المجاورة كالرواية والسيرة الذاتيّة والمذكّرات والتراجم والاعترافات…أمّا الباب الثاني فكان وكد الباحث فيه أن ينفذ في المرحلة الأولى إلى صور المحنة عند أولئك المؤلفين من جهة السجن ومن جهة السجين، ثم تسلل في المرحلة الثانية إلى تقاطع الأدبي والتاريخي في أدب السجون فأطلّ على أوجاع الذاكرة ومساحة الإيديولوجيا في أدب السجون”.

الرواية التونسية وعاء التجارب النضالية المضنية

تظلّ الرواية الجنس الأدبيّ “الأقدر على إنطاق المسكوت عنه في الخطاب الثقافي والاجتماعي العام”، على حدّ تعبير علي منصوري، وهي إلى ذلك “النوع الأجسر في مواجهة القمع وتعرية مشـاكل التعصب وتقليم براثن التخلف والجهل”، بتعبير جابر عصفور، في مؤلفه “فجر الرواية العربيّة”.

وإنّ الكتاب الذي بين أيدينا يرتحل بالقارئ في التاريخ والفاجعة لينقل تجارب نضالية وإنسانية مضنية “تسردها حكايات الليل والنهار في ما طوّحت به الحتوف والأقدار” على حدّ وصف مؤلفه محمّد التومي، إلى الحد الذي يصير فيه المشغل الإبداعي، في أحيان كثيرة، ثانويا بالرغم من أن العمل إبداعيّ بالأساس.

ويرى المؤلف محمد التومي أنّ ظاهرة الكتابة الروائية السير ذاتية، التي تقوم على تذكر المحن بأسلوب أدبي يزعم المعالجة الأدبية للمسألة السياسية والانتماء الإيديولوجي وعلاقة المناضل السياسي بالسلطة، قد تولّدت ضمن الواقع التونسي الرجراج المتحوّل من دكتاتورية القهر إلى الحريّة الناشئة. نفس هذا الواقع الأليم هو الذي كان محددا لعلاقات الإنسان الاجتماعية المنحصرة في حدود صلة الرحم، لتكون أيّ علاقة خارج أُطرها جريمة وخاصة إذا ما تعلقت بعائلات المساجين فإن التهمة الجاهزة هي مساعدة عائلة متمرّد سياسي خارج عن الطوق السياسي بما يُكسبها حقّ الوجود والإصرار على الخطيئة في عرف سدنة القهر .

من “الميتا” نص إلى كتابة المحنة في الرواية السجنية

لا يسع قارئ الكتاب الفكاك من قبضة مؤلفه وهو يستدرجه إلى مَواطن ثقوب الذاكرة المأزومة لمساجين أثثوا بعذاباتهم مشهدية دراميّة متشابهة حدّ التطابق، لجغرافيا عربيّة متناثرة. فبينما يتأرجح السرد في الزمن صعودا ونزولا، ينُطّ الكاتب بقارئه بين سجن وسجن أو بين مخفر وآخر، حتى لكأن الأقطار العربية أضحت زنازين مرتحلة في الزمان والمكان. وما الصحراء الفاصلة بين مدنها سوى فسحة السجن المُسيّجة (الآريا area)، التي تفصل بين زنزانة وأخرى…

عذابات حفرت في القلوب الملتاعة أخاديد وبصمت على الأبدان جراحات بحجم الأوطان السليبة، إلاّ من سجّانيها وزنازينها التي لا تحصى. ولذلك بدت مساحات السرد المتقطعة التي وثقها الناقد محمد التومي أشبه بما أسمته فاطمة العراقي بـ”الرغبة الصادقة الصارمة للتصدي لهذا البخس والإهمال الذي طال الشهداء والذي سبّب تغييب صفحات من نور كادت تنطفئ لتراكم المحن وتغيّر المهاجر والإحن والتي جعلت من ألوانها شاحبة باهتة !”.

فتعدد الروايات السجنية، التي أفلح محمد التومي في جردها ونقل خلاصاتها إلى قارئ الكتاب الذي بين أيدينا، والتقائها عند عنوان “التعذيب” و”قهر الذات البشرية المخالفة في الرأي” في كل الأقطار العربية، يجعل منها فصولا متواترة ومكررة من روايات عبد الرحمان منيف، “الذي تمتح شخصيته من أكثر من جنسية، وقد انعكس ذلك على ما كتب من روايات ظلّت هلامية المكان وضبابيته هي السمة الغالبة عليها حتى لكأنّ الرجل يكتب عن كل البلاد العربيّة. ولعلّ ذلك يلاقي بعضا من أصداء الذات المتشظية عبر أنحاء متعددة من الوطن المنقسم”…

وينضاف لنجاح معظم الروايات المذكورة في نقل مشهديّة كاملة ثلاثية الأبعاد عن معاناة السجناء العرب، فإنّ المطالع لها يقف على ما أسماها محمد التومي باللغة المنغمسة في عالم الأنين والانكسارات والخيبات المتلاحقة. “ذلك هو عالم السجين السياسي فضّ موتور. تقف اللغة عند تخوم التجربة ولكنها لا توفي الوصف حقّه.”

إن سؤال الرواية سيشهد بدوره تحوّلا مهمّا تتطلب الإجابة عنه تبدّلا في المفاهيم وقلبا للنواميس الأدبية التقليدية باعتبار أنّ مناخات سياسية جديدة خلقتها الثورة بما تكشفه من واقع خانق عنيف عملت الرواية السجنية على تعريته وكشفه وهو ما لم يكن متاحا قبلها،

ولا يفوت القارئ لكتاب “أدب السجون في تونس بعد الثورة: بين محنة الكتابة وكتابة المحنة” الوقوف على اتساق شخصية “شرف” في رواية الكاتب اليساري المصري صنع الله إبراهيم ومعاناتها في سجون عبد الناصر وأنور السادات، مع شخصيّة ذلك الطبيب النحيل القادم من باريس إثر مهمّة علميّة في رواية “القوقعة” لمصطفى خليفة الذي عرّى بطش النظام الأسدي في سوريا من خلال الاعتناء بأدق تفاصيل “الحياة” اليومية في سجن تدمر، أحد أكبر السجون السوريّة.

وهي نفسها المعاناة التي تحاكيها الروايات التونسية: “في القلب جمرة” لحميد عبايدية و”انتماء” للطفي السنوسي و”سنوات الجمر” لعالم الرياضيات المنصف بن سالم و”طريق الظلام” و”برج الرومي” لسمير ساسي و”حدائق الفجر” لعلي دب و”الدكتاتور” لعبد الحفيظ خميري و”صباط الظلام” لمحمد التومي و”مناضل رغم أنفك” لعبد الجبار المدوري و”كريستال” لجلبار نقاش و”الحبس كذاب والحي يروح” لفتحي بالحاج يحيى و”الشتات” لخديجة التومي و”الشهداء يكتبون الثورة” لعبد الحميد الجلاصي و”درب العدلاني” لعادل النهدي.

نجحت الرواية السجنية التونسية الحديثة في نقل عذابات السجون فترتي حكم بورقيبة وبن علي، كما نجحت رواية “الزنزانة رقم 10” لصاحبها الضابط المغربي السابق أحمد المرزوقي، والذي قضى ثمان عشرة سنة في سراديب “تزممارت” المظلمة “التي لا يسمع فيها صوت آدمي ولا يزوره أحد من ذويه بل ولا يكلّم أحدا من السجناء الذين ضمّهم القدر وتطاول عليهم ليل السجن ووعثاء المهانة ودروب القهر المستطير”. وعلى القدر نفسه نقلت رواية “طريقي إلى السجن” لمحمد الجاسم عذابات سجين سياسي في الكويت، وروت “مقاومة” و”أحلم بزنزانة من كرز” لسهى بشارة عذابات السجون اللبنانية وحكت رواية “قصّتي” لسمير القنطار واقع الأسرى الفلسطينين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني.

نفس العذابات تحاكيها روايتا “الكراديب” لتركي الحمد و”الغرفة عدد 7″ لمطلق العتيبي، اللتين نقلتا “هالات التعذيب الوحشي في السعوديّة وتعلنان عن واقع مخفي وراء الجلابيب والسّبح يُطلّ برأسه كلّما أحسّ الحاكم أنّه مهدد في وجوده”. و”مذكرات سجينة” لفاطمة العراقي. ورواية “في ضيافة كتائب القذافي” لمراسل الجزيرة أحمد فال و”مذكرات سجين ليبي” لعبد القادر الفيتوري اللتان تسجّلان عنف تعامل اللجان الثورية مع مخالفيهم في الرأي وخاصة في معتقل “أبو سليم” . ومن الجزائر “1994: حرب لم تضع أوزارها” لعدلان مدّي و”مجنونة الجزائر لأحمد حنيفي” التي سجلت محنة “العشرية السوداء”.

الرواية السجنية بين تحدّي التشكيل الأجناسي والقضايا المجتمعية

يرى المؤلف محمد التومي أنّ الرواية السجنية وهي “تعتني بأشراط السرد ووضعية الراوي في القصّ تحاول ألاّ تضيّع المهمّة التي أوكلت إليها وهي “تعقّب أثر أحداث تالدة بوضعيات لغوية طارفة”، إذ لم يحض موضوع الروايات السجنية عند التونسيين من المناضلين السياسيين بدراسات جادة تولي ما كتبوا بعد الثورة أو قبلها اهتماما، ولذلك فإن الولوج إليها يظل معتما ومحاطا بهالة سوداء.

ويضيف التومي بالقول: إن الحديث عن مقومات هذا الجنس من الكتابة مقيّد بجملة من المسلّمات التي تقرّ بطابعها الانفتاحي وقدرتها على تأثيث فضائها بأنواع تعبيرية متعددة المظاهر التلفظية وتشخيصاتها الأجناسية. و”لعل الواضح أن تلك التشخيصات تستفيد من أفق التنويع الأجناسي وتأسيس أشكال كتابية تحاور الواقع وقضاياه المجتمعية دون الوعي بتعقيدات المسألة نظريا إذ الغالب على هؤلاء المؤلفين، افتقارهم إلى الخلفية النظرية للكتابة الإبداعية باستثناء بعض الأسماء التي تميزت نتيجة وعيها بالتشكيل الأجناسي داخل الأطر السردية وإحساسها بالقضايا المجتمعية وبالتجربة النضالية التي خاضها السجين السياسي مع رفقاء الدرب الإيديولوجي وما نتج عنها في ظل حكم بوليسي من سوق إلى السجون يجوبونها شمالا وجنوبا من حربوب إلى برج الرومي في دوامة للمصير مرعبة تفاصيلها”.

وينتهي المؤلف إلى القول بأنّ الرواية بما هي جنس أدبي فقد انتهت إلى أن تكون الوعاء الأنسب لعالم اليوم بما يحوي من تعقيدات. ولعلها “الشكل العالمي المعمم للثقافة”. وهي بذلك “أداة تحقيق للوعي ورصد لوضع المجتمعات من خلال تمثّل الشخوص للمهمة التي تناط بعهدتها. ولعل اهتمام الرواية بتفاصيل التفاصيل للأحداث والعلاقات، هو ما جعلها إحدى أهمّ المداخل الضرورية لفهم التحوّلات الاجتماعية والتعامل مع المتغيرات السياسية التي واجهها المبدع التونسي الملتزم بقضايا وطنه إبان الثورة التونسية الكبرى التي أسقطت الدكتاتورية وعرّت وجهها القبيح متمثلا في أعوانها من سدنة المعبد الإيديولوجي والكهنوت السياسي”.

لأجل ذلك فإن سؤال الرواية سيشهد بدوره تحوّلا مهمّا تتطلب الإجابة عنه تبدّلا في المفاهيم وقلبا للنواميس الأدبية التقليدية باعتبار أنّ مناخات سياسية جديدة خلقتها الثورة بما تكشفه من واقع خانق عنيف عملت الرواية السجنية على تعريته وكشفه وهو ما لم يكن متاحا قبلها، كما يضيف الدكتور محمد التومي.

عربي21

رواية يا صاحبي السجن هي رواية للكاتب أيمن العتوم. وهو واحد من أشهر الشعراء والكتاب الروائيين الأردنيين، وواحد من أشهر الكتاب الشباب في القرن الواحد والعشرين. وللعتوم دواوين شعرية كثيرة، وكذلك له العديد من الروايات. وقد آثر العتوم في رواياته أن يتحدث عن أدب السجون. وفي هذا المقال سنقدم نبذة عن رواية يا صاحبي السجن ونستعرض جزءًا من حياة الكاتب أيمن العتوم.

أكتوبر 26, 2021 مذكرات, مكتبة 0

وبعد؛ فإن المسيرة الجهادية لكل مجاهد لا بد أن تمر بمراحل كثيرة ومن أهم تلك المراح التي غالبا لا ينجوا منها مجاهد في هذا الزمان: الأسر، وما أدراكم ما الأسر، ذلكم ملتقى الأحبة، ومعدن النفوس، ومدرسة يوسف عليه السلام، وخلوة الصالحين، وأُنس الموحدين، وموطن المجاهدين، والذين هم بالحق صادعين..

ومن أهم فوائده أن النفس فيه تكثر معرفتها بالواقع فتصحح أخطاءها، وتعالج ثغراتها، وتعرف خطاها من صوابها، وتزاد بصيرة بمنهج ربها، ودين وشرعة نبيها عليه السلام، والعاقل كل العقل والمبصر كل البصيرة هو من يكون له في مرحلة سجنه ما يعرف بـ: “صيد الخاطر” أو”كناشة الفوائد” أو “فرائد الفوائد” أو”الفوائد” أو”قيد الفكرة”.. الخ ذلك..

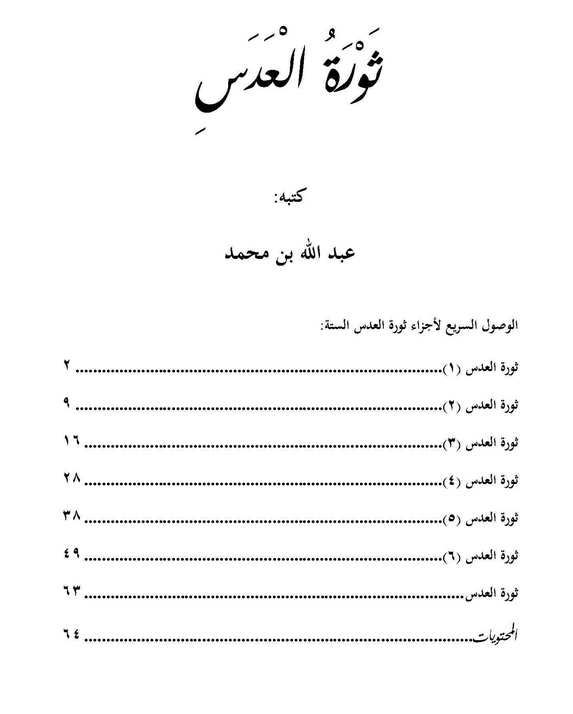

وقد كان من أبرز الإخوة الفضلاء والكُتَّاب الكبار الذين صادوا خواطرهم في سجنهم، وحرروا قيدهم في معتقلهم، وأطلقوا العنان لفكرهم حال أسرهم؛ الأخ المفضال والكاتب الكبير: عبد الله بن محمد، صاحب النظريات العسكرية والتحريضات الجهادية المبرزة، فلله دره وعلى الله أجره..

وقد كان الأخ “عبد الله بن محمد” جزاه الله خيرا ممن قد كتبوا أفكارهم وقيدوا خواطرهم في سجنهم، فتمثل قول الشاعر:

الْــعِـــلْــمُ صَـيْـدٌ وَالَـكِـتَــابَةُ قَيْدُهُ *** قَيِّدْ صَيْدَكِ بِالْحِبَالِ الْوَاثِقَةِ

فَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيْدَ غَزَالَـةً *** وَتَـتْـرُكْـهَا بَيْنَ الْخَلَائِقِ طَالِقَةً

فكتب قبل قرابة السنتين النوادر من الفوائد والشوارد من الخواطر، في سلسلة من مقالات نافعة جامعة، عنونها بـ: “ثورة العدس!” وجاءت في ست حلقات، ولما خفت اندثارها من الشبكة العكبوتية (وهي الآن لا توجد إلا في موقع واحد فحسب!) وذكرني بها أحد الأحبة (وهو الأخ المفضال: أسامة حكيم) أحببت تنسيقها من جديد في ملف واحد ونشره إليكم..

وقد اقتصر عملي في هذا الموضوع باختصار على التالي:

1- تصحيح جميع هذه السلسلة من أي خطأ إملائي -كما أحسب- حيث تم مراجعة هذه المقالات حرفا حرفا بحمد الله، وإصلاح الأخطاء في علامات الترقيم وهي كثيرة كثيرة كما أشار إلى ذلك الكاتب نفسه حيث قال في مقدمة ثورته المباركة: (وأعتذر منذ البداية عن الأخطاء اللغوية والنحوية التي لو عرضت على “سيبويه” لمات من الحسرة على ما آلت إليه اللغة العربية ولكن كما قيل في المثل البدوي: “الجود من الموجود”..)

2- قمت بعمل فهرسين لهذه السلسلة المباركة، أحدهما في الصفحة الأوى وضمت العانوين الرئيسية فحسب، أما الفِهرس الآخر فهو الذي في آخرها وضم جميع عناوينها وفوائدها، فكان فيه جميع العناوين الفرعية التي ضمنها المؤلف صيوده المباركة..

3- تصحيح جميع الآيات القرآنية الواردة في المقالات وضبطها ضبطا كاملا بالشكل من خلال البرامج المختصة بذلك، وفي هذا إجلال للقرآن واجب علينا فعله..

4- تحويل الكتاب بعد تنسيقه إلى صيغة PDF حتى يكون أسهل في الطباعة والقراءة لمن أحب ذلك، وسيتم نشره كذلك بصيغة الورد

وأما ما هو موضوع هذه الفوائد والخواطر؟ فلن تجد توصيفا لها خيرا من توصيف صاحبها وكاتبها؛ حيث قال في مقدمتها كلاما أحببت أن أسوق أهمه لا كله ليتضح المقصود من ثورته، قال:

(وأما “الأسر” فهو بيت القصيد في موضوعنا هذا لأنه يشكل مرحلة لها أبعاد خطيرة على الجيل الحالي من المجاهدين فالأخوة على نقيضين عند خروجهم من الأسر إما أن يشتد عوده وينضج فكره ويزيد ثباته أو الأخرى “مواطن صالح حسب المعايير الدولية”

من هنا جاءت فكرة كتابة أو توثيق معاني متعددة على شكل خواطر تدور حول “الحياة في الأسر” بكل ما تحمله من حلاوة ومرارة وقد اعتمدت على طريقة ابن الجوزي في كتابه الجميل “صيد الخاطر” فمكثت مده لا يخطر ببالي شيء حول الموضوع إلا قيدته، وعن هذه الطريقة يقول صاحب مقدمة كتاب صيد الخاطر “شأن الخواطر ألا ترتبط بموضوع معين ولا بترتيب معين وأن تأتي متفرقة حسبما يتسق في الخاطر… ومن أهم دلالات الخواطر أنها تعطي صوره صادقه وصحيحة للعصر والزمان والأحداث التي عاشها المصنف” إذا سأمضي على بركة الله ضاحكا وباكيا وساخرا في آن واحد بلا قيود سوى القيود التي في يدي!!!)

وأما لماذا سمى الكاتب الموفق -بإذن الله- هذه المقالات والأفكار ب: “ثورة العدس” فقد أشار إلى ذلك في آخر رسالته حيث قال حفظه الله وثبته: (سُئِل عبدالله بن المبارك عن حديث “عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب ويغزر الدمعة وقد قدس على لسان سبعين نبيا” فقال: ولا لسان نبي واحد وإنه مؤذ منفخ، قرين البصل في القرآن!

إذا لماذا كل هذه الضجة حول “العدس”؟

السجن هو المطبخ المركزي لإعداد الأفراد المكونين للقوات المسلحة التي ستكون مهمتها الأولى إعادة الخلافة الإسلامية إلى الوجود بإذن الله تعالى، والتي قد تكون بقيادة “محمد بن عبدالله المهدي”

أما “العدس” فلأنه ببساطة الأكلة الرئيسية والمتعارف عليها في أكثر السجون تقريبا، فنحن نأكل العدس ونخطط للثورة! إذا فهي ثورة العدس!!.) ا.ه.

والحقيقة التي خلصت إليها اما حاولت اقتناص أهم الفوائد أن هذا صعب للغاية أن كا مافيها مهم وأهم من المهم، فمحتويات هذه الثورة تستحق القراءة كلها من الألف إلى الياء

أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد

أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد