منبر الزنزانة (3)

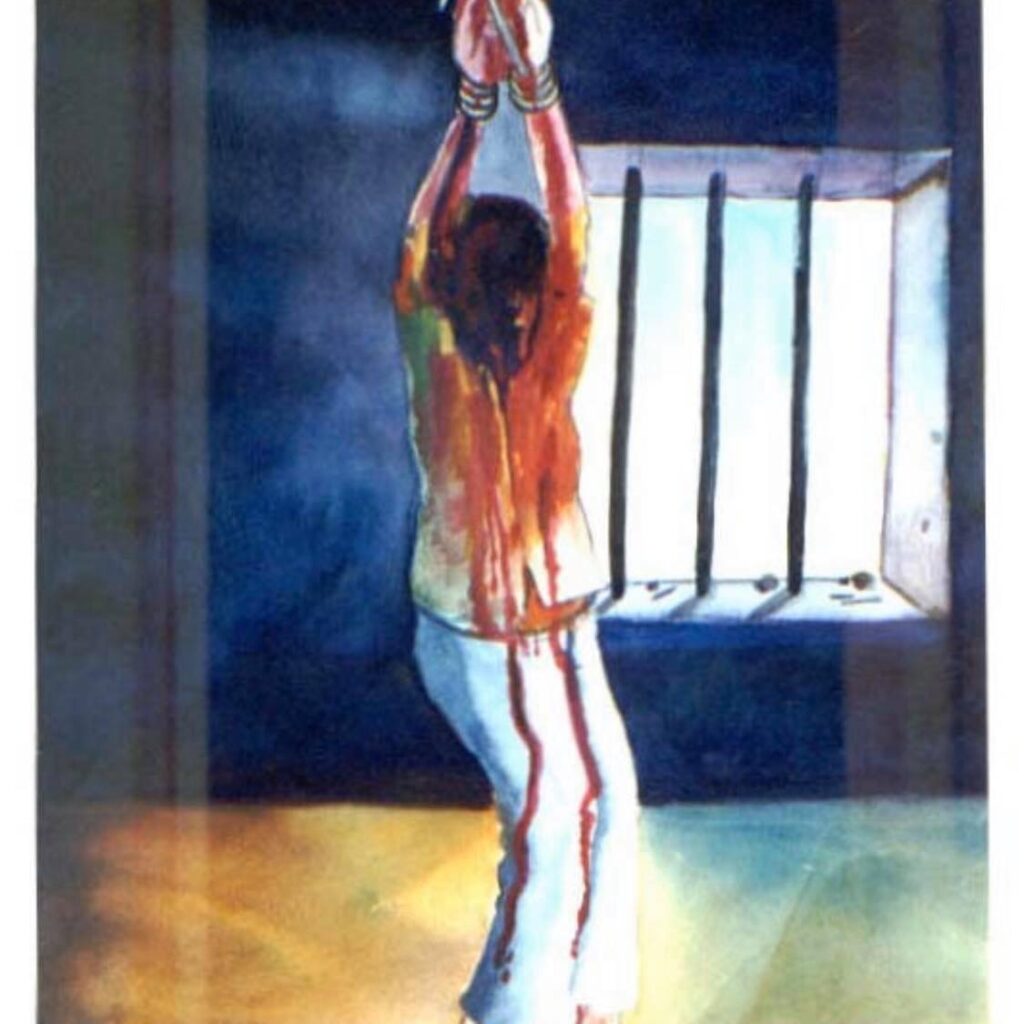

إن الحياة وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام، ومن متاع وحرمان… ليست هي القيمة الكبرى في الميزان… وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة، والنصر ليس مقصورا على الغلبة الظاهرة، فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة.

إن القيمة الكبرى في ميزان الله هي قيمة العقيدة، وإن السلعة الرائجة في سوق الله هي سلعة الإيمان، وإن النصر في أرفع صوره هو انتصار الروح على المادة، وانتصار العقيدة على الألم، وانتصار الإيمان على الفتنة… وفي هذا الحادث انتصرت أرواح المؤمنين على الخوف والألم، وانتصرت على جواذب الأرض والحياة، وانتصرت على الفتنة انتصارا يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصار… وهذا هو الانتصار…

إن الناس جميعا يموتون، وتختلف الأسباب، ولكن الناس جميعا لا ينتصرون هذا الانتصار، ولا يرتفعون هذا الارتفاع، ولا يتحررون هذا التحرر، ولا ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق… انما هو اختيار الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في الموت، وتنفرد دون الناس في المجد، المجد في الملأ الأعلى، وفي دنيا الناس أيضا، أذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الأجيال بعد الأجيال!

لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم، ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم؟ وكم كانت البشرية كلها تخسر؟ كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير، معنى زهادة الحياة بلا عقيدة، وبشاعتها بلا حرية، وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد؟

إنه معنى كريم جدا، ومعنى كبير جدا، هذا الذي ربحوه وهم بعد في الأرض، ربحوه وهم يجدون مس النار، فتحرق أجسادهم الفانية، وينتصر هذا المعنى الكريم الذي تزكيه النار!

ثم إن مجال المعركة ليس هو الأرض وحدها، وليس هو الحياة الدنيا وحدها، وشهود المعركة ليسوا هم الناس في جيل من الأجيال، أن الملأ الأعلى يشارك في أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليها، ويزنها بميزان غير ميزان الأرض في جيل من أجيالها، وغير ميزان الأرض في أجيالها جميعا، والملأ الأعلى يضم من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من الناس… وما من شك أن ثناء الملأ الأعلى وتكريمه أكبر وأرجح في أي ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم على الإطلاق!

وبعد ذلك كله هناك الآخرة، وهي المجال الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض، ولا ينفصل عنه، لا في الحقيقة الواقعة، ولا في حس المؤمن بهذه الحقيقة.

فالمعركة إذن لم تنته، وخاتمتها الحقيقية لم تجيء بعد، والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على الأرض حكم غير صحيح، لأنه حكم على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد.

* * *

النظرة الأولى هي النظرة القصيرة المدى الضيقة المجال التي تعن للإنسان العجول، والنظرة الثانية الشاملة البعيدة المدى هي التي يروض القرآن المؤمنين عليها، لأنها تمثل الحقيقة التي يقوم عليها التصور الإيماني الصحيح.

ومن ثم وعد الله للمؤمنين جزاء على الإيمان والطاعة، والصبر على الابتلاء، والانتصار على فتن الحياة… هو طمأنينة القلب: {الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب} [الرعد: 28].

وهو الرضوان والود من الرحمن: {إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا} [مريم: 96].

وهو الذكر في الملأ الأعلى:

منبر الزنزانة (4)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد” [أخرجه الترمذي].

وقال صلى الله عليه وسلم: “يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، فإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذرعا اقتربت منه باعا، وإن أتاني مشيا يمشي أتيته هرولة” [أخرجه الشيخان].

وهو اشتغال الملأ الأعلى بأمر المؤمنين في الأرض: {الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم} [غافر: 7].

وهو الحياة عند الله للشهداء: {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين} [آل عمران: 169 – 171].

كما كان وعده المتكرر بأخذ المكذبين والطغاة والمجرمين في الآخرة والإملاء لهم في الأرض والإمهال إلى حين… وإن كان أحيانا قد أخذ بعضهم في الدنيا… ولكن التركيز كله على الآخرة في الجزء الأخير: {لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد} [آل عمران: 196 – 197].

{ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء} [إبراهيم: 42 – 43].

{فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون} [المعارج: 42 – 44].

وهكذا اتصلت حياة الناس بحياة الملأ الأعلى، واتصلت الدنيا بالآخرة، ولم تعد الأرض وحدها هي مجال المعركة بين الخير والشر، والحق والباطل، والإيمان والطغيان، ولم تعد الحياة الدنيا هي خاتمة المطاف، ولا موعد الفصل في هذا الصراع… كما أن الحياة وكل ما يتعلق بها من لذائد وآلام ومتاع وحرمان، لم تعد هي القيمة العليا في الميزان.

انفسح المجال في المكان، وانفسح المجال في الزمان، وانفسح المجال في القيم والموازين، واتسعت آفاق النفس المؤمنة، وكبرت اهتماماتها، فصغرت الأرض وما عليها، والحياة الدنيا وما يتعلق بها، وكبر المؤمن بمقدار ما رأى وما عرف من الآفاق والحيوات، وكانت قصة أصحاب الأخدود في القمة في إنشاء هذا التصور الإيماني الواسع الشامل الكبير الكريم.

أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد

أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد