الأمير فايز حرفوش

دخل علينا طويلَ القامة، شاحب الوجه، مهدّل الحاجبين، نحيل الجسم، طويل شعر الرأس واللحية على نحوٍ عفوي أو وحشيّ، كأن الحلاق لم يقترب منه منذ سنة، طويل الأظفار، هيئته تذكّر بالرسوم التي يَتخيّل بها الفنانون رجال الكهوف في العصور الأولى!. قسمات وجهه توحي أنه على رأس الأربعين، وضعف بنيته يوحي أنه على رأس الثمانين!.

يتكلم بتلعثم وتردُّد، وهو يتلفت يمنة ويسرة، كأنه يتوجّس من عدوٍّ غادر.

لقبُ الأمير في بداية اسمه، لقبٌ رسمي يتحلى به آل حرفوش اللبنانيون. فهو مواطن من لبنان الشقيق! ووالده –كما ذكر لنا- هو السيد فوزي حرفوش الموظف في مجلس النواب اللبناني آنذاك.

كنا في الحلبوني في خريف 1974، يوم دخل علينا الرجل. وقد حاولنا تطمينه، وإدخال الأمن إلى نفسه. ورويداً رويداً بدأ الرجل يستأنس ويندمج فيمن حوله، ويستعيد نضارة الوجه، والحيوية والروح الاجتماعية والمرح، وبدأت تظهر مواهبه. فهو يملك مهارات يدوية فائقة. وعلى سبيل المثال كان يصنع من لبّ الصمّون عجينة، ويلوّن نصفها برماد الورق المحروق، ويصنع مجموعتي أحجار شطرنج على نحوٍ متقن… يكمل ذلك كله في أقل من نصف ساعة!. كما يصنع من بعض فضلات غرفة السجن، من علب الورق المقوّى، ومن أغلفة علب السجائر.. مجسّم طائرة من الطراز الذي نريد: فانتوم أو ميغ 17 أو ميغ21 .

ويتقن صناعة الأحبار السريّة، ويحفظ عدداً كبيراً من قصص السجون والجواسيس..

وصحيحٌ أننا لم نعرف السبب الحقيقي لاعتقاله، لكنّ أجهزة المخابرات السورية عوّدتنا على وجود طيفٍ واسعٍ لديها من الأسباب الموجبة للاعتقال، وإذا كانت هناك أسباب وجيهة في أحيان قليلة، فإن وراء الاعتقالات في معظم الحالات سببين كبيرين:

الأول الإساءة لوجه سورية أمام العالم، فكم من سائحٍ بريطاني أو إسباني أو أسترالي أو ألماني… دخل البلاد بشكلٍ نظامي، ثم تحرَّشت به إحدى دوريات المخابرات في بعض شوارع دمشق، فاعتقلته احترازياً، وأطلعته على فنون التعذيب في فروع المخابرات، وأكرمته بالضيافة أياماً أو أسابيع على الطريقة البعثية، ثم أطلقت سراحه ليكون مندوباً إعلامياً يقوم بالدعاية المشرّفة لدولة المؤسسات (الأمنيّة)!.

الثاني: تحقير الإنسان الذي كرّمه الله تعالى، وهذا لا يقتصر على الإنسان السوري، بل يشمل دول الجوار، والدول القريبة والبعيدة في القارّات الخمس!.

بعد هذا لا يهمّ أن تكون التهمة الموجّهة للسيد حرفوش هي تهمة العمالة لإسرائيل، أو تهمة النيل من بطل الصمود والتصدي، أو تهمة الاعتراض على النفوذ السرّي لأجهزة الأمن السورية في لبنان (كان هذا قبل دخول القوات السورية العلني عام 1976). فأجهزة الأمن جاهزة لاصطناع التهم وإلصاقها بمن تريد، وقد أحرزت تقدماً في صنع التهمة المناسبة للرجل المناسب!.

بعد هذا أقول: أيّاً كانت التهمة الموجّهة، ومهما كانت درجة ثبوتها، فلن نجد مسّوغاً لما لقيه السيد حرفوش والظروف التي صاحبت ذلك:

1- فقد تم خطفه من الشارع في بيروت، واقتياده إلى سجنٍ سرّي للمخابرات السورية داخل لبنان، وإبقاؤه هناك نحو سنتين. وفي هذا ممارسة لأسلوب العصابات الإجرامية (التي تخطف من دون سند قانوني)، وفيه تجاوز لسيادة الدولة اللبنانية، إذ يحدث هذا على يد أجهزة غير لبنانية، ووجود سجون سرّية على أرضها تابعة لدولة أخرى (بعلمها، أو بغير علمها!).

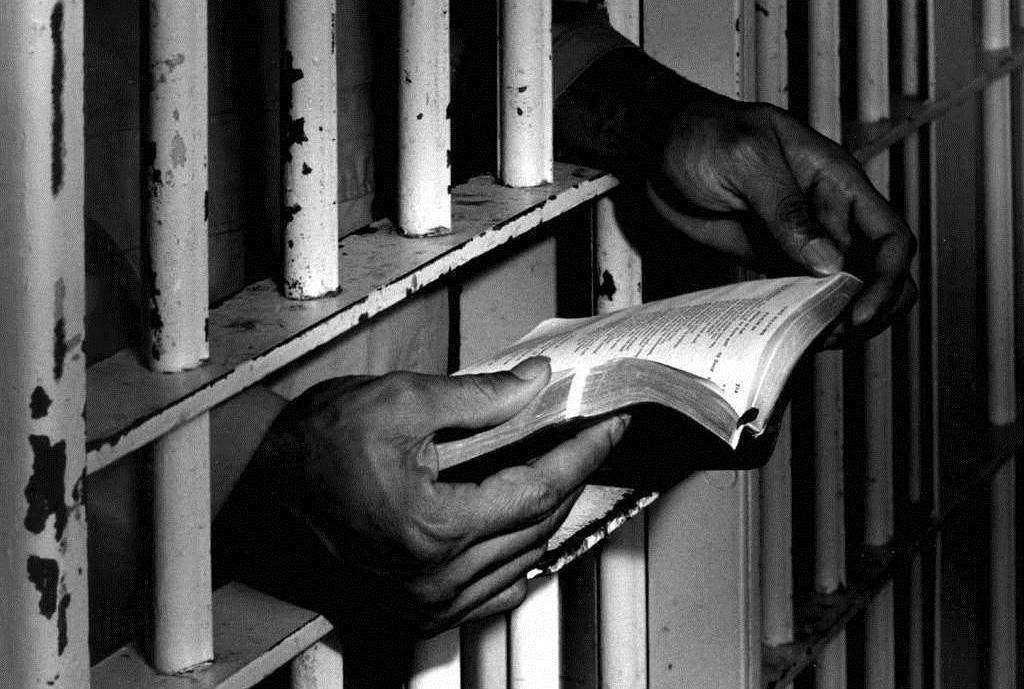

2- وقد كان السجن في غاية الوحشية، بعيداً عن كل المعايير الإنسانية. ذكر لنا السيد حرفوش أن السجن في قبو عميق، ينزل إليه بنحو خمسين درجة، فلا يمكن تسرُّب أشعة الشمس إليه، ولا وصول الهواء النظيف. ويؤكد كلامَه هذا، الشحوبُ على وجهه، والنُحول في جسمه، والضعف الشديد في بنيته، يوم أن جاءنا.

3- وكانت معاملته كذلك في غاية السوء، يدل على ذلك هيئته المزرية (يوم انتقاله من ذلك السجن إلى الحلبوني في دمشق) وشعوره بالوحشة والخوف… فعلى الرغم من سوء المعاملة التي كنا نقاسيها في الحلبوني، شعرنا أننا في سجن (خمس نجوم) بالقياس إلى ما كان عليه هذا الرجل. ولا يزيد على سجنه سوءاً إلا ما لقيه المعتقلون في سورية في سجن تدمر بدءاً من عام 1980 فما بعد.

لقد استطاع الحزب القائد، وأجهزة أمنه المتطورة أن تختلق كل حين من أساليب القمع والسحل وتحطيم الشخصية… ما يستصغر المرء معه كل ما سبقها من أساليب!.

السجين سعيد (ك)

كان من السجناء الذين عاشوا معنا، أو عشنا معهم، في قبو الحلبوني. شاب دمشقي اسمه سعيد (ك).

إنه شاب مرح اجتماعي حلو الحديث.. طويل القامة، أبيض البشرة.

استفدنا منه في التعرف على طرائق أجهزة المخابرات!

من ذلك أن الذين تستعين بهم تلك الأجهزة على ثلاثة أصناف:

صنف موظف في تلك الأجهزة. وهذا الصنف منه مَن يحمل رتبة عسكرية، ويكون في أصله ضابطاً في الجيش أو صف ضابط، ومنه المدني، ويعمل في الغالب في مهنة محقق أو كاتب!.

وصنف عميل للمخابرات، يكون الواحد من هؤلاء صاحب بقالة أو مقهى، أو عاملاً في فندق، أو طالباً في الجامعة… ويرتبط مع أحد العناصر من الصنف الأول، ويتلقى منه التكليفات، ويتقاضى منه أجراً على “الإخباريات”، وقد يقِّدم إخباريات كاذبة، إما انتقاماً ممن يختلف معه في شأن من شؤون الحياة، أو ممن ينافسه في مهنته، وإما طلباً للاسترزاق فحسب!… وقد تعتقله أجهزة الأمن التي يعمل معها، لأنه ورّطها نتيجة تقاريره الكاذبة، ثم تفرج عنه بعد أن تكون أدّبته!.

وهذان الصنفان معروفان لدى معظم الناس، بمعنى أنَّ وجود هذين الصنفين معروف، لكن الصنف الثالث هو الذي لا يعرفه معظم الناس:

الصنف الثالث: وهو مجموعة أفراد يتعاقد أحدهم مع فرعٍ من فروع المخابرات مدة سنة أو اثنتين، ويكلَّف خلال هذه المدة بمهمات في مدينته أو قريته أو في مكانٍ آخر… أو خارج القطر. فإذا انقضت مدة العقد، فإما أن تجدد لمدة أخرى برضا الفريقين، وإما ألا تُجدد، وقد يجري التعاقد بين الفرد نفسه وبين فرعٍ أمنيٍّ أخر.

ولقد كان سعيد (ك) من هذا الصنف، كما ذكر لنا، فعمل مدةً مع الشعبة السياسية، ومرةً أخرى مع مخابرات القوى الجوية… ولعله كذلك عمل مع أجهزة أمن أخرى.

وكان يبدو من شخصيته أنَّ التعليم الذي تلقّاه متواضع جداً، فهو في الغالب لا يحمل شهادة الدراسة الثانوية، ولا أدري إذا كان قد اجتاز المرحلة الإعدادية. لكن ثقافته الاجتماعية جيدة، وعنده كذلك ثقافة دينية مقبولة، فهو من أبناء هذا الشعب: ينشأ في صغره في بيئةٍ متدينة، قد تكون واعية متعلمة، أو ساذجة قليلة العلم والتعليم! وفي مرحلة الشباب يتصيده بعض الفاسدين، لا سيما إذا أخفق في دراسته وترك المدرسة، ويجرّونه إما إلى لعب القمار وشرب الخمر… وإما إلى العمل في المؤسسات الحزبية أو الأمنية. ومثل هؤلاء يتردد في سلوكهم أثر التربية الدينية التي نشؤوا عليها في صغرهم، وآثار الفساد الذي لحقهم في سن المراهقة فما بعدها. وكان سعيد (ك) من هؤلاء.

وقد حدثنا عن بعض مشاهداته لألوان التعذيب في سجن الآمرية الجوية. ففضلاً عن الأنواع المعروفة من الضرب بالكابلات وبالخيزرانة والتعذيب بالكهرباء، هناك التعذيب بالضوء الباهر!! كيف؟.

قال: يُلقى السجين على ظهره في وسط غرفة التعذيب الكبيرة، وتربط يده اليمنى من الرسغ بسلسلة معدنية إلى حلقة في أرض الغرفة، في الزاوية الأقرب إلى هذه اليد، وتربط اليد اليسرى كذلك بسلسلة إلى الزاوية القريبة منها، وتربط كذلك كل من القدمين إلى الزاويتين المقابلتين، وبذلك يصبح الجسد ملتصقاً بالأرض، والأطراف الأربعة مشدودة إلى الزوايا الأربع!. وهذا بذاته تعذيب، ولكن التعذيب المقصود هو فوق ما ذكر، إذ تفتح عيناه ويوضع بين كل جفنين عود ثقاب حتى تبقى العينان مفتوحتين لا يمكن إغلاقهما، ويطلب من السجين أن “يعترف”! فإذا لم يعترف بما يرضي المحقق، أشعل المحقق ضوءاً باهراً (بروجكتور) وقال للسجين: ستبقى هكذا إلى الغد!. وغادر الغرفة!.

يقول سعيد (ك): مهما كانت قدرة السجين على التحمل فإنه بعد دقيقتين، في أعلى تقدير، يبدأ بالصراخ والاستغاثة. ويكون المحقق واقفاً في غرفة مجاورة يسمع الصراخ، فهو يعلم أن السجين لن يتحمل هذا الضوء الباهر، وسيصرخ. وعندئذ يأتي إليه ويقول: اعترفْ!. فيقول السجين: أرجوك أطفئ الضوء، وأعترفُ لك بما تريد!، فيصرُّ المحقق على أن يتم الاعتراف قبل إطفاء الضوء!.

كما حدثنا أن السلطات الأمنية قلقت من اتساع شعبية الشيخ حسن حبنكة (رحمه الله)، وازدياد عدد تلامذته، ونشوء حلقات العلم المختلفة في جماعته، فأرادت أن تحوك مؤامرة تورّط فيها بعض هؤلاء التلامذة بعملٍ (غير قانوني)، وتتخذ الذريعة لضرب جماعة الشيخ. وكانت المؤامرة أن كلفتْ بعض العناصر، ومنهم سعيد (ك) فبدؤوا يحضُرون دروس الشيخ ويُبدون تجاوباً كبيراً، ويتظاهرون بالتدين، ويشاركون في حلقات العلم… ثم راحوا يَدْعون إلى إيجاد تنظيم سرّي يحرّض على معارضة الدولة… ولقيتْ دعوتهم قبولاً لدى بعض تلامذة الشيخ. وبعد أسابيع على سير المؤامرة قامت عناصر المخابرات بمداهمة بعض هذه المجموعات، واعتقلت أفرادها، ومارست عليهم التعذيب للتعرف على أفرادٍ آخرين، ولاكتشاف حقيقة توجهاتهم…

وكان سعيد نفسه بين المعتقلين، وتلقى تعذيباً كالآخرين. وربما لم يتم إعلام عناصر الفرع الذي يتم فيه التحقيق، بحقيقة وضع سعيد، وذلك حتى يأخذ التحقيق مجراه.

وبعد مضي الأيام الأولى للاعتقال، وإقفال التحقيق، تم فرز المعتقلين، حسب درجة خطورة كل منهم، وجاءت التوصية أن يصنّف سعيد في المجموعة ذات التهمة الخفيفة، التي سيتم الإفراج عن أصحابها. وبذلك أفرج عنه، ودفعت له الشعبة السياسية تعويضاً مالياً مجزياً، لقاء التعذيب والسجن اللذين تعرض لهما.

ما أخبث إبليس وجنوده!.

نقولا حنّا

الناس يعرفون هذا الاسم على أنَّ صاحبه مذيع في إذاعة صوت أمريكا. ولا شك أنَّ أهله وأصدقاءه يعرفون عنه جوانب أخرى، لا يطّلع عليها المستمع له من الإذاعة.

وقد كان لي مع الأستاذ نقولا معرفة في سجن الحلبوني، ذلك الصرح الذي يمثّل “الكَرَم البعثي، والسماحة الأسدية”!!.

الأستاذ نقولا فلسطيني الأصل، أقام في سورية، وانتسب إلى حزب البعث، و”ترقّى” فيه إلى أن أصبح رئيس فرع الحزب في الحسكة.

وعندما قام حافظ أسد بانقلابه الذي أطاح برفاق دربه، نشأت معارضةٌ له في صفوف الحزب، وكان من الذين وقفوا معارضين: الأستاذ نقولا حنّا. ولكن ما هي إلا أيام قلائل حتى استتبّ الأمر لحافظ أسد، وإذا معظم المعارضين له في الحزب يتراجعون عن معارضتهم. إنهم مبدئيون! ومبدؤهم هو المحافظة على المواقع والمكاسب والامتيازات! وما دام هذا المبدأ يتحقق بالوقوف إلى جانب المتسلّط فليكن، فأصحاب المبادئ يدورون مع مبادئهم حيث دارت.

لكن اللئيم لم يغفر لهؤلاء أنهم عارضُوا حركته “التصحيحية” بضعة أيام. فبدأ يترصَّدُهم، ويستفيد من كُتّاب التقارير، ثم يتصيَّدهم، ويودِعهم في سجونه. وكان الأستاذ نقولا من نزلاء الحلبوني العتيد.

شخصية الأستاذ نقولا غنيّة بالصفات التي تميِّزُه.

لقد كان يحفظ القرآن الكريم غيباً، ويعمل دائماً على مراجعة محفوظاته وتثبيتها!. ويقول: إنه في صغره تربّى في بعض الكتاتيب التي يعلِّم فيها الشيوخُ تلامذتهم تلاوة القرآن. ولعلَّ والده قد أدخله هذه الكتاتيب، لتعاطفه مع الإسلام، أو لثقته بأنَّ جوَّ هذه الكتاتيب هو الذي يضمن للطفل النظافة الأخلاقية، أو لعلمه بأنَّ القرآن –في أقلِّ الاعتبارات- هو كتاب العربية الأول.

وقد بقي الأستاذ نقولا –كما ذكرنا- على صلة ودِّية عميقة بكتاب الله تعالى، وكان إلى جانب ذلك يحتفظ بنسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم ليقرأ فيها كذلك.

وهو –بالمناسبة- يحمل شهادة بكالوريوس في الأدب العربي، وشهادة بكالوريوس أخرى في اللغة الإنكليزية.

وثقافته العامة واسعة، واهتماماته متعددة، ومواهبه كذلك فائقة.

وحديثه عذب، فإذا كان في مجلس فهو الذي يتصدّر الحديث في ذلك المجلس، والآخرون يستمعون إليه أكثر مما يتدخلون، ويكون معظم تدخلهم باتجاه أن يستزيدوه.

وهو شاعر مُجيد، ولقصائده أثر كبير في حياته!.

ففي مطلع أيام الوحدة بين مصر وسورية، أَعلنت الجمهورية العربية المتحدة الناشئة، عن مسابقة لأجمل قصيدة عن الوحدة، فكانت قصيدة نقولا هي الفائزة الأولى، فاستدعي إلى القاهرة لتسلُّمِ الجائزة، وقابل هناك الرئيس جمال عبد الناصر الذي أُعجب به، ودعاه للإقامة هناك، وأصبح مذيعاً في إذاعة صوت العرب، في زاوية يومية اسمها صوت فلسطين.

وفي أحد الأيام قدّم تعليقاً إذاعياً تهجّم فيه على أحد الزعماء العرب، كما هو شأن إذاعة صوت العرب، فاستدعي إلى المخابرات، حيث قيل له: ماذا جَنَيْتَ على نفسك؟! إنَّ إذاعتنا، وإن كانت تهاجم ذلك الزعيم، وغيره كذلك، دائماً، فقد قرَّرت التوقف عن مهاجمته، لأنَّ زيارة مرتقبة سيقوم بها إلى مصر!.

قال: وما يدريني بذلك؟! ألم يكن عليكم أن تخبروني مسبقاً؟!.

المهم أنهم عزلوه من عمله في الإذاعة، ووضعوه تحت الإقامة الجبرية. وبعد حين توسط له بعض أصحابه عند أنور السادات الذي كان يومئذ رئيساً لمنظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة!.

وتمكَّن السادات من رفع الحظر عن حركته، والسماح له بالسفر. وكان يحتاج إلى ثمن بطاقة طائرة ليسافر إلى سورية، فأمر السادات بصرف ثمن البطاقة من حساب منظمة المؤتمر الإسلامي! فقال له المحاسب: يا سيدي كيف نصرف من حسابنا، ونسجل في دفاترنا عَطاءً له وهو ليس بمسلم؟! قال السادات: اصرفْ، واكتب: صُرِفت “للحجّي نقولا!”.

وتمرُّ الأيام ويصبح نقولا رئيساً لفرع حزب البعث في الحسكة، كما ذكرنا، ويقيم الفرع احتفالاً بمناسبة المولد النبوي، فيختار الشاعر نقولا أن يلقي قصيدة من شعره في هذه المناسبة.

لقد أسمعَنا أبيات هذه القصيدة التي تبلغ نحو سبعين بيتاً.

كانت الأبيات الخمسون الأولى إسلامية صرفة، يمتدح الشاعر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يمتدحه أي شاعر مسلم. فلما وصل إلى هذا الحد من القصيدة توقف قليلاً وقال: هنا يبدأ النفاق. وأكمل الأبيات الأخرى، وإذا هي تماماً كما يقول المنافقون من مشايخ السلطة: “رسول الله عظيم، ودينه عظيم، وأخلاقه عظيمة، وإذا أردتم أن تروا ترجمة عملية لهذه العظمة، وأردتم أن تروها متمثّلة في إنسان، فهذا الإنسان هو حافظ أسد”.

* * *

إن تراجع الأستاذ نقولا عن معارضة “الحركة التصحيحية”، ومسايرته للوضع الجديد لم يشفع له، فقد بقي أسد ينتظر الفرصة المناسبة للانتقام منه فكان أن زجَّه في الحلبوني مدة سنتين. وكان من نصيبي أن أتعرَّف عليه هناك.

“الكرُّوم” و”الحسُّون”

حين نُقلنا إلى سجن حلب المركزي، أصبح بإمكاننا لقاء سجناء من نوعٍ آخر، منهم تجار المخدرات، ومنهم السارقون والقَتَلة والهاربون من خدمة العَلَم.. ومنهم من تمتزج تهمته بين “السياسي والمدني”.

وكان من هذا النوع الأخير شاب اسمه أحمد كرّوم. في أواسط العشرينيات من عمره. متوسط الطول، نحيف، تشع عيناه ذكاءً، وتمتلئ جوارحه حيوية، يتحلَّى بعدد من المواهب، مَرِحٌ، ودودٌ، حلو الحديث… ومن كان بهذه الصفات فهو يمتلك جاذبية وقدرة على إنشاء علاقات اجتماعية واسعة، وقد اصطاده البعثيون وجعلوه عضواً ناشطاً في “شبيبة الثورة”، وأصبح يعمل في تدريب الفرق المسرحية الشبيبية، وما يتصل بهذا الاختصاص.

وفي عمله ذاك كوَّن صداقات حميمة مع عددٍ كبيرٍ من “الشبيبة” من الجنسين، وصل بعضها إلى مستوى الفضائح، ومع رجالات الحزب والأمن.

وحين جرى حفل افتتاح “سد الفرات” في صيف 1973 قام بتدريب بعض الفتيات الشبيبيات، لتقديم عروض وأنشطة، من غناء وتمثيل، في ذلك الحفل الساهر!.

وأرسل مجموعة الفتيات برفقة عناصر من سرايا الدفاع شرقاً إلى “الطبقة” لإجراء تدريبات على المسرح نفسه الذي ستقام عليه العروض، قبل يوم الحفل الرسمي.

أما كرّوم نفسه فقد ذهب بمهمة حزبية غرباً إلى اللاذقية، فإذا قضى مهمته توجّه كذلك إلى “الطبقة” ليشارك في تنظيم الحفل.

يقول كروم: كانت المفاجأة أنني نزلت في منطقة “القسطل”، بين حلب واللاذقية، لأتناول طعام الغداء هناك في بعض الاستراحات، فوجدت –يا للفضيحة- مجموعة الفتيات ذاتها التي من المفروض أنها سافرت نحو الشرق إلى الطبقة، برفقة عناصر سرايا الدفاع!!.

* * *

وحدَّثني السيد أحمد كرُّوم أنَّ والده رجل متديّن، وأنه من أتباع الشيخ أديب حسُّون. قلت له: إذاً أنت تعرف الشيخ أحمد بن أديب حسون! قال: نعم، وهو صديقٌ لي. قلت: ما حقيقةُ ما يشاعُ عنه بأنه مرتبط بأجهزة المخابرات؟!.. قال: “هذا الكلام غير صحيح، وقد تدخلت بنفسي قبل ثلاث سنوات من أجل الإفراج عنه، عندما اعتقلته الشعبة السياسية، بعد أن تكلّم على المنبر بكلامٍ يسيء إلى الدولة.”

كلام السيد كرُّوم لم أقتنع به، ولكنني قلت في نفسي: إنه يتكلم بما يعرف. ولعل هناك جوانب لا يدري بها.

ومضى على كلامه نحو سنة كاملة، ثم جاءني إلى غرفتي (في سجن حلب المركزي) وقال لي: لقد سألتني عن الشيخ أحمد حسون، وأجبتُكَ بكذا وكذا! قلت: نعم. قال: كان جوابي يمثِّل ما كنت أعرفُه عنه فعلاً، أما الآن فقد جاءتني معلومة مناقضة تماماً!. قلت: وما ذاك؟. قال: زارني اليوم أحد الأصدقاء الحزبيين، وحدثني أن أحمد حسُّون مرتبط بالشعبة السياسية، وذو موقع مهم فيها، وأن علاقته بها قد ابتدأت منذ أن اعتُقل عندهم قبل سنوات، فقد تمكنّوا، بقليلٍ من الضغط، وفَيضٍ من الإغراءات، أن يشتروه!. لقد أصبح عميلاً لهم، بل عضواً فيهم، يسمحون له بهامش واسع من القول والحركة، بمقابل دورٍ هدّام يقوم به، من “إخباريات” ومن بثِّ إشاعات، ومن تفريقٍ في صفوف أبناء الصحوة الإسلامية، ومن تشويهٍ لبعض المفاهيم الإسلامية أو الشخصيات.

قلت: الحمد لله. لقد كان للرأي السائد عنه في المجتمع، سند متين!.

بقايا الفطرة

في الحديث القدسي الصحيح: “إني خلقتُ عبادي حنفاء كلَّهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتْهم عن دينهم..” رواه مسلم وغيره.

لا بد أن يظهر أثر الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الفطرة التي تتوجه إلى عبادة الله تعالى وحده، وإلى فعل الخير ونبذ الشر. وقد ظهر أثر هذه الفطرة في نفوس بعض أهل الجاهلية الأولى، فمنهم من دخل في الإسلام بعدئذ، ومنهم من بقي على كفره!.

ووجود أثر الفطرة لا يعني بالضرورة أن الإنسان خيّر، إنما يعني أن الإنسان لا يمكن أن يتمحّص للشر. وقد تجد الشرير السيء الظالم المعتدي المتغطرس… يرقّ أحياناً، ويشفّ أحياناً، ويصنع الخير أحياناً. فنُقِرُّ بأن ما ظهر منه خير، ونبقى على وصفه بأنه شرّير، حيث يكون الشرُّ هو السمة الغالبة فيه، ويكون الخيرُ كالنقاط البيض المبعثرة في ثوبٍ أسود.

وقد مرّ في الصفحات السابقة لقطاتٌ من الخير ضمن ركام الشرّ في نفوس الأشرار، نشير إلى بعضها ونذكر مزيداً:

فالجلاد أبو طلال يصلي أحياناً ويصوم أحياناً مع كل سوئه!.

والسجّان “بدري” كان يرى قطعة من الخبز مرميّة على الأرض فتثور ثائرته، ويعنّف المعتقلين الذي لم ينتبهوا إلى قطعة الخبز هذه: “ألا تخافون الله؟! تُلقون النعمة على الأرض؟!” ولا يرى في جَلْدْ الأبرياء، وفي سرقة طعامهم، وفي القسوة عليهم… ما ينافي خوف الله!.

و”عدنان الدباغ” مدير المخابرات العامة، آنذاك يدير أعمال الظلم والطغيان والقهر والإذلال لعباد الله… ثم يرقّ قلبه في موقف خاص: لقد جاءت والدتي من حلب إلى دمشق لتزورني بعد سنة أو أكثر لم تعلم فيها شيئاً عن أخباري، لأن الداخل إلى سجون المخابرات –كما يقولون – مفقود، والخارج مولود.

جاءت وهي تحمل حقيبتين من الألبسة والأطعمة، وزن كل منهما نحو عشرة كيلو غرامات، وهي في سنّ يتجاوز الستين. وليس من شأنها أن تسافر مثل هذه الأسفار، وهي المرة الأولى التي تصل فيها إلى دمشق، وقد بذلت جهداً كبيراً في الوصول إلى “الحلبوني” لكنّ الصدمة التي لقيتها هي أنَّ عناصر الفرع لم يسمحوا لها بزيارتي، وحين كرّرت توسّلاتها، وأصرّت على الدخول: قالوا لها: هناك حلٌّ واحد هو أن تأتي بإذن من مدير المخابرات العامة!. ودَلّوها على مقرّه، فذهبت إليه، وقالت له: أيها الأفندي، تراني أمامك امرأة مسنّة، وقد جئت لزيارة ولدي فمنعوني من زيارته، وقد دفعت خمسين ليرة أجرة السفر، وعانيت الصعوبات حتى وصلت إلى الشام!.

فرقَّ لها قلب الطاغية، وأخرج من دُرج مكتبه خمسين ليرة، ودفعها إليها، واتصل بإدارة فرع الحلبوني ليأذنوا لها بزيارتي!.

—————

والرائد بخيتان، رئيس فرع مخابرات حلب، أبدى سروراً بالإفراج عني وعانقني وهنأني!، وهو نفسه الذي يدير شبكة الظلم!.

—————

والحاج أحمد عاصي، هكذا كان يلقَّب، هو عنصر مخابرات في فرع حلب، برتبة مساعد، كان إذا مارس التحقيق مع أحد الموقوفين يحلو له أن يستعمل الكهرباء في التعذيب، وهو من أشد أنواع التعذيب، لكنه كان يحافظ على صلاته، كما يبدو، ويصوم رمضان، ولعله فعلاً قد حجّ البيت الحرام!، وفيه جوانب أخرى من الخير.

—————

وجاسم الطيط، الجلاد الشهير الذي ذُقتُ وإخواني على يديه الويلات، هو نفسه أصبح عام 1980 رئيساً لدورية تقف على حاجز عند مدخل حلب الغربي، وكنت أمرّ يومياً ذهاباً وإياباً عند غُدوّي إلى عملي وعند رواحي، فكانت الدوريات تقف على حواجز عدّة، فتستوقف السيارات، وتطلب هويّات الركاب، تماماً كما تفعل دوريات الجيش الإسرائيلي في فلسطين. وكنّا نتضايق من ذلك بلا شك. وفي إحدى المرات استوقفتنا الدورية التي يرأسها جاسم، وما إن رآني حتى تذكّرني وحيّاني وابتسم، وأذِن للسيارة بالعبور من غير تفتيش!!.

—————

وعبد القادر حيزة المحقق في فرع مخابرات حلب، ودرجة ذكائه وأخلاقه مناسبة جداً لصفات جلاد، لا صفات محقق!. مع ذلك فإنه حين جاء على رأس دورية لاعتقالي من الرقة، حيث كنت حينذاك رئيساً لورشة صوامع الحبوب هناك، وكانت معي زوجتي وطفلتي ذات الأشهر الثلاثة، أوصلنا أولاً إلى مركز انطلاق سيارات “التاكسي” المسافرة إلى حلب، وحجز في السيارة مقعدين، على حسابي، لكنه أوصى السائق بلهجة تهديد واضحة، أن يوصل زوجتي إلى بيت أهلها، وإذا مسّها سوء فسيتحمّل المسؤولية. وتأكيداً لتهديده سجّل رقم لوحة السيارة على ورقة عنده!.

وبعد فهذه نماذج لبقايا خير في نفوس الأشرار، تضؤُل وتشحّ حتى تكون كشعرة بيضاء، في جلد ثور أسود، أو تزيد قليلاً لتكون كشعرات!.

نسأل الله الهداية لعباده، فاهتداء هؤلاء أحب إلينا من نزول عذاب الله فيهم. ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون﴾.

أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد

أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد