يوميات السجن

نظرة عامة

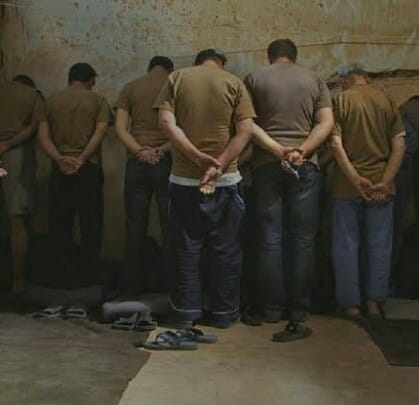

لا بد من الإشارة إلى أن الحديث عن يوميات السجن يمكن أن يتناول طيفاً واسعاً من هذه اليوميات، فهي تتفاوت كثيراً بين سجنٍ وآخر، ويومٍ وآخر. فما يجري في فرع مخابرات حلب، مثلاً، يختلف عما يجري في فرع الحلبوني، وهذا يختلف عما يجري في سجن القلعة بدمشق، أو سجن حلب المركزي. وكثيراً ما كنّا نقول: إنَّ رئيس كل فرع يتصرف كما لو كان رئيس دولة، ولكلِّ دولة نظامها!.

وفي الفرع الواحد يختلف النظام بين أيام الاعتقال الأولى، حيث تكون أعمال التحقيق في ذروتها، وتكون وجبات التعذيب “دسمةً جداً” وقد يقتصر طعام السجين على تلك “الوجبات”، وبين الأيام الأخرى حيث تنخفض وتيرة التحقيق، وتسير الأمور نحو “التطبيع”!.

وفي السجن الواحد كذلك يحدث بين الحين والآخر شيء ما، في السجن أو في البلد خارج السجن، فيؤدي إلى تلبّد الغيوم في سماء السجن، أقصد في قبو السجن! وتكفهرّ الوجوه، وتزداد المعاملة سوءاً، وتتخذ الإجراءات القمعية والانتقامية، من شتائم، وضرب بالخيزران، وتفتيش للأمتعة وإتلافٍ لبعض ممتلكات السجين…

وإذا استبدل برئيس الفرع رئيس جديد، تغيّر نظام السجن على هوى الرئيس الجديد.

وإذاً فالحديث عن يوميات السجن سيشكّل (بانوراما) تحتوي مشاهد مختلطة متجاورة ملوّنة بمختلف الألوان!.

—————

وسأقدّم –بين يدي الموضوع- انطباعات عامة، منها ما حصلت عليه من خبرتي ومشاهداتي، ومنها ما استفدته من خبرات سجناء آخرين مرّوا بتجارب منوّعة في سجونٍ سوريّةٍ أخرى!.

من هذه الانطباعات، أن درجات القسوة والوحشية تتفاوت كثيراً بين سجنٍ وآخر، ومرحلةٍ وأخرى.

فالسجون المدنية أقلّ قسوة من سجون المخابرات، بفارقٍ كبير.

وفرع مخابرات الحلبوني أقل سوءاً من فروع مخابرات “أمن الدولة” الأخرى، كفرع فلسطين، والفرع الداخلي (حيث محمد ناصيف وتركي علم الدين).

ومن أسوأ السجون سمعةً، في القسوة والحرمان والإذلال… سجن المزّة، وفرع مخابرات القوى الجوية (الآمرية).

وهذا كله في المرحلة الزمنية التي أتحدث عنها، مرحلة 1973- 1977، أما مرحلة عام 1980 فما بعد فقد بلغ التعذيب حدوداً لا تخطر على بال إبليس، وفظائع فرع المخابرات العسكرية (السريان) في حلب، حيث مصطفى التاجر وزبانيته، قد فاقت ما كنّا نعرفه من شرور التعذيب. أما فظائع سجن تدمر فهي شيء آخر لا عهد للبشر به، فالضرب والإهانة، وتكسير الأضلاع، وفلق الرؤوس، وشق البطون، والضرب بأعقاب البنادق أو (بالكابلات) أو بمواسير المياه أو (بالبلوكات) الإسمنتية، والقتل تحت التعذيب، أو تحت الأقدام، أو بالرصاص، أو على المشنقة… جزء لا يتجزّأ من يوميات ذلك السجن الملعون. ولعلّ كتاب “تدمر، شاهد ومشهود” يحوي نماذج حيّة لممارسات الجلاوزة الحاقدين هناك.

ولولا أني سمعت شهادات متماثلة من عدد من السجناء الإسلاميين والعلمانيين، الذين كتب الله لهم النجاة من ذلك الجحيم… لما صدّقت ما حواه ذلك الكتاب الوثيقة!.

—————

في ظروف القهر والتعذيب، والحرمان من الحرية، والدوس على الكرامة الشخصية، وفقدان الضروريات… يضطر السجين أحياناً إلى التفكير في صغائر الأمور، بل المشاجرة في هذه الصغائر!.

فحين يُذْكر “السجن” أمام الذين لم يذوقوه! يتبادر إلى أذهانهم منه: الحبس في غرفة جماعية، أو زنزانة فردية، وربما بعض التعذيب كذلك. لكنه قلّ أن يخطر على بالهم معاناة السجين في الحصول على الطعام المناسب (في حدّه الأدنى!) والحصول على حقّه في دخول الخلاء لقضاء حاجته! والحصول على حقّه في أن يجد مكاناً ينام فيه، أو وسيلة يقصّ بها شعره أو يشذّب لحيته، أو يقلّم أظفاره، أو حماماً يغتسل فيه، أو مسماراً يدقّه في الجدار حتى يعلّق بعض ثيابه!…

الطعام

في بداية الاعتقال، في فرع مخابرات حلب، ولمدة شهرٍ أو تزيد، كان نظام الطعام، والخروج بعده! ثنائي الوجبات. وجبة في الصباح، وأخرى في المساء، ويلي كل وجبة سماحٌ بالخروج إلى دورة المياه والمغسلة.

وكان الطعام في هذه المرحلة يتعاقب علينا بين أربعة أصناف ليس غير: الحلاوة والفول والحمّص والفلافل.

وكان معنا أحد إخواننا الشعراء، فبدا له أن يصف حالة السجن بأبياتٍ ساخرة، من الشعر الذي يتفكّه به الشعراء بين الحين والآخر، فيكون كالدعابة والمُلَح، بين قصائدهم العالية الرصينة:

وكان مما قاله، يصف طعام السجن هذا:

قد أتَونا بالحــلاوةْ فـاسْتَبَتْ منا العقـولْ

فأسَفْناهــا مُلاوةْ ثم صارت صحن فـولْ

—————

يا صحون الفول غيبي لم أعُدْ أهوى الطعامْ

نِلْتُ منكنّ نصيبــي وعلى الدنيا السـلام

—————

ها هو الحمّصُ يغلي في البطون الهائجاتْ

إنـه الإســمنت مــجــبــــولاً فهبُّـوا يـا بُنـاة

—————

أنقذونا يا عبـاد اللــــــــــه من شــرّ الفلافلْ

واحفظوها للمنـايـا فهي في الحرب قنابلْ

—————

وليفكّر القارئ، ليس في مستوى المعيشة الذي يصبر فيه السجناء على هذا الطعام، بل ماذا يفعلون في شأن قضاء الحاجة، وليس يسمح لأحدهم بالخروج إلا مرّتين في اليوم؟!.

—————

وبعد مرور هذا الشهر تحسّنت الحال، فقد أصبحت الوجبات ثلاثاً، وكان الطعام يؤتى به من إحدى الثكنات العسكرية، ثكنة هنانو، أي إنه طعام المجنّدين!.

ولا يظُنَّنَّ أحد أن الحالة أصبحت ممتازة، فلقد كنا في السجن حوالي أربعين معتقلاً، والطعام الذي يحضره السجانون من الثكنة مقبول، من حيث إنّه طعام للسجناء، ولكنْ!!

قبل توزيع الطعام يمر على إدارة الجمارك، أقصد على هيئة السجانين، ومَنْ وراء السجانين كذلك، فيقتطعون منه ما يشاؤون، ليأكلوا حتى تنتفخ بطونهم، ويحفظوا حصة الغائبين منهم، ويرسلوا حصة إلى الضابط المناوب وإلى ذويه… ثم يوزعون الباقي.

وبشكلٍ خاص فإن اللحم والدجاج لا يصل إلينا منهما إلا (ما اختلط بعظم)! فقد كانت قطع اللحم تنزع لتكون من حصة الجلاوزة، وتوزع العظام وما عَلِقَ بها على السجناء!.

ومرة كان فطورنا شاياً وزيتوناً. وكنّا خمسةً في غرفة واحدة فكانت حصة هذه الغرفة 4 زيتونات!!.

—————

لكنهم –شهادة لله- لم يكونوا يسرقون من الشاي، فهو يأتي في صفائح (تنكات) وعليه طبقة ظاهرة من الدهنيات، لأن الصفائح نفسها تكون قبل وضع الشاي فيها قد ملئت بالأرز المطبوخ، ولم تنظّف جيداً بعد ذلك!.

—————

ولا بأس بمزيدٍ من الحديث عن هذا الشاي: فقد كان يحضّر في الثكنة ضمن حلّة كبيرة تتسع لحوالي مئة لتر، ثم يصبّ منها في الصفيحة (التنكة) التي ستنقل إلينا، فينضمّ الدهن المأخوذ من الحلّة إلى دهن الصفيحة، وتنقل الصفيحة إلى السجن، ثم يصب منها في أوعية صغيرة. فحصّة غرفتنا مثلاً كانت تأتينا بصفيحة معدنية مما كان يباع فيها الحلاوة!. ويصل إلينا الشاي دافئاً! وليس عندنا كؤوس حتى نصبّه فيه، فكنا نحمل صفيحة الحلاوة على التناوب ونتناول منها رشفات الشاي الدافئة!.

وحين كانت تتوافر لدينا ملاعق، نفتّ الخبز في الشاي ونتناوله طعاماً وشراباً، ونقول: فطورنا اليوم “فتّة شاي”!.

أما في الحلبوني فقد كانت هناك ثلاث وجبات يومية. يؤتى بالغداء من نادي صف الضباط، فهو طعام جيد في كمّه ونوعه، لكنه كذلك يمرُّ على مجلس الزبانية قبل توزيعه، فيصادرون منه ما يحلو لهم، ويوزّعون الباقي، وهذا الباقي كان مقبولاً كذلك. أما الفطور والعشاء، فكانا في الغالب في غاية الرداءة كمّاً ونوعاً، فقد كانت إدارة السجن قد خصّصت مبلغاً معيناً ثمناً لوجبة السجين، وكلما جاءت موجة غلاء، وما أكثر تتابع هذه الأمواج، ضعفت القيمة الشرائية لهذا المخصَّص، وصغُرت الوجبة، هذا إذا كان السجانون، وهم يشترون الطعام من بعض المحلات المجاورة، يدفعون القيمة المخصصة ولا يختلسون منها شيئاً!.

وكان دور السجّانين أن يحضروا لنا وجبات الطعام، ثم ينظّموا الأدوار في الخروج إلى “الخطّ” أي قضاء الحاجة، والسجّان الأمهر هو الذي يستطيع إنجاز المهمة بأسرع ما يمكن أي أن يستعجلنا، ويطرق بعصاه على باب الخلاء، ويرفع عقيرته بالنداء: بْصُرعة (أي اخرُج بسُرعة)!.

ومن طرائف ذلك أن السجين أبا راشد عبد الهادي كان بين الحين والآخر يتشاجر مع السجانين فيقول لهم: إنَّ مهمتكم تنتهي بأن تطعمونا و (………) أي تمكنونا من قضاء الحاجة. وقد نظم شاعرنا قصيدة يخاطب فيها الطاغية الكبير، فيقول فيها: إنَّ جلاوزتك لا يملكون منّا القلب والفكر والعقيدة، لا يملكون سوى هاتين الحاجتين: الطعام وإخراج الفضلات.

مطلع القصيدة:

أوعى الرواة فمُ الزمان إذا روىٰ

وهَبَ الثمار، وغيره يهب النّــوى

ويقول فيها:

لا يملكون لنـا، ولـو حكّمتهـم

فينا سوى أمرين، إن صدقتْ “سوى”

فلقـد نزيح بإذنهـم فضلاتنـا

ولـقد نزيـل بإذنهم شَبَحَ الطَّـوىٰ

وما أقسى أن يكون “الخروج إلى الخلاء” مطلباً، يضطر السجين فيه إلى تقديم الرجاء، لسجان وضيع، أو تقديم رشوة، حتى يحصل عليه؟!

وحين ننتقل إلى سجن القلعة، فإن هذه المشكلة تُحلُّ من جانب، وتعود إلى التعقيد من جانب آخر. ففي المهجع الذي كنا فيه، توجد دورة مياه. وإذاً لا حاجة لاستئذان السجان في قضاء الحاجة، ولكنْ!. كنا في بعض المراحل 56 سجيناً في ذلك المهجع، بل كنّا، في مرحلة أخرى 81 سجيناً. وكل هؤلاء يتناوبون على دورة مياه واحدة! ففي أي ساعةٍ من ليلٍ أو نهار، حتى في الساعة الثانية ليلاً أو الرابعة صباحاً… يحتاج السجين إلى تسجيل دَوْر له بين المنتظرين، ويكون أمامه في الدَّور عشرة أو خمسة عشر أو سبعة وعشرون!! وعليه أن ينتظر.

إنها من المآسي التي يُسْتَحْيا عادةً من ذكرها، لكن السجين يعاني منها. والله في عونه.

كل ما في السجن مأساة يصنعها الطغاة والجلاوزة، ولا يخفف منها، عندنا، إلا الشعور بأننا في محنةٍ، هي مقتضى عبوديتنا لله تعالى. بل إنّ هذا الشعور كان –في معظم الأحيان- ينسينا آلام المعاناة، ويُشعرنا بسعادة الراضين عن الله.

وكنّا نرى بعض أصحاب الانتماءات الأخرى يعيشون ظروفنا، وليس عندهم من معاني الإيمان ما يعوّضهم، فكانوا يعانون من الاكتئاب والانطواء والغضب المكبوت، ويهملون تنظيف أجسامهم وثيابهم وأماكن نومهم وقص أظفارهم وتمشيط شعور رؤوسهم!. وقد ينقلب هذا إلى مشاجرات فيما بينهم، أو ينقلبون على المبادئ التي اعتُقلوا من أجلها. وكثيراً ما يتأثرون بنا، ويرجعون إلى الله!.

الدروس والمحاضرات

لا يخفى على الأصدقاء والأعداء أن النسبة العالية من أبناء جماعة الإخوان المسلمين هي من الفئة المتعلمة والمثقفة، فصغارهم طلاب في المراحل الإعدادية والثانوية والجامعية، وكبارهم من علماء الشريعة والأطباء والمهندسين والأدباء والمفكرين…

وحين تحشر مجموعة من هذه الشرائح في إحدى غرف السجن أو مهاجعه، يظهر أثر العلم والفكر في تجمعهم ولا شك. وحين يوضع واحد منهم في زنزانة انفرادية فإن أهم ما يشغل به نفسه هو حفظ القرآن الكريم، أو مراجعة محفوظاته!.

وحين يُنقل الأخ من الزنزانة إلى “الجماعية” يتعاون مع إخوة آخرين على استماع المحفوظات المتبادل، والازدياد منها.

ولا يقتصر الإخوان عادة على هذا، بل يقدِّمون من يرونه صاحب علمٍ فيهم، في أي مجال من العلوم الإسلامية، بل من العلوم الأخرى كذلك، لتقديم محاضراتٍ ودروس، وعقْدِ ندوات…

وكان أكثر ما يُروج في غرف الإخوان –في السجن- وفي المهاجع، مجالس التلاوة، وما يتبعها من ضبط قواعد التجويد، والوقوف عند بعض الآيات الكريمة لشرح مفردةٍ، أو تفسير آيةٍ كريمة، أو إعراب كلمة، أو بيان أحكام فقهية أو توجيهات حركية…

وكنا –على سبيل المثال- نجعل جلستين للتلاوة كل يوم، واحدةً وقت الضحى، وثانية في المساء، قبل طعام العشاء أو بعده.

ونزيد على ذلك بإقامة دروسٍ منوّعة في التفسير والفقه والحديث وعلومه… وذلك حسب توافر صاحب الاختصاص، أو توافر بعض المراجع. ففي سجن القلعة مثلاً توجد مكتبةٌ زوَّدها أهل الخير بأمّهات الكتب، فكنّا نستعير منها ما نحتاج إليه.

بل إنني أذكر أن أحد إخواننا الأطباء المختصين، ألقى فينا عدداً من المحاضرات الطبية في موضوعات شائقة، لم يكن يخطر في بالنا أن تكون شائقة، قبل أن نستمع إليها، فقد كان موضوع إحدى المحاضرات: “النوم”!. قلنا حينئذ: وماذا يحدّثنا عن النوم؟ وهل النوم أمرٌ غامض حتى يحدّثنا عنه؟! لكن ما إن بدأ محاضرته حتى بدأ يفتّق أذهاننا بسلسلة من الأسئلة.. ممّا حوّل المحاضرة إلى ندوة، وما جعلنا نطالب بمحاضرة ثانية ثم ثالثة، لاستكمال موضوع النوم!.

وكذلك حاضَرَ فينا أحد الإخوة المختصين في موضوع “الثلاجة”. وكان من العجيب أنه بدأ كلامه في أنه لن يتناول في محاضرته الأولى الحديث عن محرّك الثلاجة وآلية عملها وكيف يحدث التبريد، بل سيتحدث عن هيكل الثلاجة فقط، ويرجئ الحديث عن المحرك والتبريد إلى محاضرات تالية. وهنا كذلك كانت المحاضرة غنية، وتوالت الأسئلة الغزيرة حول هيكل الثلاجة… ما دعاه إلى تخصيص محاضرة ثانية، وربما ثالثة، لاستكمال الموضوع نفسه.

وهكذا كنا نملأ وقتنا بما يفيدنا في أمور الدين والدنيا، وما يجلب لنا المتعة كذلك.

وكان النزلاء من غير الإخوان ينبهرون بما يرون ويسمعون!!. وكانوا كذلك يُعجبون بنا ويحبوننا ويتأثرون بنا. وكم من سجين جاءنا وهو لا يعرف الصلاة ولا تلاوة القرآن… وخرج وهو خَلقٌ آخر!. حتى إن سجيناً أقام معنا نحو شهرين، ثم أُفرج عنه، ثم اعتُقل مرة أخرى وجاءنا… قال: لقد فرحتْ زوجتي بتغير سلوكي، وبتحوّلي إلى الدين! وكانت تقول لي: لو كُنتُ أعلم أنَّ احتكاكك بالإخوان عن طريق السجن يجعلك هكذا، لدعوت لك الله بأن يهيئ لك سجناً من قبل!.

صحيح إن نظام السجن ليس واحداً ولا ثابتاً، ولكن الأخ ينبغي أن يستفيد من وقته بأقصى ما يستطيع، وفق ما تتيحه كل مرحلة. وكم من أخٍ دخل السجن وهو لا يحفظ من القرآن إلا جزءاً أو اثنين، وخرج وهو يحفظ عشرة أجزاء أو عشرين، أو يحفظ القرآن الكريم كاملاً!.

ونزيد هنا: إنَّ نظام فرع مخابرات حلب لم يكن يسمح باقتناء المصحف الشريف، فضلاً عن الكتب الأخرى وعن الأقلام والدفاتر… وكنّا نحصل على ما نحصل عليه عن طريق رشوة بعض السجانين. وبما أن الذي نحصل عليه قليل فكنّا نعتمد بشكلٍ أساس على رصيدنا العلمي والثقافي والفكري… الذي نحمله في صدورنا قبل دخول السجن.

ونظام الحلبوني ليس أفضل بكثير، إلا في المرحلة التي أصبح فيها الرائد محمد أحمد فتح الله رئيساً للفرع فقد أعلن لنا – بعد حوارات معه- أن أي كتابٍ مسموحٍ به في السوق، مسموحٌ به عندكم!. لكنَّ عهد هذا الرائد لم يستمرّ، بل عزلته إدارة المخابرات العامة بعد نحو سنةٍ واحدةٍ من توليه المسؤولية.

والسجن المدني بعكس سجون المخابرات، فإدارة السجن وعناصر الشرطة، حين تفتش الأمتعة والهدايا التي تأتي إلى السجين، تركّز على اكتشاف مخدرات أو سكاكين… في هذه الأمتعة، وبما أنَّ هذه الأمور ليست من اهتماماتنا، وليست مما يمكن أن يحضره لنا أهلونا فقد كان يسمح بإدخال كل شيء: الألبسة والأطعمة والكتب والأقلام والدفاتر… بل كان معنا رجل من أعضاء حزب التحرير، فكانت تصل إليه نشرات الحزب كذلك.

اللعب والمرح والأدب

كنّا كذلك نسلّي أنفسنا بما يخفف من ضغط السجن وكَرْبه. ففي أيام التحقيق والتعذيب كنا نتذكر أنَّ المحنة والابتلاء من لوازم الانتماء لهذا الدين: ﴿الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُون﴾. ونتذكّر كم لقي النبي صلى الله عليه وسلم، والأنبياء من قبله، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان… من ألوان العذاب… ونتذكر أنَّ قافلة دعوة الإخوان المسلمين قدّمت العشرات من الشهداء (قبل أن تقدِّم الآلاف، وعشرات الآلاف فيما بعد، في مجازر تدمر وحماة وحلب وجسر الشغور وغيرها) والآلاف من المعتقلين أيام عبد الناصر….

وعندما تمضي أيام التحقيق وننعم ببعض الاستقرار، كان المرح والسرور والمزاح… هي التي تملأ مجالسنا، وقد نحوّل بعض مظاهر المأساة إلى مناسبة للفكاهة، سواء بما يتعلق بالطعام واللباس، أو بالنوم والحلاقة، أو بالسجانين والمحققين…

وكنّا نتبادل النكات، ونقوم ببعض الألعاب، وننظم بعض التمثيليات والنشيد والمسابقات الثقافية والمسرحيات!.. وقد يشعر بنا السجانون أحياناً، فيشاركوننا مرحنا، أو يتجاهلوننا، أو ينكّلون بنا.. حسب انتماء كل سجان، ودرجة تعاطفه، أو درجة حقده ولؤمه!.

وكان فينا الشعراء الذين ينظمون القصائد الجادّة العالية في أغلب الأحيان، أو الأبيات المرحة الساخرة في بعض الأحيان.

ومن الطرائف أنَّ أحد الشعراء كان ينظم القصائد السياسية الملتزمة، فكنت أكتب نسخة من القصيدة، وأبدِّل بعض الألفاظ بألفاظ أخرى مع المحافظة على الوزن والقافية، مخافة أن تقع بأيدي السجانين لدى أي تفتيش… فأزيل بعض الكلمات التي تُعدُّ مستمسكاً شديداً كاسم الأسد أو الدبّاغ (مدير المخابرات العامة)، أو البعث….

قال لي هذا الشاعر الظريف: هذه التعديلات والتغييرات في الكلمات لن تنقذك لو وقعت القصيدة في أيديهم. سيقولون لك: تتكلم عن الظلم والظالمين، ومَنِ الظالمون غيرنا؟! وتتكلم عن الخائنين للوطن والأمة: هل يوجد خائنون غيرنا؟! وتتكلم عن المتخاذلين أمام إسرائيل. ألسنا نحن المتخاذلين؟!. وتتكلم عن الجولان، أليس الرئيس هو الذي باع الجولان؟!..

قلت له: فعلاً، إنَّ حججهم قوية!.

الاغتسال

الاغتسال حاجة إنسانية، بما أن جسم الإنسان يتعرض للتعرق والغبار وسوى ذلك. وقد أكّده الإسلام فجعله مندوباً في أوقات عدة، كغسل الجمعة مثلاً، وجعله واجباً في أحوال معروفة.

والأصل في المعتقلات السورية أن يُحرَم المعتقل من هذا الحقّ، أو أن يضيّق عليه فيه..!.

ولكي نقوم بالاغتسال، المندوب منه والمفروض، كنا نحتال بشتى الحيل، وغالباً ما نفعله بالتجزئة! فعلى المغسلة نستخدم الماء والصابون في غسل وجوهنا وأيدينا إلى المرافق، وفي غسل رؤوسنا أحياناً… وكان هذا يضايق السجانين، لأن أحدنا يستهلك وقتاً زائداً لأجل أعمال النظافة هذه، والسجّان يريد أن يفرغ من مراقبتنا بأسرع وقت، ويحبسنا في غرفنا أو زنزاناتنا، ويقفل علينا الأبواب ويطمئن!.

وكنا كذلك، عند دخول الخلاء، نغسل ما استطعنا من أجسامنا. فإذا كان أحدنا جنباً كان يهيئ نفسه قبل دخول الخلاء فيلبس الجلابية، من دون أي شيء تحتها، فيخلعها في الخلاء، ويقضي حاجته ويغسل ما أمكنه من جسده بسرعة فائقة ويخرج، ليكمل غسل رأسه على المغسلة….

وقد لا يتمكن من استكمال الغسل إلا على ثلاث دفعات، في الصباح وفي الظهيرة، والمساء… وقد يكون الجو بارداً جداً.

وإلى أن يكتمل غسل أحدنا كان يتيمّم ويصلي.

وبعضنا لا يستطيع استعمال الماء البارد في الغسل، فيخاف المرض، فيمضي أياماً وهو يصلي بالتيمم.

أما الاغتسال في الحمّام فلم يكن له نظام محدّد، فقد يكون الفاصل بين اغتسالٍ وآخر أسبوعاً واحداً، أو عشرة أيام، أو أسبوعين، أو ثلاثة… وقد يكون الماء حاراً، وقد يكون بارداً… وفي كل الأحوال يكون مقترناً بضيق الوقت، فعلى السجين أن لا يستغرق أكثر من عشر دقائق، في معظم الأحيان.

الحلاقة

والحلاقة كذلك لم يكن لها وقت محدّد.

ففي كل فرعٍ للمخابرات يوجد عنصرٌ حلاق، يستفيد من خدماته ضباط الفرع وعناصره. وبين حينٍ وآخر يُطلب منه أن يحلق للسجناء كذلك.

هناك الحلاقة الإجبارية التي يقصد بها حلق رأس السجين (على النمرة صفر!) أو حلق لحيته كذلك لإزالة المظهر الإسلامي الذي يؤذي مشاعر “البعث”.

أما الحلاقة النظامية فهي في مستويين، مستوى تجاري، يقصد به الحلاق أن ينجز مهمةً مأموراً بها، وهي حلاقة وسط بين التزيين والتشويه. ومستوى جيد أو مقبول، وتكون للمعتقل الذي يدفع أجرة للحلاق الذي يفترض أنه موظف، ويقوم بعمله على أنه من واجبات مهنته التي وظّف لأجلها.

وفي السجون المدنية يتغير الأمر كلياً، فهناك صالونات للحلاقة متواضعة، يعمل فيها سجناء مدنيون، مهنتهم الأصلية هي الحلاقة، فهم أصحاب مهارة، ويأخذون على عملهم أجرة مناسبة.

وكنّا أحياناً نتمكن من الحصول على أدوات للحلاقة فيقوم بعضنا بالحلاقة لبعضنا الآخر.

(أما ما سمعناه من أحوال الحمام والحلاقة في سجن تدمر، فهو لونٌ من التعذيب، بل من أحلك أنواع التعذيب، وقد تكون ضحيةُ الحمام، أو الحلاقة شهيداً أو أكثر، وعدداً من الجرحى، حالة بعضهم خطيرة، والعياذ بالله، وقاتل الله الذين نُزعت من قلوبهم الرحمة).

النوم

هل يجادل أحد في حق الإنسان في النوم؟ نعم، هذا الحق مجادل فيه في المعتقلات.

أما في أيام التحقيق فإن الحرمان من النوم نوع من أنواع التعذيب يمارسه الجلاوزة حتى يؤذوا السجين ويُذلّوه ويصِلوا به إلى “الهلوسة” أو الانهيار!. وحتى يتحقّقوا من تنفيذ مهمتهم النبيلة فهم يجبرون السجين على البقاء واقفاً على قدميه، أو على قدمٍ واحدة، وقد يكون عاري البدن وفي عنقه دولاب (إطار عَجَل سيارة)!. ثم يمرُّون عليه –وهو في الزنزانة- كل بضع دقائق ليتأكدوا من حُسْن التزامه، فيصرخون صراخاً مفاجئاً عالي الدرجة، أو يخبطون على باب الزنزانة خبطة قوية، وقد يفتحون طاقة الباب ليتأكّدوا بأمّ أعينهم. قلع الله عيونهم!.

وحتى إذا تكرّموا عليه وسمحوا له بالاستلقاء على الأرض، فلن يفوتهم ذلك الإزعاج. إنهم يمرُّون أمام الزنزانة بين الفينة والأخرى، ويصرخون بأعلى أصواتهم، أو يضربون الأبواب بعقب الحذاء، أو بعقب البندقية، أو بالخيزرانة…

ولكن ماذا بعد أيام التحقيق؟!.

هناك إزعاجان مضمونان للسجين داخل الزنزانة:

الأول هو أنَّ طول الزنزانة في الغالب لا يكفي لأن يمدَّ السجين جسمه ويرتاح. فإذا كان طول الإنسان عادة بين 160و 180سم فإن القصار فقط هم الذين يستطيعون أن يمدُّوا أجسامهم على طولها. بل إن بعض الزنازين لا تكفي لهؤلاء!.

والثاني: وسائل الراحة والدفء لا تكفي في الحد الأدنى للكفاية. ففي البدء يوضع السجين في غرفة عارية ليس فيها أي شيء. فإذا أراد النوم فلا نوم إلا على البلاط! لا فراش ولا غطاء ولا وسادة!.

وإذا مرّ يومان أو ثلاثة، بدأت أحوال الزنزانة تتحسن، فقد يعطى بطانية أو اثنتين… وعليه أن يتخذ من ذلك فراشاً وغطاءً ويجعل حذاءه وسادة!.

وفي الغرف الجماعية يكون الوضع أحسن قليلاً، وهو يختلف بين سجنٍ وآخر، ومرحلة وأخرى. ففي إحدى المراحل، كنا خمسةً في غرفة واحدة، وفي هذه الغرفة أربع بطانيات ليس غير!. بينما في مرحلة أخرى –في الحلبوني- كانت حصة السجين الواحد أربع بطانيات (يتكيّف بها السجين ليجعل منها الفراش والغطاء والوسادة).

أما مساحة المكان المتاح ففي أغلب الأحيان تكون صغيرة، بل صغيرة جداً! وكثيراً ما كان يتاح للسجين الواحد عرضٌ لا يتجاوز 40 سم! وطول ضئيل يضطر السجين معه لأن يطويَ رجليه! وقد تزدحم الغرفة (الكبيرة) فينقسم السجناء إلى قسمين، قسم تكون رؤوسهم على جهة حائط، وقسم آخر تكون رؤوسهم على الحائط المقابل. أما الأرجل فإنها تتداخل أو تتراكب!.

وقد يزداد الزحام أكثر، فيضطر السجناء إلى النوم بالتناوب. فبعضهم ينام والباقون يقعدون في مساحة ضيقة جداً، ثم يستيقظ النائمون، أو يوقَظون، لينام زملاؤهم، ويقعدون!.

وبعض إدارات السجون تجبر السجناء على إبقاء المصابيح مضاءة في أثناء النوم!.

النوم راحة فعْلاً. لكن السجين محروم من هذه الراحة!.

الزيارات

لا شكَّ أن ذوي المعتقل، من أبوين وزوج وأولاد، يرغبون في زيارة قريبهم، شوقاً إليه، واطمئناناً عليه، ومواساةً له…

لكنَّ إدارة السجون تتفاوت في مدى ما تسمح به من هذه الزيارات، لا سيما سجون المخابرات. فهي تمنع الزيارات في فترة الاعتقال الأولى، هذه الفترة التي تمتدّ أياماً، أو أسابيع، أو شهوراً… وحين تسمح بالزيارة تقيّدها بقيودٍ كثيرة، وقد تعود إلى منعها لسببٍ أو لغير سبب!.

وعلى سبيل المثال فإن الأشهر الخمسة التي قضيناها في فرع مخابرات حلب، لم يتمكن ذوو أي موقوف من زيارة صاحبهم أكثر من مرة واحدة، بل إن بعضهم لم يتمكن من زيارته مطلقاً!.

والزيارة -حين تتم- تكون بحضور واحد أو أكثر من الجلاوزة، للحيلولة دون نقل أي خبر، أو التحدث في شأن التعذيب والتحقيق، أو تحميل أي رسالة شفهية أو خطية… ولا تتجاوز الزيارة عادةً خمس عشرة دقيقة!.

وفي الحلبوني يفرّقون بين مصطلحين: زيارة ومقابلة.

فالزيارة عندهم هي أن يأتي بعض ذوي المعتقل إلى باب فرع الحلبوني ويسلّم بعض الهدايا للحرس حتى يوصلوها إلى المعتقل، ويبلَّغوه بوصول أهله!. وكثيراً ما تصل بعض هذه الهدايا فقط، إلى صاحبها!.

والزيارة، بهذا المعنى متاحة في معظم الأيام، والزائر لا يلتقي صاحبه ولا يراه!.

أما المقابلة فتعني أن يجلس الزائر وصاحبه المعتقل، بحضور بعض الزبانية، في غرفة الحرس، مدة ربع ساعة، تزيد قليلاً، أو تنقص قليلاً!.

وهذه المقابلة قد تتاح بمعدل مرة كل أربعة أشهر!.

وغني عن البيان فإن أي طعام أو متاع يحضره أهل الأخ المعتقل يخضع للتفتيش الدقيق، كما يخضع غالباً لشيءٍ آخر!.

ومضات

“نعم، أنا الذي بعت الجولان!”

من النكات المرّة التي كان يتناقلها الموقوفون في فروع المخابرات، هي أن يقولوا لمن يتوقعون له أن يقدَّم إلى محكمة أمن الدولة: بإمكانك أن تنكر كل شيء اعترفت عليه أمام المحقق، وذلك بأن تقول للقاضي: “لقد كانت اعترافاتي كلها تحت التعذيب! ولو أنهم طلبوا مني أن أعترف لهم بأنني أنا الذي بعت الجولان، لقلتُ لهم: نعم!”.

اشطُبوا اسمه من الملفات جميعاً

كان أحد المعتقلين من إخواننا شاباً، في الثانية والعشرين من عمره، طالباً جامعياً، وقد ثبتت عليه “الجريمة” نفسها التي ثبتت على غيره! وهي انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين!.

لكن، كان لهذا الشاب مزية خاصة هي أن له أخاً شقيقاً، تاجراً كبيراً، ولم يكن هذا التاجر متديناً، بل كانت له علاقات وثيقة بالنقيب دياب، رئيس فرع المخابرات العامة في حلب، وكانا يسهران معاً في بعض الليالي الحمراء أو الخضراء، وكان يُغرق النقيب بالهدايا، لا لوجه الله، ولا لسواد عيني النقيب، ولكن لأنه يحتاج إليه في تخليص البضائع، أو حل الإشكالات مع “ضريبة الدخل” وغير ذلك، فإن مكالمة هاتفية من النقيب الشهم كافية لحل الإشكالات جميعاً!.

كان قد مضىٰ على اعتقال الشاب يومان أو ثلاثة، واتّصل أخوه التاجر بالنقيب ليقول له: إنَّ أخي معتقل عندك، وأنت صاحب فَضْل!!.

اتصل النقيب، بدوره، بالمحقق عبد القادر حيزة، وكان يقوم بالتحقيق مع بعض إخواننا. فقال له: إنَّ فلاناً، الشاب المعتقل عندك، أَفْرِجْ عنه فوراً، ومزّق كلَّ الأوراق التي تشكل “محضر التحقيق” بشأنه، واشطب اسمه من كل الملفّات.

وكان ذلك. وتم الإفراج الفوري عن أخينا الشاب.

وكان النقيب مخلصاًَ لصديق “السهرات” فنصحه بأن يُخرج أخاه من سورية كلها، لأنه لا يأمن أن يقوم فرع آخر من فروع المخابرات باعتقاله، وتخرج القضية من يده.

وكان ذلك أيضاً، والأخ يعيش خارج سورية منذ عام 1973م.

لقد فرحنا لنجاة أخينا، وأسفنا للاعتبارات التي تتحكّم في بلدنا المنكوب!.

ما هذا التناقض؟!

حدثني زميلٌ لي مهندس، اسمه (ش.ش)، وهو بعثي، جميل الصورة، اجتماعي، حلو الحديث… قال: جاءتني سيّدة تشكو إليّ أنّ أحد فروع المخابرات قد داهم بيتها، واعتقل ابنها، وهي لا تدري أي فرع هذا، وكلما ذهبت إلى أحد الفروع تسأل عنه، أنكروا أن يكون عندهم صاحب هذا الاسم!!.

يقول السيد (ش.ش): كان ابنها من أصدقائي، ولكنه كان ينتمي إلى “بعث” آخر، هو البعث اليميني، بعث أمين الحافظ أو بعث العراق!.

ويمضي (ش.ش): توقعت أن يكون هذا الصديق معتقلاً لدى فرعٍ معيّن، وكان أحد ضباط ذلك الفرع صديقاً لي، فذهبت إليه وقلت له: إنَّ فلاناً عندكم في السجن، وإنَّ بال أمه مشغولٌ عنده، وتريد أن تطمئن عليه… قال الضابط: طمئنْها. إنه بخير. إنها مجرد تحقيقات بسيطة، وما هي إلا أيام قلائل حتى يعود إليها. وهو الآن مبسوط. وكل أسباب الراحة مهيّأة له، من طعام، و”تنفُّس” وحسن معاملة….

قال السيد (ش.ش): عرفتُ أنَّ الضابط يكذب عليّ، فقلت له: البعث العراقي التكريتي إذا اعتقل واحداً من رفاقنا يعذِّبه، ويُذلّه، ويذيقه الأمرَّين… وأنتم إذا اعتقلتم واحداً من جماعتهم تدلِّلونه؟!. قال الضابط: أتريد أن أقول لك الحقيقة: واللهِ، إنه يلقى من العذاب ما لا يطاق. إنه لا يعرف متى ينام، ومتى يفيق؟ ولا يذوق من الطعام إلا أسوأه… لقد نسي الحليب الذي رضعه من أمه!!.

فأجابه (ش.ش): العمى على الكذب!! منذ لحظات فقط، كنت تحدثني عن الدلال والرفاهية!! فكيف تريدني أن أصدِّقك؟!.

“مستو” وعلبة الحلاوة!

في بعض مراحل السجن، كنا مع مجموعة من الإخوة في “الغرفة المظلمة”. إنها إحدى الغرف الأربع المطلّة على الساحة، لكن لهذه الغرفة خصوصية! وهي أنَّ شباكها صغير، لا تتجاوز مساحته 1×1م، وهو مرتفع كثيراً، ومغطى بشبك معدني، ذي قضبان غليظة متعامدة، لا تدع لدخول الهواء والنور إلا فتحات صغيرة مربّعة 6سم×6سم.

وكأن هذه الغرفة تخصص عندهم لعتاة المجرمين، لتكون سجناً في سجن!.

مع هذا كنا مسرورين لوضعنا في هذه الغرفة، فإن شباكها العالي الصغير يمنع السجانين من المرور بنا بين الحين والآخر ومراقبتنا. وإنَّ رؤية السجّان عذابٌ فوق العذاب!.

وبما أنَّ الخروج من الغرفة إلى المغسلة لا يتم إلا في أوقات محددة، وكثيراً ما نحتاج إلى استعمال الماء، فقد احتفظنا في الغرفة بإبريق وسطل من البلاستيك، نصبُّ على أيدينا -للوضوء وغيره- من الإبريق فوق السطل. وحين يتاح لنا الخروج نفرغ محتويات السطل في المغسلة…

وحصل أنّ عقب السطل قد انثقب، ففكّر أحد إخواننا، وهو “مستو” الكردي، طالب الطب، بأن يقوم بلحامه؟!. أتى بغطاء بلاستيكي لعلبة الحلاوة، وأشعل فيه النار، فصارت قطرات منه تنزل فوق الثقب لينسدّ. ولكن في أثناء ذلك تنبعث من الاحتراق غازات بألوان مختلفة، وروائح خانقة. وهذا ما جعل أحد الإخوة يصرخ فيه: يا مستو، لقد خنقتنا! فأجاب مستو بغضب: أتراني أتسلّىٰ، ألا تراني أقوم بذلك خدمة لكم؟!.

انتهت الخصومة عند هذا الحد. وشعر الأخ أنه أساء فعلاً إلى أخيه مستو، فقام يعتذر إليه، ويصرُّ أن يقبِّل يده، تعبيراً عن أسفه. ومستو يقول: “لقد سامحتُك، ولعلّي أنا الذي أسأت إليكم. وأنا الذي عليّ أن أقبِّل يدك، وأن أعتذر من الإخوة جميعاً”.

وكانت لحظة صفاء، وسالت دموع الإخوان تقديراً لموقف كل من الأخوين، وإعظاماً لروح الأخوّة، وحمداً لله على مشاعر الحب في الله.

ذكاء سجّان

من “تقاليد” سجن الحلبوني أنَّ المحقق يبدأ التحقيق مع “الموقوف” أي المعتقل، من غير تعذيب، إلا بعض اللكمات والتهديدات….

وبعد الجلسة الأولى يطلب من أحد السجانين أن يهيِّئ “المعتقل” لجولة جديدة من التحقيق. وهذه التهيئة تعني أن يعرِّضه للتعذيب الشديد، ثم يحضره إلى المحقق عند الطلب.

وحدث أنَّ معتقلاً أجنبياً، يحمل الجنسية الأسترالية كان نزيلاً في إحدى زنازين الحلبوني. وطلب المحقق من السجّان “خميس” أن يهيّئ ذلك المعتقل للتحقيق.

كان ذلك في الساعة الأخيرة من الدوام الصباحي.

وعند بداية الدوام المسائي، استدعى المحققُ السجّانَ وسأله: هل قمت بتعذيب الأجنبي الذي طلبتُ منك تعذيبه؟! قال: نعم يا سيدي. والله عذَّبته عذاباً شديداً حتى “صار يحكي عربي!”. قال المحقق: “يخرب ديارك. لقد قمت بتعذيب سجين آخر”!.

أبو طلال و”صديق المحقق”

أبو طلال، السجان الشهير، يقوم بعدد من المهمات، إحداها أنه سائق “سوبر”.

وقد حدّثنا أنه كان يقود السيارة باتجاه الحلبوني، وإلى جانبه المحقق. ووقفت السيارة عند الإشارة الضوئية، وكان ذلك أمام أحد المقاهي. قال المحقق: انظُرْ إلى ذاك الذي يجلس على تلك الطاولة، ويلبس القميص الأزرق، وبيده سيكارة… هل رأيتَه؟! قال أبو طلال: نعم. قال: متى أوصلتني إلى الفرع ارجع وأحضر لي هذا الرجل.

رجع أبو طلال، ودخل المقهى، ورَبًّتَ على كتف الرجل. نظر الرجل إليه: ماذا؟. قال: “امشِ معي. الآن تعرف. مطلوب إلى المخابرات!”.

استجاب الرجل بطبيعة الحال، فانطلق به أبو طلال، وأدخله الفرع، وحشره في إحدى الزنزانات، وهو ينتظر أن يطلبه المحقق حتى يقدِّم له تلك الفريسة.

ومرَّت أيام، وتذكّر المحقق أنه طلب ذلك الرجل، ولم يأته الجواب. وسأل أبا طلال عنه فقال: نعم يا سيدي لقد أحضرتُه كما قلت لي، وهو الآن في الزنزانة منذ خمسة أيام، ومتى أمرتني أحضرتُه إليك. قال المحقق: بئس ما صنعت!! إنه صديقي. وقد كنتُ مناوباً في الفرع يوم أن طلبتُه. وأحببتُ أن يأتي لنتسلّى معاً!.

الصحفي وليد جركس

هذا الصحفي من محافظة حمص، وكان يعمل في جريدة “النهار” اللبنانية.

وفي بعض المراحل كانت هذه الجريدة في عداء مع السلطات السورية.

وكان وليد جركس يسافر بين الحين والآخر بين دمشق وبيروت. وفي دمشق عقد صداقة مع “جورج درزي” وهو المصور الرسمي للدولة، وصاحب استوديو في شارع الصالحية. فكان كلما زار هذا الاستوديو اشترى منه بعض الصور، ليبيعها –بدوره- إلى جريدة النهار.

ومرة زاره، وسأله عما عنده من صور جديدة، فقال له: اصعد إلى السقيفة لتختار ما تريد.

وصعد وليد فوجد بالفعل عدداً كبيراً من الصور. لكنه شكّ كثيراً بأن تكون تلك الصور مجازة!. فإنَّ نشر تلك الصور تحتاج إلى إجازة من المخابرات العسكرية.

كانت تلك الصور تتعلق بجولة أحد المسؤولين الكبار في بعض المناطق، وفيها صور له بأوضاع غير لائقة، على موائد الخمر ونحو ذلك!!.

التقط وليد عدداً من هذه الصور فأخفاها في جيبه، واختار صوراً أخرى، من الصور التي يقدِّر أنها مجازة، وعرضها على صاحب الأستوديو، فباعه إياها.

أخذ وليد الصور غير المجازة، وباعها للجريدة. وراحت إدارة الجريدة تسوِّق لهذه الصور: انتظروا صوراً فاضحة لبعض المسؤولين السوريين… ثم قامت بنشر إحدى هذه الصور.

استدعت المخابرات المصور جورج درزي، ولدى الحوار معه توقعوا أن يكون وليد هو الذي سرّب تلك الصور، فقاموا باختطافه من بيروت.

تم التحقيق مع الصحفي بأسلوب “حضاري”، استخدمت فيه تكنولوجيا الكهرباء والخيزران والدولاب… فاعترف، ببيع الصورة التي نشرتها تلك الجريدة.

ولكن الجريدة عادت فأعلنت عن صورة جديدة، وتم نشر هذه الصورة كذلك، فاستدعى المحقق وليداً ليحقق معه في هذه الصورة!. فأجابه وليد: انظر، لقد بعت الجريدةَ خمساً وعشرين صورة، فإذا أردتم ضربي وتعذيبي، فالأرخص لي أن تضربوني بالجملة، والجملة أرخص من المفرّق!.

العراقيان الشقيقان (س)

تعرّفنا في “الحلبوني” إلى أخوين شقيقين من العراق الشقيق!.

أصغرهما محمد (س) كان طالباً في جامعة دمشق، أبيض البشرة، ضئيل الجسم. وكان محسوباً على المعارضة العراقية، مرتبطاً بمكتب العراق –القيادة القومية لحزب البعث.

لكن هذا الشاب اتهم –فيما بعد- بالتواطؤ مع رئيس المكتب، الذي فرّ إلى العراق، وأخذ معه معظم وثائق المكتب، بعد أن كان من أقطاب المعارضة، ولو في الظاهر. وإذاً فالشبهة قوية في حقّه، أنه مدسوس لحساب النظام العراقي.

ولمّا كان محمد (س) صديقاً لرئيس المكتب المذكور، ويتردّد عليه، فلربما كان مدسوساَ كذلك.

وإنَّ تهمة أقلّ من هذه كافية لاعتقاله.

تم اعتقال محمد (س)، وضغطَ عليه ضباط الحلبوني حتى اضطرّ أن يكتب رسالة إلى أخيه الأكبر عبد الوهاب (س) في بغداد، يقول له: إنه مريض وبحاجة إلى دخول المستشفى لإجراء عملية جراحية، ويرجوه أن يحضُرَ إليه.. ورسم له مخططاًَ يبيّن فيه عنوان بيته.

تسلَّم الأخ الأكبر الرسالة، فحمل معه مبلغاً جيداً من المال، ومجموعة من الهدايا الثمينة، وجاء إلى دمشق، ووصل إلى بيت أخيه، لكن عناصر المخابرات كانوا قد احتلّوا البيت. فلما طرق الباب، خرجوا إليه واستقبلوه!. وضعوا القيود في يديه، وجرّدوه من المال ومن الهدايا كذلك، وساقوه إلى الحلبوني، ولكن في غرفة غير غرفة أخيه.

كان من حظّنا أن عبد الوهاب (س) كان في غرفتنا. فهو رجل هادئ النفس، متّزن، رزين، دمث، ذو ثقافة سياسية وعلاقات حزبية بعيدة المدى.

ذكر لنا أنه كان قد زار سورية سرّاً لحضور مؤتمر لحزب البعث قبل أن يصل هذا الحزب إلى السلطة، وأنَّ هذا المؤتمر كان في مدينة حمص، وكان ممّن تعرّف إليهم في ذلك المؤتمر عبد الله الأحمر!.

وفي أثناء السجن كتب رسالة، سلّمها إلى إدارة السجن، ووجّهها إلى زميل المؤتمر القديم عبد الله الأحمر. ولكن لا نعلم أنه استفاد من ذلك شيئاً. فهل حجبت الرسالة، ولم تصل إلى غايتها، أم أنها وصلت فتنكّر السيد الأحمر لصاحبه، أم أنه أراد مساعدته فكانت “العين بصيرة واليد قصيرة!”.

كان عبد الوهاب (س) يحدثنا عن التاريخ السياسي للعراق منذ مطلع القرن العشرين وحتى يومه هذا، فيذكر أسماء الملوك والرؤساء، وأسماء أعضاء مجالس الوزراء ووظائفهم واتجاهاتهم، وتوافقاتهم وخصوماتهم…

ومرّة أسرّ إليّ بكلمات، لا أدري لماذا خصّني بها دون إخواني الآخرين.

قال لي: إنَّ النظام الحاكم في بلدكم ينقم عليكم، ويحقد على الإسلام والمسلمين. وإنه لا بد أن تصطدموا به يوماً ما، وقد يكون الصدام عنيفاً، وستحتاجون إلى دعم من الحكومة العراقية… فإذا حصل ذلك فاعلموا أنَّ العراق مستعدّ لتقديم كل عون!.

نقبلُه في “الإخوان” على مضض!

أمضينا خمسة أشهر في فرع مخابرات حلب. كانت الأيام الأولى كثيفة في التحقيق وما يتبعه من تعذيب مادي ومعنوي. ثم خفّت حدّة التحقيق تدريجياً ولكن قلَّ أن يخلو أسبوع من بعض تحقيق، وذلك بغية استكمال الملفّات.

بعد هذا تمّ نقلنا إلى دمشق، حيث فرع التحقيق المركزي، في الحلبوني. وهناك بدأ المحقق يطالع تلك الملفّات، فلا يجد مجالاً للمزيد!. لكن موقعه في “فرع التحقيق المركزي” يقتضي منه القيام بأي تحقيق، ولو كان شكلياً، فراح يضع خطوطاً حمراً تحت بعض الجمل والسطور في ملفّاتنا، ثم يستدعينا واحداً واحداًَ، لمزيد من الاستيضاح والتفصيل.

وجد في أحد الملفّات اسم “الدكتور مصطفى السباعي” حين ذكر الأخ صاحب الملفّ أن الدكتور السباعي رحمه الله، هو الذي أسّس التنظيم في سورية. لكن السيد المحقق في فرع التحقيق المركزي لم يكن يعلم مَنْ صاحب هذا الاسم؟! لقد ظنّه واحداً من الإخوان الناشطين في هذه الأيام، وينبغي إصدارُ أمرٍ باعتقاله، وما درى هذا المحقق الفهمان أنَّ الأستاذ السباعي –رحمه الله- أشهر من نارٍ على علم، فهو مؤسس التنظيم في سورية، وهو قائده، أو مراقبه العام، مدة اثني عشر عاماً، وهو مؤسس كلية الشريعة وعميدها الأول…. وهو في النهاية قد توفي عام 1964، والآن –في نهاية عام 1973- يسأل عنه المحقق.

لقد طلب المحقق من أخينا صاحب الملفّ، عنوان الدكتور السباعي، فأجابه: إنه في مقبرة الدحداح!. وكانت نكتة مُرّةً لا ندري هل أخجلت المحقق، أم أنَّ مستوى ثقافته يتناسق مع هذا الجهل؟!.

* * *

واستدعى كذلك واحداً من إخواننا، هو الأخ عبد الله س، وكان هذا الأخ ممن ابتُلي بالتدخين، على خلاف معظم أبناء الصف الإخواني. وكان الإخوة الذين تربطهم صلة تنظيمية بالأخ عبد الله س، من طلاب المرحلة الثانوية، وقد تم الإفراج عنهم مذ كانوا في فرع مخابرات حلب. فانتهزها الأخ عبد الله فرصة كي ينكر علاقته بالتنظيم، فحين دخل على المحقق استأذنه في أن يدخّن، فأذِن له. وفي أثناء الحديث قال للمحقق: أنا لست منظماً، فالإخوان متمسكون بدينهم على نحوٍ عالٍ، أما أنا، وإن كنت مسلماً، وعلى جانب من التدين، لكنني أدخّن وأرتاد دور السينما… ومن كان مثلي لا يقبله الإخوان في صفوفهم!. قال: وما شأنُ الذين اعترفتَ أنهم كانوا مسؤوليك في التنظيم؟! قال: إنها أسماء خيالية ابتكرتُها من مخيلتي كي أتخلّص من التعذيب. ولو أنك بحثت في الدنيا كلها فلن تجد لهذه الأسماء وجوداً في عالم الواقع.

اهتزّت قناعة المحقق فعلاً: لعلَّ هذا الإنسان، كما قال، ليس من الإخوان!.

———–

كان ذلك في الدوام الصباحي. وعاد الأخ عبد الله س إلى الغرفة، وحدَّثَنا بما جرى بينه وبين المحقق.

وفي الدوام المسائي، استدعاني المحقق، فقد جاء دوري، في جولة استكمال التحقيق. وما إن دخلت عليه حتى قدَّم إليَّ سيجارة!. قلت: أنا لا أدخّن، والحمد لله!. قال لي: هل أنت فقط لا تدخّن أم أنكم لا تقبلون المدخِّن في صفوفكم؟!. قلت له: قد نقبله على مضض!. فهزَّ المحقق رأسه، وكأنه يربط بين كلامي وبين ما سمعه من الأخ عبد الله، ثم قال: وإذا كان يرتاد دور السينما هل تقبلونه؟! قلت “أبداًً”! فهزَّ رأسه ثانية.

لقد وصلت الرسالة. ويبدو أنَّ المحقق الهمام رفع توصية إلى إدارة المخابرات العامة بالإفراج عن “عبد الله” لأنه ليس من الإخوان. وفعلاً تم الإفراج عنه على رأس تسعة أشهر من اعتقاله. والحمد لله على سلامته، وقد استفدنا أحياناً من غباء بعض المحققين، ومن محدوديّة ثقافتهم، كما تضرّرنا بذلك في معظم الأحيان.

الذين اغتالوا محمد عمران

كان الثلاثي الأكثر نفوذاً في السلطة، في المرحلة الأولى من تسلّط البعث، أي في عهد أمين الحافظ، هم أعضاء اللجنة العسكرية المكوّنة من صلاح جديد وحافظ أسد ومحمد عمران.

وبترتيب هذه اللجنة كانت تُعَدّ قوائم بأسماء الضباط بالعشرات، أو بالمئات، للتسريح من الجيش، بحجة أنهم متواطئون، أو أنهم من أعداء الثورة! وكانت هذه القوائم تضم الضباط من أهل السنة، وقليلاً من أبناء الطوائف. ودفعةً من التسريحات إثر دفعة، كانت تتغير البنية الطائفية في الجيش، فإبعاد أهل السنة أولاً، ثم إبعاد عناصر من الطوائف الأخرى… والتعويض عن المسرّحين بعناصر جديدة، معظمهم من الطائفة النصيرية… كان يرفع نسبة النصيريين ونفوذهم بشكل ملحوظ (اقرأ الصراع على السلطة في سورية- نيكولاس ڤان دام).

ولكن حافظ أسد، مع هذا كله، أطاح، فيما بعد، برفيقيه. أما اللواء محمد عمران فقد أرسل إليه مجموعة تغتاله، وأما صلاح جديد فقد اعتقله، يوم قام بانقلابه الذي سمّاه حركة تصحيحية في 16 من تشرين ثاني 1970، واعتقل معه القيادة القطرية بكاملها، إلا من تمكن منهم من الفرار, وهؤلاء الذين اعتقلهم بقوا في السجن نحو عشرين سنة أو تزيد، فمنهم من مات داخل السجن، ومنهم من أفرج عنه حين جاءت التقارير أنَّ حالته الصحية متردّية، فأخرجه كي يموت بين أهله بعد أيام أو أسابيع من الإفراج عنه.

المجموعة التي كلّفها أسد باغتيال محمد عمران، أتمت عملها بنجاح! ولكنها انكشفت، وحتى لا يؤدي انكشافها إلى انكشاف من كلَّفها، فقد أمر أسد باعتقال العنصرين اللذين انكشفا، أو حامت حولهما الشبهات! وكانا رجلاً وامرأة! ووضع هذان في زنزانتين في “الحلبوني”. ولدى التحقيق معهما، تبيَّن لهما أنَّ الأوامر قد جاءت إلى المحقق بأن يجعلهما كبش فداء، ويقطع الخيوط عندهما، فلا يثبت شيء، على من كلّفهما. لذا قررت المرأة أن تنتحر، واستخدمت بعض ثيابها، وخنقت نفسها شنقاً!.

ولا أدري ماذا كان مصير زميلها بعدئذ. فقد كان نزلاء الحلبوني يتناقلون قصة المرأة التي انتحرت!

الشمَّري البدوي

من طرائف السجن أن يُسجن معنا في الحلبوني ذلك البدوي.

يقول أبو إبراهيم عن نفسه إنه من البدو الرحَّل، وإنه أمّيّ لا يقرأ ولا يكتب، وإن الحكومة العراقية قد وطّنته في بعض مضارب العشيرة في قرية قرب الحدود السورية، ونظّمته كذلك في حزب البعث!.

وقد افتتح لنفسه دكاناً في القرية، وتعلّم قيادة الدرّاجة الهوائية فصار يتنقل بها بين قريته وقرية قريبة ضمن الحدود السورية ليشتري بعض البضائع يزوّد بها دكّانه لا سيما “الناشد” أي السكاكر السورية المصنوعة في حلب في مصنع ناشد إخوان!.

إنه بذلك يتجاوز الحدود الدولية المقدّسة التي رسمها الاستعمار وفق اتفاقية (سايكس بيكو) وأمثالها!.

وفي أثناء إحدى رحلاته للتسوُّق! ضبطته المخابرات السورية واعتقلته، واعتقلت معه الدراجة كذلك، وصادرت له البضاعة المحمّلة، وتصل حمولتها إلى بضعة كيلوغرامات!.

وتم نقله إلى الحلبوني عبر عدد من المحطّات: الحسكة، دير الزور، حلب، دمشق. فكان يبيت في فرع المخابرات في كل محطة ليلةً أو أكثر، وكانت درّاجته تنتقل معه، وكانت بضاعته تتبخّر وتؤخذ منها ضريبة الجمرك! حتى إذا وصل إلى دمشق استهلك الجمرك ما بقي من البضاعة!.

كان معنا في الغرفة محلَّ إيناسٍ وألفة وتفكُّه. فهو يحمل بين جوانحه ذكاء البدوي، وصفاء الفطرة، وبراءة الضحية لشطري البعث في العراق وسورية.

كان عشاؤنا في إحدى الأمسيات تمراً! نعم: خبز وتمر. وبعد أن تعشينا وحمدنا الله، زادت كمية من التمر. وخطر في بال أحدنا أن يداعب إخوانه فيسألهم عن توقعاتهم لعدد التمرات التي أكلناها. فواحد يقدّر أنها مئة وعشرون، وآخر يقول بل هي أكثر، ربما كانت مئة وخمسين… وكانت الوسيلة التي ستحسم الأمر وتبيّن العدد الصحيح هي أن نَعُدَّ النَّوىٰ!.

وبدأ أحد الإخوة بالعدّ، فقال أبو إبراهيم: ماذا تصنعون؟! قلنا: نعرف عدد التمرات من عدد النوى!. قال: كل التمر الذي أكلتُه أكلتُه بنَواه، وكنت أعجب منكم لماذا تلفظون النوى؟! وقد استغربنا كلامه، وكدنا نكذّبه: كيف يأكل النوى؟! لكنه قطع علينا تشككنا وأخذ مجموعة من التمر فمضغها وابتلعها مع نواها، ثم أخذ مجموعة ثانية كذلك من غير تكلُّفٍ ولا صعوبة!.

—————-

بقي الرجل معنا نحو شهر قبل أن يستدعيه المحقق، وهذه العادة كانت من التقاليد العريقة في الحلبوني. لكنه لما مَثُلَ بين يديه، ورأى هيئته، وسمع كلامه تعجّب كل العجب.

قال المحقق: أنت عميل للمخابرات العراقية، وقد دخلت سورية بتكليفٍ منها!.

أجابه أبو إبراهيم: نحن من البدو الرحّل، وقد وطّننا العراقيون في قرية، وجعلونا حزبيين.

المحقق: وماذا تفعلون بالحزب؟!.

أبو إبراهيم: يأتينا كل أسبوعين رجلٌ أفندي، يقعد على الكرسي، ونقعد نحن على القاع (الأرض) وندنّج (نخفض) رؤوسنا، ويقول –ونردد خلفه- : أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة.

المحقق: هل تعرف معاني هذه الكلمات؟!.

أبو إبراهيم: يبدو أنه كانت هناك امرأة عظيمة، أمّها عربية اسمها خالدة، وكان عندها رسالة تخبّئها في مكانٍ ما!.

ضحك المحقق حتى كاد ينقلب على قفاه. وأمسك بسماعة الهاتف واتّصل برئيس الفرع: يا سيدي سأرسل إليك هذا الرفيق ليشرح لك شعار الحزب!.

ثم قال المحقق: نريد أن تتعاون معنا!.

قال: نعم. لماذا لا أتعاون؟. أنا راعي بِلّ (إبل). فإذا كان عندكم بِل، فأنا مستعدّ لأرعاها لكم، ولا آخذ منكم أجراً كبيراً.

—————-

كان المحقق منطقياً فرفع توصية بالإفراج عنه، وأفرج عنه فعلاً بعد أسبوعين.

وبقيت مشكلة: من يعوِّضه عن السكاكر التي جمركَتْها له فروع المخابرات؟! ومن يصلح له الدراجة التي أصابتها الأعطال لدى نقلها معه من فرع، إلى فرع، إلى فرع؟! ومن يعطيه أجور المواصلات ليعود أدراجه من حلب إلى الحسكة؟! وهل سيسمح له بالعودة إلى العراق ويدوس بأقدامه تلك الحدود التي رسمها الاستعمار؟!.

قال: أبوس “كذا”

في أوائل شهر حزيران من عام 1973م، وكنّا معتقلين في فرع مخابرات حلب، وكانت غرفتنا مقابل غرفة التحقيق والتعذيب، وكان الوقت بعد منتصف الليل، سمعنا جَلَبَةً تقترن عادة مع إحضار سجين جديد.

أُدخل السجين إلى غرفة التحقيق، وبدأت الأسئلة تنهال عليه، وتنهال الخيزرانات والشتائم.

كان السجين، أو الموقوف، واحداً من مجموعة من الشباب المائع الذي ربّاه الحزب القائد.. وكانت هذه المجموعة التي يبلغ عددها ثلاثة أو أكثر، يخرج أفرادها من إحدى دور السينما في الحفلة الليلية، حيث رأوا رجلاً ومعه امرأة متبرّجة، ولم يعلموا أهي زوجته أم “صاحبته”.. وراحوا يغازلونها غَزَلاً غليظاً، ويوجِّهون إليها كلمات فاحشة.

ولم يكن الرجل سوى عنصر من المخابرات العامة، برتبة مساعد، ولم تكن المرأة سوى زوجته!

وماذا يستطيع المساعد أن يفعل مع هؤلاء الأشقياء.. إنه يلبس لباساً مدنياً، وهم لا يعرفون أنه مساعد في المخابرات.

وفجأة جاء الحل. لقد رأى المساعد سيارة تحمل دورية مخابرات. وهم تابعون للفرع نفسه الذي ينتمي إليه. فأشار إليهم باتجاه إلقاء القبض على العصابة، فسارعوا للاستجابة، لكن الشباب هربوا، ولم تتمكن الدورية من القبض إلا على واحد منهم.

جيء بهذا الشقي إلى الفرع، والتفّ حوله عدد من عناصر الفرع ليحققوا معه. لكننا -نحن في الغرفة المقابلة نتابع التحقيق- لمسنا شيئاً خاصاً، وهو أن “العناصر” الذين

يحققون مع الشاب الشقي، يقصدون الانتقام من المساعد أكثر مما يقصدون التعذيب.

لقد كان التعذيب وسيلة فقط إلى فضح المساعد، فقد كان هذا المساعد مكروهاً من جميع عناصر الفرع أو من معظمهم.

المحقق: قل يا حقير ماذا قلت لامرأة المساعد؟!

الشاب: والله يا سيدي لم أقل لها شيئاً.

المحقق يغمز للجلادين لينهالوا عليه ضرباً، ويسأله: قل: ماذا قلت لها قبل أن نهلكك من التعذيب.

الشاب: يا سيدي، واللهِ ما قلت لها شيئاً.

المحقق: ما زلتَ تكذب؟! قل: ماذا قلتَ لها.

الشاب: يا سيدي قلت لها: أبوس “كذا”.

المحقق: يا حقير، أهكذا تقول لامرأة المساعد؟!.

الشاب: والله يا سيدي ما كنت أعرف أنها زوجة مساعد، بل ما كنت أعرف أنها زوجة الرجل الذي تمشي معه.

المحقق: إذاً أنت تتهمها بشرفها، وتحسبها امرأة ساقطة.

الشاب: يا سيدي وما ذنبي؟! لقد كان شكلها ولباسها يوحي بذلك.

المحقق: حسناً، سوف ترى ماذا نفعل بك أيها الساقط.

* * *

ويذهب المحقق والجلادون.

* * *

وفي الصباح تأتي مجموعة أخرى من العناصر:

قل لنا “وْلاك” ماذا قلت لامرأة المساعد.

– والله ما قلتُ لها شيئاً؟.

– لقد اعترفت سابقاً، ولا فائدة من الإنكار.

– والله ما قلتُ شيئاً.

– إذاً نعيد عليك التعذيب حتى تعترف من جديد.

– يا سيدي لقد قلت لها: أبوس “كذا”.

– يا رذيل، أهكذا تقول لامرأة المساعد.

* * *

وتخرج المجموعة وأفرادها يتضاحكون…

ثم تأتي مجموعة أخرى، وتتكرر الأسطوانة: ماذا قلتَ؟ لم أقل شيئاً، اعترفْ، قلت لها أبوس …

وتأتي مجموعة ثالثة ورابعة حتى يمرّ جميع أعضاء الفرع من محققين وسجانين وحرس ليسمعوا الكلمة البذيئة وليخرجوا ضاحكين شامتين بالمساعد.

وفي المساء يفرج عن المعتقَل العظيم، إذ إنَّ جريمته لا تشكل خطراً على القائد أو على الحزب القائد.

أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد

أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد