زنازين تعذيب تحت الأرض وأنشطة تدريس وتأليف ونزلاؤها لصوص ونساء وعلماء وأمراء.. مؤسسة السجون في التاريخ الإسلامي

السجن كلمة بغيضة تُنبئ بمعاني الألم والقيدِ وتقييد الحرية، وقسوة لا يكاد يُعرفُ لها آخر؛ إنها نظام عرَفته البشرية منذ أقدم عُصورها، وأُلقي فيه الناس بمختلف طبقاتهم ونحلِهم، كثير منهم كان ظالما فاستحق العقوبة، وأكثرهم كان بريئًا قبع بين جدرانه وعذاباته طويلا؛ وعلى رأس هؤلاء النبي يوسف -عليه السلام- الذي رأى في السجن ملجأ آمنًا من الفتنة والغَيّ: {قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ} (سورة يوسف)؛ فلبث فيه بضع سنين؛ ومن بعده جاء موسى -عليه السلام- رسولا من عند الله فهدده فرعون قائلا: {قَاَلَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ}؛ (سورة الشعراء)! ويبدو أن نظام السجون في مصر القديمة كان هو الأكثر تقدمًا وقِدمًا بين نظرائه؛ حتى إن القرآن الكريم لم يذكر لفظ “السجن” ومشتقاته إلا مرتبطا بمصر. وقد تأثرت الحضارات اللاحقة بميراث مصر وغيرها في مجال السجون وأوضاعها حتى أمست مؤسسة راسخة من جملة مؤسساتها؛ فكيف إذن كانت أوضاع السجون والسجناء في تاريخنا الإسلامي؟ وبأي نحو تطور مفهوم السجن وبنائه ونُظُمه؟ وكيف عانى الناس في تلك السجون والمعتقلات فسطّروا قصصًا من المآسي والآلام أو النجاحات والطموحات؟! وما معالم الرؤية التي قدمتها المدونة التشريعية الإسلامية لضبط هذه المؤسسة؟ وإلى أي حد انسجم الواقع مع المثال؟

مؤسسة جنينية

أدرك العربُ في جاهليتهم الحاجة للسجون فنقلوا نظامها عن الفرس والروم، وكان للمناذرة ملوك الحيرة بالعراق سجون عدّة، عرفنا منها سجنا ‘الصنين‘ و‘الثوية‘، وممن سُجنوا بـ‘الصنين‘ عدي بن زيد التميمي الشاعر النصراني (ت 35 ق.هـ). وكان للغساسنة -ملوك عرب الشام- سجن اعتُقل فيه سعيد بن العاص القُرشي الذي “قد قدم الشّام في تجارة…؛ فاجتمع رأي بني عبد شمس على أن يفتدوا سعيد بن العاص، فجمعوا مالا كثيرا فافتدوه به”؛ وفقا لابن حجر العسقلاني (ت 852هـ) في كتابه ‘الإصابة‘.

وحين جاء الإسلام؛ استندت منظومة العقوبات فيه على تعاليم القرآن والسنة النبوية، فكان القصاص تبعا لنوع الجرم المرتكب، بيد أن ثمة عقوبات وجنايات أخرى التُزم فيها بمبدأ “التعزيز” وهو التأديب على ذنوب لم تُشرّع فيها الحدود، فاستلزم التعزيز وجود سجون، وهذه التعازير كانت اجتهادية بقدر الفعل والفاعل ووجه الفعل؛ كما يذكر العلامة الونشريسي المالكي (ت 914هـ) في كتابه ‘المعيار‘.

أما السجن في التصور القانوني الإسلامي فليس هدفه الإذلال والتضييق على السجين، ولذلك عرّفَ الفقهاء الحبس القضائي بأنه “ليس السجن في مكان ضيّق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه، سواء كان في بيت أو مسجد”؛ حسبما يوضحه ابن تيمية (ت 728هـ) في ‘مجموع الفتاوى‘.

وقد رأينا هذا المغزى متحققًا منذ عصر النبوة؛ إذ “ما كان لرسول الله ﷺ سجنٌ قَطُّ”؛ كما يقول ابن حزم (ت 456هـ) في ‘المحلى‘. لكنه استعاض عنه بأماكن أخرى كلما دعته الحاجة؛ فقد أمسك المسلمون زعيم اليمامة المتحالف مع قريش فربطه النبي ﷺ في المسجد النبوي، وحبس ﷺ ابن شناف الحنفي وابن النواحة مبعوثيْ مُسيلمة الكذاب إليه -وكانا قد ارتدّا عن الإسلام- في بيوت بعض أصحابه ثم أطلقهما. غير أن فكرة إنشاء سجن مخصص لأرباب الجرائم بزغت في عصر عمر بن الخطاب (ض) لاتساع المجتمع الإسلامي وازدياد المجرمين؛ فاشترى دارا لصفوان بن أمية بمكة المكرمة بأربعة آلاف درهم وجعلها سجنًا.

ومن هنا اعتبره المؤرخون المؤسس الحقيقي لمصلحة السجون الإسلامية؛ فقد قال محمد بن الفرج الطلاعي القرطبي (ت 495هـ) في كتابه ‘أقضية رسول الله ﷺ‘: “ثبت عن عمر بن الخطاب.. أنه كان له سجن، وأنه سجن الحطيئة (الشاعر ت 57هـ) على الهجو، وسجن صُبيغا التميمي”. ولما تولى علي (ض) الخلافة أقام سجنا اسمه ‘نافع‘ و”كان.. من قَصَب [فـ]ـهرب منه طائفة من المحبسين”، فبنى سجنا آخر وسماه ‘المُخيّس‘؛ كما يقول مجد الدين ابن الأثير (ت 606هـ) في كتابه ‘النهاية في غريب الحديث والأثر‘.

توسع ورسوخ

وفي عصر الأمويين (41 -132هـ) اتسعت دائرة السجون؛ حيث أمر معاوية بن أبي سفيان (ت 60هـ) ببنائها بولايات الدولة، وقد سجن معاويةُ بعضَ أقاربه لما بدر منهم من مخالفات؛ مثل محمد بن حذيفة الذي كان شريكًا في فتنة مقتل عثمان فسجنه بسجن دمشق. وفي أيامه اتخذ “الدار الخضراء” قصرا للإمارة بدمشق وجعل “فيها الشرطة والحبوس”؛ كما يذكر المسعودي في ‘التنبيه والإشراف‘.

وتذكر مصادر تاريخ الأمويين سجونا بالولايات المختلفة؛ ففي المدينة المنورة اتخذ الوالي سعيد بن العاص الأموي (ت 59هـ) سجنًا كان من نزلائه الشاعر هدبة بن خشرم العامري بسبب قتله زيادة بن زيد الذبياني في سباق وتنافس بينهما؛ كما يروي أبو الفرج الأصفهاني (ت 356هـ) في ‘الأغاني‘.

وكان سجن الكوفة من أشهر السجون وعلى درجة عالية من الحصانة والقوة وبه ساحة خارجية. يقول الطبري (ت 310هـ) -في تاريخه- متحدثا عن إيداع أتباع الحسين بن علي رضي الله عنهما (ت 61هـ) -بعد استشهاده- في ذلك السجن: “فبينا القوم محتبَسون؛ إذ وقع حَجر في السجن معه كتاب مربوط، وفي الكتاب: خرج البريد بأمركم يوم كذا وكذا إلى يزيد بن معاوية [في الشام]، وهو سائر كذا وكذا يومًا، وراجع في كذا وكذا؛ فإن سمعتُم التكبير فأيقِنوا بالقتل، وإن لم تسمعوا تكبيرًا فهو الأمان”.

واتخذ الحجاج بن يوسف الثقفي (ت 95هـ) والي العراق وبلاد المشرق الإسلامي سجونا كان أشهرها ‘سجن الديماس‘ بمدينة واسط عاصمة ولايته. ويصف ابن الجوزي (ت 597هـ) -في ‘المنتظم‘- جانبا من فظاعة هذا السجن؛ فيقول إنه “حائط محوط، ليس فيه مآل (= مأوى) ولا ظلّ..، فإذا آوى المسجونون إلى الجدران يستظلون بها رمتهم الحرسُ بالحجارة، وكان يطعمهم خبز الشعير مخلوطا به الملح والرماد، فكان لا يلبث الرجل فيه إلا يسيرا حتى يسودّ فيصير كأنه زنجي”!!

ويحكي الراغب الأصفهاني (ت 502هـ) -في ‘محاضرات الأدباء‘- أن الحجّاج “خرج.. يوماً إلى الجامع فسمع ضجة عظيمة، فقال: ما هذا؟! قالوا: أهل السجن يضجون من الحر!! فقال: (اخْسَؤُوا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ)”!! وقال الحافظ الذهبي (ت 748هـ) في ‘تاريخ الإسلام‘: “عُرضتْ السجون بعد موت الحجاج فوجدوا فيها ثلاثة وثلاثين ألفا، لم يجب على أحد منهم قطع ولا صلب! وقال الهيثم بن عدي (الطائي المؤرخ المتوفى 207هـ): مات الحجاج وفي سجنه ثمانون ألفا، منهم ثلاثون ألف امرأة”!!

وإذا كان عمر بن الخطاب أولَ مَن بنى سجنًا في الإسلام؛ فإن سبطه عمر بن العزيز (ت 101هـ) كان أول من نظّم أحوال السجون، وجعلها مؤسسة احترافية كاملة. فقد أفرد لها سجلًّا يضبط أسماء السجناء وأحوالهم، وجعل لهم مرتبات مالية حسبما رواه المؤرخ ابن سعد (ت 230هـ) في ‘الطبقات الكبرى‘ عن الواقدي (ت 207هـ): “عن أبي بكر بن حزم (ت 120هـ) قال: كنا نُخرج ‘ديوان أهل السجون‘ فيخرجون إلى أعطيتهم بكتاب عمر بن عبد العزيز”. وإن كان الإمام أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة (ت 182هـ) يرى –في كتابه ‘الخراج‘- أن تخصيص المرتبات كفكرة إجراء سنه قبله الخليفة علي (ض).

وكان يحرص على تطبيق ومتابعة وصاياه المتعلقة بالمساجين والتي كان يرسلها لولاته ورؤساء أجناده؛ ومما جاء فيها عند أبي يوسف في ‘الخراج‘: “أما بعد؛ فاستوصِ بمن في سجونك وأرضك حتى لا تصيبهم ضيعة، وأقم لهم ما يُصلحهم من الطعام والإدام”. وكتب إلى جميع أمراء أجناده قائلا: “انظروا مَن في السجون ممّن قام عليه الحقّ، فلا تحبسنّه حتى تقيمه عليه، ومن أُشكل أمره فاكتب إليّ فيه، واستوثق من أهل الدّعارات (= الفَسَقَة)..، ولا تعدّ في العقوبة، وتعاهد مريضهم ممّن لا أحد له ولا مال، وإذا حبستَ قوما في دَيْن فلا تجمع بينهم وبين أهل الدّعارات، واجعل للنساء حبسًا على حدة، وانظر مَن تجعل على حبسك ممّن تثق به ومن لا يرتشي، فإنّ من ارتشى صنع ما أُمر به”.

عصر المأسسة

أما الحقبة العباسية (132 – 656هـ) فشهدت توسّعا في إنشاء السجون بمختلف أنواعها وأنظمتها، وتباينت عندهم ما بين عامة وخاصة ومركزية وفرعية. ويُعتبر سجن ‘المُطبـِق‘ أول سجن مركزي في تاريخ الدولة العباسية ويعادل في فظاعته سجن ‘الديماس‘ الأموي.

فقد انتهى بناء هذا السجن سنة 146هـ أثناء تشييد بغداد التي اكتملت 149هـ أيام الخليفة المنصور (ت 158هـ)، وسُمي هذا السجن بـ‘المُطبـِق‘ لحصانته وظلمته؛ إذ أُنشئ قسم منه تحت الأرض فكان يُطبق على المسجونين ويُبقيهم في الظلام الدامس. ويذكر اليعقوبي (ت بعد 292هـ) -في كتابه ‘البلدان‘- سِكّة المطبِق ببغداد؛ فيقول: “وفيها الحبس الأعظم الذي يُسمَّى ‘المُطبِق‘، وثيق البناء مُحكَم السور”.

وفي ذلك السجن حُبس بعض أخطر السجناء، أو من أرادت السلطة أن تـُنزِل بهم أشد العقاب من السياسيين؛ مثل الوزير العباسي يعقوب بن داود الفارسي (ت 187هـ) الذي سجنه الخليفة المهدي (ت 169هـ) بسبب ميله للعلويين. وحسب الطبري في تاريخه؛ فإن ذلك الوزير يروي تجربته القاسية بالسجن تحت الأرض قائلا: “حُبستُ في ‘المُطبق‘ واتُّخِذ لي فيه بئر فدُليتُ فيها، فكنتُ كذلك أطول مدّة لا أعرف عدد الأيام، وأُصبتُ ببصري، وطال شعري حتى استرسل كهيئة شعور البهائم”!!

ومن أشهر سجون بغداد: ‘سجن بستان موسى‘ الذي بناه الخليفة المعتصم (ت 227هـ) قبل انتقاله إلى سامراء، ويصفه القاضي التنوخي (ت 384هـ) –في ‘الفرَج بعد الشدة‘ نقلا عمن دخله- بأنه “كان كالبئر العظيمة قد حُفرت إلى الماء أو قريب منه، ثم فيها بناء على هيئة المنارة مجوَّف من باطنه، وله من داخله مدرج قد جُعل في مواضع من التدريج مستراحات، وفي كل مستراح شبيه بالبيت يجلس فيه رجل واحد كأنه على مقداره، يكون فيه مكبوباً على وجهه ليس يمكنه أن يجلس ولا يمد رجله”.

وبلغ اعتناء الخلفاء العباسيين بالسجون أن بعضهم أشرف بنفسه على وضع تصاميم هندسية لها وتنفيذ بنائها، فقد أمر الخليفة المعتضد بالله (ت 289هـ) ببناء ‘سجن المطامير‘ داخل ‘دار الخلافة‘ وراعى في بنائها الدقة والحصانة، وسُميت ‘المطامير‘ لأنها طُمِرت تحت الأرض كلها، ولم يكن لها قسم أعلى الأرض مثل سجن ‘المُطبِق‘.

ويصف الخطيب البغدادي (ت 463هـ) واقعة بناء سجن المطامير بقوله: “وأمر ببناء مطامير القصر، رسمها هو (= المعتضد) للصُّنّاع، فبُنيت بناءً لم يُرَ مثله على غاية ما يكون من الإحكام والضيق، وجعلها محابس للأعداء”.

وشدد الفقهاء على وجوب “حبس النساء بموضع لا رجال فيه والأمين عليهن امرأةٌ مأمونة”؛ كما يقرر ابن المَوّاق المالكي (ت 897هـ) في ‘التاج والإكليل‘. ومنذ مرحلة مبكرة من التاريخ الإٍسلامي وُجدت سجون منفصلة للنساء، وتنوعَّت أسباب سجنهن ما بين الأسر والمغارم والتعدي على الحقوق الشرعية كالقتل والسرقة وغيرها؛ ففي زمن معاوية بن أبي سفيان (ت 60هـ) سُجنت آمنة بنت الشريد زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي أحد قتلة عثمان بن عفان، وتتضارب الأقوال في سبب سجنها.

وقد سبق ما ذكرناه من أمر عمر بن عبد العزيز بفصل السجينات عن السجناء الذكور، كما خصص العباسيون سجونًا للنساء منها ذاك الذي عُرف بـ”سجن الطرارات” (= المحتالات)، وذكره المؤرخ جمال الدين القِفْطي (ت 646هـ) في كتابه ‘إخبار العلماء بأخبار الحكماء‘. وبالنسبة للصبيان؛ فقد ذكر العلامة الونشريسي المالكي -في ‘المعيار‘- أن الغلمان القُصّر الذين يرتكبون مخالفات إنما يكون “حبسهم عند آبائهم لا في السجن”.

أعلام النزلاء

امتدت ظاهرة السجون في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه، وحوت أصحاب الجرائم والمحكوم عليهم بالعقوبات المتنوعة طبقا لأحكام القُضاة ونوابهم وبعضها أحكام جائرة، ومنها ما خُصص للسلطات التنفيذية مثل مؤسسة الخلافة والسلطنة وغيرها، وكان يُزج فيها ظلمًا أصحاب الرأي المعارض، ومشاهير الأعلام من العلماء والأدباء والوزراء.

ولعل من أشهر سجناء الرأي والموقف في تاريخنا الإمام أبو حنيفة النعمان (ت 150هـ)؛ فقد اتهمه العباسيون بأنه مؤيد لثورة العلويين -بقيادة محمد النفس الزكية (ت 145هـ)- بالعراق وغيرها، وتعززت التهمة برفضه تولي منصب القضاء لهم؛ فسجنوه خمس سنوات حتى مات في محبسه، بعد أن “ضُرب فِي السجن على رَأسه ضربًا شَدِيدًا، وكانُوا قد أمِروا بذلك”؛ كما يروي الصيمري الحنفي (ت 436هـ) في كتابه ‘أخبار أبي حنيفة وأصحابه‘.

كما أودع الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ) فترة في ‘سجن العامة‘ بدرب الموصلية -حسب الذهبي في ‘سير أعلام النبلاء‘- وجُلد بالسياط حتى أُدمي جسده، بعد رفضه القول بعقيدة ‘خلق القرآن‘ التي روّجت لها السلطة حينها.

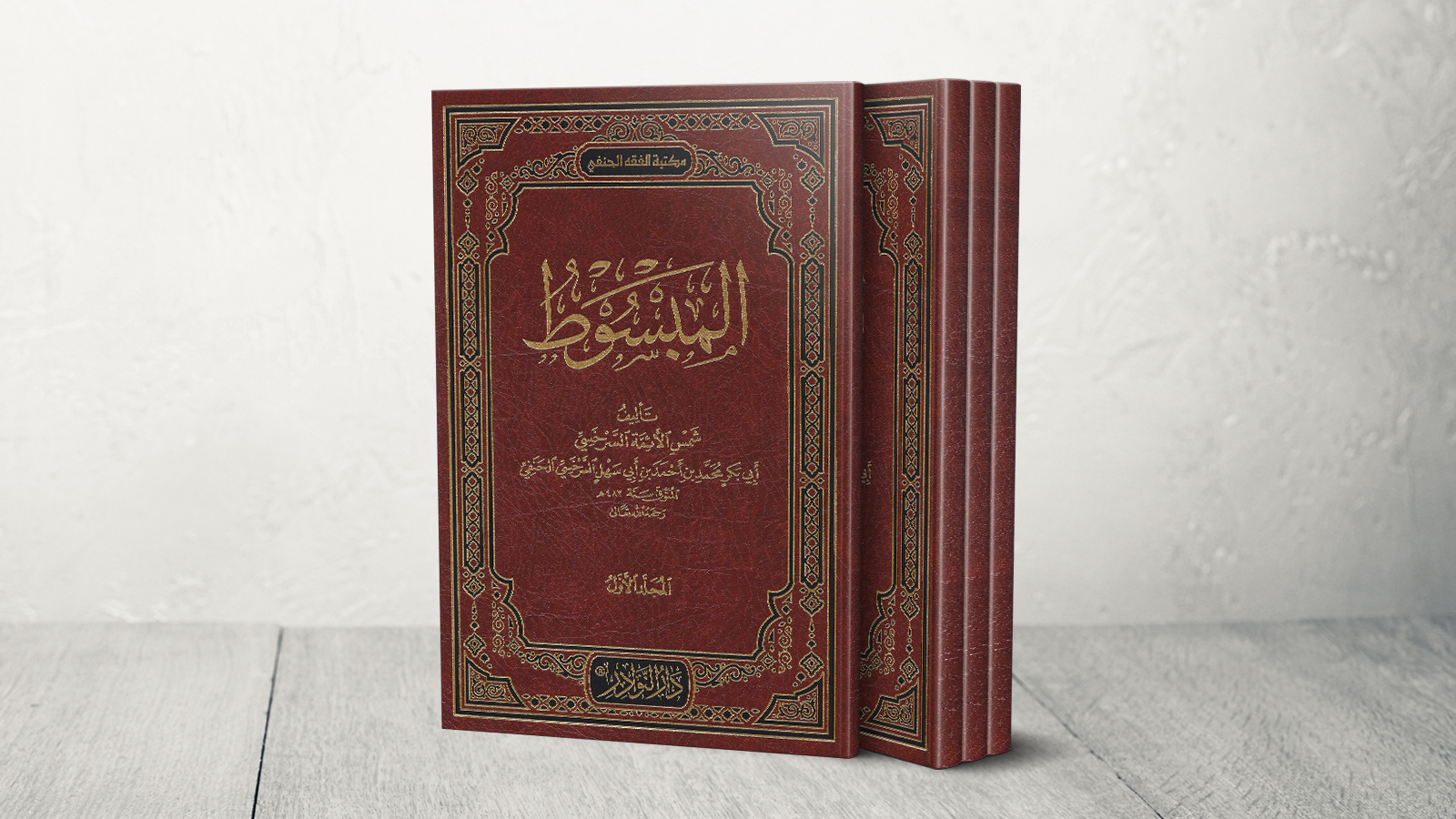

أما العلامة الحنفي شمس الأئمة السَّرْخَسي (ت 483هـ) فكان من أعجب المساجين العلماء في تاريخ الإسلام الوسيط؛ فقد أفتى بحرمة زواج أحد ملوك فرغانة (تقع اليوم بأوزبكستان) من جارية أعتقها ولم ينتظر عدّة إعتاقها؛ وحين سمع الملك الفتوى أمر فورا بإلقاء العلامة السَّرْخَسي في سجن تحت الأرض بمدينة أُوزْجَنْد (تقع اليوم بقرغيزستان)؛ حسبما أورده محمود الحنفي الكفوي (ت 990هـ) في كتابه ‘كتائب أعلام الأخيار‘.

مُنع السَّرْخَسي بسجنه –الذي لازمه أكثر من عشر سنوات- حتى من كتبه وأقلامه وأدواته، غير أن تلامذته كانوا يقفون أعلى فتحة بئر السجن فيستملونه علمه، “وكان يملي عليهم من الجُبّ” بأعلى صوته من حفظه؛ ومن ذلك الإملاء جاء كتابه الفقهي الكبير: ‘المبسوط‘ ذو المكانة العالية في الفقه الحنفي!!

ونحن نرى أثر السجن وقسوته في نفس السَّرْخَسي في نهايات بعض أبواب هذا الكتاب، ففي شرح كتاب “العبادات” مثلا يقول: “هذا آخر شرح كتاب العبادات بأوضح المعاني وأوجز العبارات، أملاه المحبوس عن الجُمعة والجماعات”.

أما الإمام ابن تيمية فقد سُجن مرات كثيرة في مصر والشام، وكان يجعل من سجنه فرصة للتأليف وكتابة الردود العلمية، وفي سجنه الذي مات فيه ظل يكتب “حتى أخرج [السلطان] ما كان عند[ه]… من الكتب والأوراق والدواة والقلم، ومُنع من الكتب والمطالعة، وحُملت كتبه.. إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة”؛ وفقا لابن كثير (ت 774هـ) في تاريخه.

وفي اليمن؛ ألّف السلطان والإمام المهدي لدين الله الزيدي (ت 840هـ) كتابه “الأزهار في فقه الأئمة الأخيار” في السجن، بعد الإطاحة به من الحكم سنة 801هـ. ولم تكن محمدة التأليف في السجن قاصرة على علماء الشرع؛ حيث صنّف الكاتب أبو إسحق الصابي في بغداد (ت 384هـ) كتابه ‘أخبار بني بويه‘ وهو في السجن.

وفي الجانب الغربي من العالم الإسلامي؛ طال الحبس أعلاما كبارا فكان أحمد بن محمد بن فرج الجيّاني الأندلسي (ت 366هـ) من علماء اللغة والشعر، وقد أُلقي به في سجن جيّان سبع سنين لكلمة بدرت منه وتم تأويلها على محمل سيئ، “وكان أهل الطلَبِ (= طلاب العلم) يدخلون إليه في السجن، ويقرؤون عليه اللغة وغيرها”؛ كما يذكر ابن بشكوال (ت 578هـ) في كتابه ‘الصلة‘.

أدباء وساسة

سجّل تاريخنا أيضًا طائفة كبيرة من الشعراء والخطباء من أهل الأدب كان جزاؤهم السجن؛ إما لقضايا استحقوا فيها السجن تعزيرًا وإما لموقف السلطة منهم. فإضافة للحطيئة الذي سبق ذكر خبر سجنه؛ سُجن الكُميت بن زيد الأسدي (ت 126هـ) لهجائه والي العراق الشهير خالد بن عبد الله القسري (ت 126هـ). كما سَجنَ الحجّاجُ الخطيبَ المفوّهَ الغضبانَ بن القبعثري مدة طويلة، “فدعا به يوما، فلما رآه قال: إنّك لسمين! قال: القيد والرتعَة (= الراحة والطعام الوفير)، ومَن يكُن ضيفًا للأمير يسمن”؛ كما يرويه الجاحظ (ت 255هـ) في ‘البيان والتبيين‘.

وذكر ظهير الدين البيهقي (ت 565هـ) -في ‘لباب الأنساب والألقاب‘- أديبا اسمه “أبو محمد العلوي الفارسي الواعظ، كان علويا محدثا صالحا، وقد رأى المتنبي (ت 354هـ) وقرأ عليه بعض ديوانه، قـُتل بنيسابور في ذي الحجة سنة أربع وثمانين وثلاثمئة، وأخرج من سجن في سكة الباغ”.

لم تترك ألاعيب السياسة ومؤامرات القصور والغرف المغلقة ولا تبدّل الدول والقوى لرجال الحكم والسياسة ركنًا يحتمون به، فعانى كثير منهم مرارة الحبس والقيد؛ ولعل في طليعة هؤلاء الخليفة العباسي المستكفي بالله (ت 338هـ) الذي قرر معز الدولة البويهي (ت 356هـ) الخلاص منه، فيروي ابن كثير أن البويهيين حين دخلوا بغداد “سيق الخليفة ماشيًا إلى دار معز الدولة فاعتُقل بها…، فلم يزل به مسجونًا حتى كانت وفاته”.

وإذا اتجهنا للغرب الإسلامي؛ فسنجد أن أشهر سجناء السياسة كان أمير إشبيلية الشاعر المعتمد بن عبّاد (ت 488هـ) الذي تبدل حاله من الإمارة والغنى إلى السجن والأسر والفقر في منفاه بمدينة أغمات المغربية، إثر تقويض المرابطين لإمارته. كما دخل الإمام ابن حزم السجن سنة 412هـ أيام انخراطه في سياسة قرطبة، إبان فتنتهاّ الكبرى أوائل القرن الخامس الهجري.

ولئن حوت سجون العالم الإسلامي عبر تاريخه الطويل عِلّية المجتمع من كبار الخلفاء والأمراء والفقهاء والمحدّثين والأدباء والعسكريين وغيرهم؛ فإن أغلب نزلائها كانوا من العامة والمهمّشين الذين قلّما وقفت مصادر التاريخ السياسي والاجتماعي مع معاناتهم. وقد تنوعت أسباب سجنهم، فكانت جرائم المال -وخاصة السرقة- والقتل في صدارة التجاوزات التي ألقَت بأصحابها في السجون.

فقد ضجت سجون العباسيين بـ”العيارين”، وهم نوع من اللصوص كانوا على قدر عالٍ من المهارات القتالية، مما جعل السيطرة الأمنية عليهم صعبة أحيانا كثيرة، فاستباحوا المدن نهبا وسلبا. وكانت السلطات تضيف لهم فئة ‘المُكْدِيّين‘ وهم المتسولون؛ وقد أورد لنا الجاحظ وصفًا لأحد هؤلاء هو خالد بن يزيد الشهير بـ”خالويه المكدي”، ناقلا وصيته لابنه التي يُعدّد فيها “مآثره” وماضيه في التسوُّل، فقال: “إني قد لابستُ السلاطين والمساكين، وخدمتُ الخلفاء والمكديين، وخالطتُ النُّسّاك والفُتّاك، وعمّرتُ السجونَ كما عمّرتُ مجالسَ الذكر”!!

وبين جدران هذه السجون وجدنا كذلك أشهر اللصوص وأكثرهم نفوذًا وخبرة، وهو أبو بكر النقاش البصْري. يروي التنوخي (ت 384هـ) -في ‘نشوار المحاضرة‘- أن رجلا من أهل البصرة سُرق ماله، ونُصح بأن يزور سجن البصرة الذي كان يقبع فيه النقاش زعيم اللصوص؛ ليستفسره عن ماله وكيفية استرجاعه، في مقابل هدية قيمة من الطعام والشراب والحلوى، وقد آتت التجربة ثمرتها؛ إذ دلّ النقاش ذلك الرجل على ماله وأخبره كيف يسترده.

حياة الزنازين

وكان السجناء الجنائيون يحصلون على طعامهم من أهاليهم، وعرفنا كيف كان بعضهم يقضون أيامهم وليالهم بين جدران السجون من سيرة علي ابن الحريري الدمشقي (ت 645هـ) الذي دخل السجن بسبب دَين بدراهم لم يستطع قضاءه، وحُبس في قسم أصحاب المغارم. يقول ابن العماد الحنبلي (ت 1089هـ) -في ‘شذرات الذهب‘- حاكيا قصة الحريري هذا، بما تتضمنه من روح تكافل يمكن أن تسود السجون إن وجدت من يحسن سياسة النفوس في أوقات الشدة ويلهمها الحلول لأزماتها:

“بات [الحريري].. في الحبس بلا عشاء، فلما أصبحَ صلّى بالمحتبسين صلاة الصبح، وجعل يذكر بهم إلى ضحوة، وأمر كُلّ من جاءه شيء من المأكول من أهله أن يشيله (= يخزّنه)، فلما كان وقت الظهر أمرهم أن يمدّوا الأكل سماطا (= مائدة)، فأكل كل مَن في الحبس وفضل شيء كثير، فأمرهم بشيله. وصلّى بهم الظهر وأمرهم أن يناموا ويستريحوا، ثم صلّى بهم العصر وجعل يذكر بهم إلى المغرب، ثم صلّى بهم المغرب وقدّم ما حضر؛ وبقي على هذا الحال. فلما كان في اليوم الثالث أمرهم أن ينظروا في حال المحتبَسين، وكلّ من كان محبوسا على دون المئة يَجبُون له مِن بينهم ويُرضون غريمه ويخُرجونه، فخرج جماعة، وشرع الذين خرجوا يسعَون في خلاص مَن بقي، وأقام ستة أشهر محبوسا، وجبوا له وأخرجوه”.

وقد وقفَ بعض الملوك والأمراء وأهل الخير أوقافًا وصداقات للإنفاق على المساجين، مثل مؤسس الدولة الطولونية بمصر أحمد بن طولون (ت 270هـ) الذي كان “يُجري على المسجونين خمسمئة دينار في كل شهر”؛ كما يذكر ابن خلدون في تاريخه. وحين ولي الظاهر بالله العباسي (ت 623هـ) عرش الخلافة ببغداد سنة 622هـ “أعطى القاضي عشرة آلاف دينار لوفاء ديون من في السجون من الفقراء”؛ كما يخبرنا المؤرخ ابن تغري بردي (ت 874هـ) في ‘مورد اللطافة‘.

وذكر ابن تغري بردي أيضا –في ‘المنهل الصافي‘- أن السلطان المملوكي الظاهر برقوق (ت 801هـ) “كان يذبح دائما في أيام سلطنته في كل يوم من أيام شهر رمضان خمسا وعشرين بقرة، تطبخ ويتصدق بها مع الخبز النقي الأبيض على… أهل السجون، لكل إنسان رطل لحم (= 450 غراما) مطبوخ وثلاثة أرغفة”. ومن هؤلاء المحسنين ناظر الجيش المملوكي في حلب عبد الله بن مشكور الحلبي (ت 778هـ)؛ فقد قال عنه ابن حجر –في ‘الدرر الكامنة‘- إنه “وقفَ [مالا] على المحبوسين من الشّرع (= سجناء الحق الخاص) وكانوا قبلُ في سجن أهل الجرائم”.

غير أن المقريزي (ت 845هـ) يصف –في ‘المواعظ والاعتبار‘- مشهدًا مغايرًا لهذه الأريحية لأوضاع المساجين المزرية وامتهان كرامتهم؛ فيقول: “وأمّا ‘سجون الولاة‘ فلا يوصف ما يحلّ بأهلها من البلاء، واشتهر أمرهم أنهم يخرجون مع الأعوان في الحديد حتى يشحذوا (= يتسوّلوا) وهم يصرخون في الطرقات: الجوع! فما تصدّق به عليهم لا ينالهم منه إلّا ما يدخل بطونهم، وجميع ما يجتمع لهم من صدقات الناس يأخذه السجان وأعوان الوالي، ومن لم يرضهم بالغوا في عقوبته، وهم مع ذلك يُستعمَلون في الحفر وفي [بناء] العمائر ونحو ذلك من الأعمال الشاقة، والأعوان تستحثهم، فإذا انقضى عملهم رُدّوا إلى السجن في حديدهم من غير أن يطعموا شيئا”.

وقد كان السجناء ببعض المناطق مطالَبين بدفع إتاوة يومية أو شهرية ولو حصّلوها بالتسوّل، وهو ما سُمي بـ‘مقرر السجون‘ أو ‘ضمان السجون‘، وهو أن يطلب مسؤول توليته إدارة السجون مقابل مبلغ كبير يدفعه للسلطة، على أن يسترده مضاعفا بضرائب يفرضها هو على السجناء فيجبيها منهم بكل قسوة!! ويقول ابن تغري بردي –في ‘النجوم الزاهرة‘- إن السلطان الناصر محمـد بن قلاوون (ت 741هـ) “أبطل.. ما كان مقرّرا على السجون، وهو [أنه] على كلّ من سُجن -ولو لحظة واحدة- مئة درهم سوى ما يغرّمه. وكان.. لها ضامن يجبي ذلك من سائر السجون”. هذا رغم أن الفقهاء قالوا إن “أجرة الحبّاس (= السجّان)… -كأجرة أعوان القاضي- تكون من بيت المال”؛ كما قرره الحطاب المالكي (ت 954هـ) في ‘مواهب الجليل‘.

صندوق الأحزان

لم تتوقف معاناة السجناء عند التضييق عليهم في الإطعام والإنفاق، بل وفرض الغرامات عليهم وهم مسجونون وتشغيلهم في الأعمال الشاقة، بل فوق ذلك كانت وبالا عليهم حين تتكدس فيها أعدادهم؛ فقد روى أحمد بن المدبر الكاتب (ت 270هـ) أنه ألقي به في سجن أحمد بن طولون بمصر، وكان سجنا شديد الضيق “وفيه خلق وبعضنا على بعض، فحُبس معنا أعرابي فلم يجد مكاناً يقعد فيه، فقال: يا قوم! لقد خفتُ من كل شيء إلا أني ما خفتُ قط ألا يكون لي موضع في الأرض في الحبس أقعد فيه! ولا خطر ذلك ببال، فاستعيذوا بالله من حالنا”!!

وقد تنوعت أساليب تعذيب المساجين ما بين الضرب والجلد وكسر الأسنان والأطراف والتعليق وغيرها. وعرفت العصور المتأخرة أنواعًا جديدة ومهولة من تعذيب السجناء مثل التسمير؛ إذ كان يتم وضع الشخص المراد تعذيبه على لوح من الخشب أُعدّ على شكل صليب، وكان يُسمى تهكما ‘اللعبة‘، وتُدق فيه أطراف الشخص بالمسامير وغالبا ما كانت تنتهي حياة المسمَّر بالموت!!

وقد أورد ابن منظور –في ‘لسان العرب‘- أسماء بعض آلات التعذيب في السجن، فذكر منها أداة تسمى “المِقْطَرَة: الفْلْقُ؛ وهي خشبة فيها خروق، كل خرق على قدر سعة الساق، يُدخل فيها أرجلُ المحبوسين. [وهو] مشتق من ‘قطار الإبل‘ لأن المحبوسين فيها على قِطار واحد، مضموم بعضهم إلى بعض، أرجلهم في خروقِ خشبةٍ مفلوقة على قدر سعة سوقهم”.

وبسبب هذه الأوضاع البائسة؛ كان السجناءُ في أوقاتٍ كثيرة يضجّون بآلامهم فيثورون على حياتهم التعيسة، ثم تتطور الأمور إلى مقاومة السجّان ومحاولة الهرب طلبا للحرية. وكثيرا ما كانت تفشل تلك المحاولات؛ فابن الجوزي يروي -في ‘المنتظم‘- أنه في سنة 306هـ “شغَب أهل السجن الجديد [ببغداد] وصعدوا السُّور، فركب.. صاحب الشرطة وحاربهم”.

كما كان السجناء يستغلون حالات الانهيار الأمني داخل المدن للفرار والهرب كمثل ما رأيناه في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بمصر وغيرها؛ فحين حوصرت القاهرة سنة 791هـ من الأمراء المناوئين للسلطان المملوكي الظاهر برقوق، وأيقن الجميع أنه مهزوم “خاف والي القاهرة حسام الدين بن الكوراني على نفسه.. واختفى وبقي الناس غوغاء، وقطعَ المسجونون قيودهم بـ‘خزانة شمائل‘ وكسروا باب الحبس وخرجوا..، فلم يردُّهم أحد بشغل كلّ واحد بنفسه، وكذلك فعل أهل حبس الدّيلم، وأهل سجن الرّحبة”.

بل استطاعت الجماهير في لحظات غضبها وثورتها أن تهزم السلطات المحلية وتكسر أبواب السجون وتُفرج عن السجناء، كما فعل أهل بغداد سنة 309هـ حين نقموا على الوزير العباسي حامد بن العباس الخراساني (ت 311هـ) “بسبب غلاء الأسعار..، وحاربهم السلطان عند باب الطاق… بعد أن فتحت العامة السجون”.

ولئن بقي الناس بمختلف طبقاتهم يعانون ذل السجن وضيقه وأيامه ولياليه الطويلة؛ فإن لحظات الإفراج كانت أسمى أمانيهم؛ وقد تنوعت أسباب الإفراج عن المساجين تبعا للظروف السياسية والاقتصادية والدينية، فمنهم من كان يُفرج عنه مكرمة من رأس السلطة وكبار موظفيها لا سيما بمناسبة اعتلاء مناصبهم. فالذهبي يقول -في ‘تاريخ الإسلام‘- إن الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك (ت 99هـ) افتتح خلافته بـ”بخير وختم بخير؛ لأنه ردّ المظالم إلى أهلها…، وأخرج المسجونين الذين كانوا بالبصرة”.

كما كان هؤلاء الأمراء يرون في الإفراج عن المساجين قربة إلى الله يُبغى من ورائها الثواب والتنفيس عن مصائبهم في لحظات كربهم بمرض ونحوه؛ فقد “مَرض الملك المعظّم (الأيوبي المتوفى 624هـ) فتصدّق وأخرج المسجونين” بدمشق؛ كما يذكر الذهبي. وحين تعافى أقرب مماليك السلطان الناصر قلاوون وهو الأمير يَلْبُغَا اليحياوي (ت 748هـ) من مرض “عمل السلطان لعافيته سماطا (= وليمة) عظيما هائلا بالميدان…، وأخرج من الخزائن السلطانية نحو ثلاثين ألف درهم أفرج بها عن المسجونين على دَيْن”.

رؤية تشريعية

وبسبب اتساع هذه الظاهرة ورسوخها مؤسسيا ومجتمعيا؛ رأينا تنوعًا في الكتب التي خصَّصت بعض جوانبها لموضوع السجن، كما في ‘الخراج‘ لقاضي القضاة أبي يوسف، وبعض كتب الأدب العامة. وقد يكون كتاب ‘أُنس المسجون وراحة المحزون‘ لصفي الدين الحلبي (ت بعد 625هـ) أول كتاب يُفرد عنوانه وموضوعه للسجن، بسبب المحن التي تعرض لها أقرب الناس إليه بالسجن وهو سيده و”مخدومه”؛ كما يصفه.

وقدم الفقهاء وعلماء الشريعة عموما رؤية تشريعية -بالغة الإتقان والروعة- للسجون وأحوالها وأنواع مسجونيها وحقوقهم العقوبات الواقعة عليهم؛ وتجلى ذلك في أبواب القضاء والمعاملات والحدود، وفي مصنفات “النوازل” التي كانت تقدم الأحكام الشرعية لما يطرأ في المجتمع من قضايا جديدة في كل عصر ومصر، وقد يكون السجن علاجا اضطراريا لبعضها.

فقد استدل العلماء على مشروعية السجن من القرآن ومن فعل النبي ﷺ والخلفاء الراشدين؛ وذكر جمهرة الفقهاء أن مقصد السجن هو التوبة والزجر، وتحقيق التعزير والردع والتأديب، وذكروا مواضع محددة -معظمها يدخل في إطار “الحق الخاص” للأفراد- هي التي يُشرع الحبس فيها، وإن ظلت هذه المواضع تتوسع بتزايد الجرائم وتنوعها عبر القرون. وأكد الإمام القرافي المالكي (ت 684هـ) -في كتابه ‘الفروق‘- أن القاعدة العامة هي أنه “لا يجوز الحبس [للإنسان] في الحقّ إذا تملّك (= تمكّن) الحاكمُ من استيفائه…، لأن في حبسه استمرار ظُلمه”.

ونظرًا لارتفاع أعداد المساجين وكثرة السجون منذ أواخر عصر الأمويين وبدايات عصر العباسيين؛ فقد طلب الخليفة هارون الرشيد (ت 193هـ) من قاضي قضاة زمنه أبي يوسف أن يُحدّد الأُسس التي ينبغي أن تقوم عليها معاملة المسجونين، فأعدّ له دستورًا محكمًا سبق به دُعاة الإحسان إلى السجناء في العصر الحديث بألف سنة، كما هو موضّح في كتابه ‘الخراج‘.

وكان مما جاء في هذا الكتاب مما يتعلق بالإنفاق على المسجونين -لا سيما فقراءهم- قوله: “أحبّ إليّ أن يجري من بيت المال على كلّ واحدٍ منهم ما يقوته؛ فإنه لا يحلّ ولا يسعُ إلا ذلك…، والأسير من أسرى المشركين لابدّ أن يُطعم ويُحسن إليه حتى يُحكم فيه، فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب يموت جوعًا؟!”.

بل إن أبا يوسف بيّنَ الطريقة المثلى للإنفاق على المساجين؛ وذلك بإيصال الأموال إليهم بصورة مباشرة خوفا من أن تقع في أيدي السجانين فلا تصلُ إليهم فتزداد معاناتهم. قال مخاطبا الخليفة الرشيد: “مُـرْ بالتقدير لهم ما يقوتُهم في طعامهم وأدمهم وصيّر ذلك دراهم تجري عليهم في كل شهر بدفع ذلك إليهم، فإنك إن أجريت عليها الخُبز ذهبَ به ولاة السجن.. والجلاوزة (= حراس السجون)، وولِّ ذلك رجلاً من أهل الخير والصلاح يُثبتُ أسماء مَن في السجن ممّن تجري عليهم الصدقة، وتكون الأسماء عنده ويدفع ذلك إليهم شهرًا بشهر”.

أما زميله الإمام محمـد بن الحسن الشيباني (ت 189هـ) فقد ذكر أنه “لا ينبغي أن يُمنع المسجون من دخول أهله وإخوانه عليه”. كما حرّم الفقهاء التعدي جسديا ونفسيا على السجناء، وتعذيبهم بالضرب أو بمنع الطعام والشراب؛ فإن حصل ذلك ومات السجين بسببه عدّوا ذلك قتل عمد يوجب القصاص من مرتكبه. ونستفيد من الحافظ ابن حجر أنه كان ثمة تفتيش قضائي دوري للسجون؛ فقد قال -في ‘رفع الإصر‘- إن القاضي القيسراني الشافعي (ت 531هـ) “فُوض إليه النظر في المظالم، فاستوضح أحوال المسجونين وأطلق منهم جمعا كثيرا كانوا أيسوا من الخلاص لطول العهد بتركهم في السجن، فطالع بأمرهم الخليفة [الفاطمي]، وسأل في الإفراج عنهم فأذن له في ذلك”.

وقد رأينا المؤرخ المقريزي (ت 845هـ) –وهو فقيه أيضا- ينعى تدهور أحوال السجون في عصره؛ رافضًا ما يقع فيها من مظالم قائلا: “وأمّا الحبس الذي هو [حاصل] الآن فإنه لا يجوز عند أحد من المسلمين، وذلك أنه يجمع الجمْعَ الكثير في مَوضِع يضيقُ عنهم، غير متمكّنين من الوضوء والصلاة، وقد يَرى بعضُهم عورةَ بعض، ويؤذيهم الحرّ في الصيف والبرد في الشتاء، وربما يُحبس أحدهم السَّنة وأكثر ولا جِدَة (= قدرة مالية) له، وأنّ أصل حبسه على ضمان” مسؤول السجن بغرامة ظالمة.

تلك كانت جولة في التاريخ والتشريع، رأينا فيها -من زوايا متنوعّة- قصة السجون والسجناء في تاريخنا، بعضها التزم بما أقرته الشريعة في معاملة السجناء ورعايتهم، وبعضها تعدى الحدود والأعراف والأخلاق، وألقى بالأبرياء من أبناء الأمة علماء وأعيانا في زنازين ضيقة، قضى بعضهم أجله فيها فعلم لمكانته، وبعضهم ظل ذكره طي النسيان؛ وتلك قصة مليئة بمشاهد الآلام والكُربات لا نزال نراها في عصرنا هذا رغم كل ما يقال عن المدنية والحقوق الإنسانية! المصدر : الجزيرة

أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد

أدب السجون الوجه والواجهة قصة الضحية والجلاد